Так называемая «Дептфордская трилогия» Робертсона Дэвиса — это три романа со сквозными персонажами: «Пятый персонаж», «Мантикора» и «Мир чудес», именно в таком порядке. Трудно писать о трёх книгах сразу. Трудно также признаться, что этот текст, наверное, не столько о самой дептфордской трилогии, сколько обо мне: ведь именно я регулярно перечитываю её, чтобы проверить, не испортилась ли она — или я — со временем. А книга, которую перечитываешь в течение десяти лет, уже говорит что-то о тебе самом.

Время — начало XX века. Место, где всё начнётся — провинциальный городок в Канаде. Три главных героя. Один, выросши, стал преподавателем истории и агиографом, но остался ужасной язвой. Второй стал фокусником, третий — миллионером и политиком. Все три главных героя родом из одного и того же Дептфорда. Все трое — по-своему дважды рождённые: каждый из них носит не то имя, которым его нарекли родители. Связаны они и более частным, практически интимным образом: первая книга трилогии — «Пятый персонаж» — начинается со снежка, который будущий миллионер швыряет в будущего историка, но попадает в жену местного священника, которая от этого преждевременно рожает будущего фокусника. Господи, предыдущее предложение звучит просто безумно. К тому же, содержит пачку спойлеров. Поздравляю вас.

«Детям и в самом деле доставляет удовольствие причинять боль. Люди сентиментальные называют это невинностью».

По идее, три романа — это три человека. В «Пятом персонаже» историк Дастан Рамзи пишет от первого лица о том, что он сам видел и прожил, начиная отсчёт с того самого снежка. В «Мире чудес» фокусник Магнус Айзенгрим рассказывает киношникам, где он таскался предыдущие два тома. За финансового магната Боя Стонтона в «Мантикоре» говорит его сын Дэвид — на приёмах у психоаналитика. Кстати, этого героя мы видим исключительно чужими глазами. С одной стороны, точно так же и он сам смотрел на себя, с другой — как писать от первого лица, когда герой способен к рефлексии не больше, чем французский бульдог? В любом случае, без своего голоса, но Бой Стонтон остаётся третьим героем «дептфордской трилогии». Четвёртый — собственно, его сын, а пятый — невероятно уродливая и умная женщина. Остальные герои — хотя и эпизодические, но тоже главные.

В этих трёх томах есть Первая мировая война, есть отречение Эдуарда VIII, протестанский дух и проблемные католические священники, особенности шотландского нрава, немного о Великой депрессии и классическом иллюзионизме, очень много о мифах... Словом, при желании эти три тома можно расценивать как небольшую энциклопедию. Или выписать все упомянутые в ней книги, чтобы составить довольно специфический список для чтения из жизни другого человека в другом времени: там будет «Крушение Гесперуса» Лонгфелло, и «Владетель Баллантрэ» Стивенсона, и «Удивительная история Петера Шлемиля» — словом, десятка два книг, которые вряд ли составят чьё-либо утешение.

Но нельзя же десять лет обращаться к одной и той же книге, потому что она неглупа? Должно быть что-то ещё. Если исключить из вероятных причин мою придурковатость, в остатке будет сам автор.

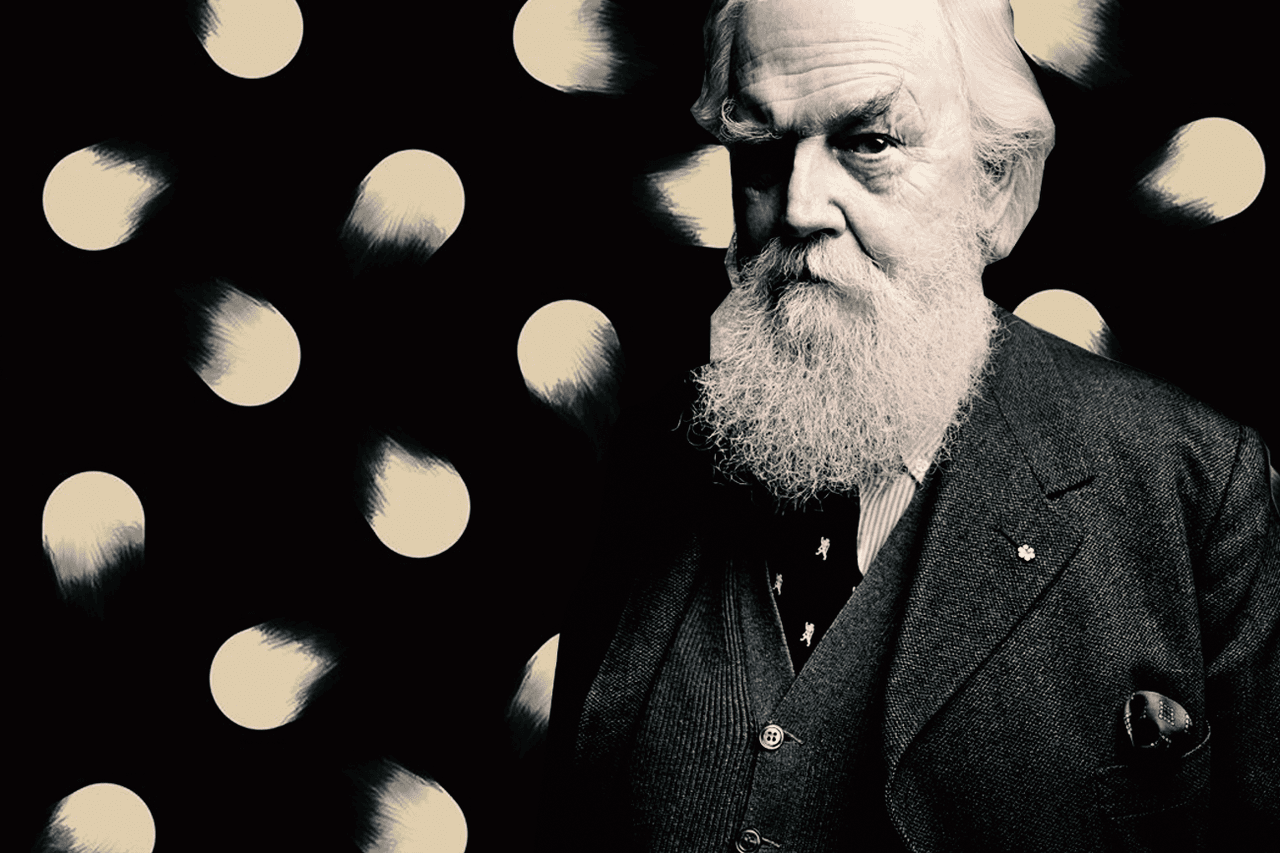

Робертсон Дэвис — писатель, критик, номинант на Нобелевку по литературе 1993 года, обладатель поражающей воображение бороды. Ещё он ни разу не Лев Толстой, хотя его родная Канада климатом не лучше России, борода тоже лопатой, а три тома довольно толстые. И меня это утешает. Дэвису и в голову не приходит произнести проповедь или всучить героям свои убеждения, чтобы те контрабандой отволокли их читателю. Может, дело в том, что он двадцать лет преподавал в университете Торонто: лучшие преподаватели, которых я знала, никогда не увлекались назидательностью. Но, скорее всего, это вопрос веры.

«Создавалось впечатление, что у всех — кроме меня — есть свои проекты, как поставить мир на ноги и высушить слёзы всех страждущих».

Как говорил Данстан Рамзи из «дептфордской трилогии», «вы обязательно должны сами выбрать, во что верить, и понимать, почему верите именно в это, так как если вы не выберете себе веру, то можете не сомневаться, какая-нибудь вера (и, вполне вероятно, далеко не лучшая) выберет вас». Автор вплетает в свой текст мифы, юнгианские архетипы, самовнушение доктора Куэ, чудеса святых и фокусы Робер-Гудена; он заговаривает и о корнях веры как таковой: откуда она в нас и что нам даёт — но не предлагает ни одного завалящего верования. Он предлагает только людей. Вот человек рождается в маленьком городишке и принимает на себя все связанные с этим прелести и кошмары. Человек учится во что-то верить — в себя, в проклятие, в личную гигиену. Человек перерастает своих родителей. Человек принимает новое имя, человек пытается одолеть собственные чувства, человек встречает своего дьявола. Вместе с тем он учится — немецкому языку, фокусам, драться, чинить часы, делать деньги. Иногда он во что-то верит, но не это (не только это!) его определяет. Он просто есть.

Приятель Данстана Рамзи, католический священник за девяносто, хочет Бога, который тоже бы был старым — тот, что был распят, не знал старости. Бой Стонтон хочет стать губернатором провинции. Его сын — не мерить всё отцовской меркой.

Три книги без морали и поучений, без ощутимого добра и зла, без любого рецепта, как нам выносить вот это всё — сдержанные, как жизнь, и ясные, какой она хотела бы быть.

От родной Канады, бывшего английского доминиона, Робертсон унаследовал английский юмор — он не вспыхивает, но горит постоянно и ровно. Это юмор контекста, юмор наблюдения и трактовки. Юмор профессиональный — агиографа, юриста, психоаналитика юриста. Фразу «её целовали ничуть не меньше, чем Библию в уголовном суде, и примерно такие же люди» я приберегаю на случай ссоры. Или приглашения на свадьбу.

«Фома Аквинский был чудовищно толстым. У святого Иеронима был кошмарный характер. Это приятно толстым людям и вспыльчивым людям. Человеку неуютно в компании совершенства, оно его душит. Он хочет, чтобы даже святые отбрасывали тень».

Мне бы хотелось нафаршировать этот текст цитатами, хотелось бы заменить его цитатами. Вслед за героем «Пятого персонажа» ещё месяц после перечитывания книги я ощущаю стремление к «ясному стилю». Данстан Рамзи считал: «Если вы понимаете, о чём говорите, то всё может быть выражено „ясным стилем“». Ещё пояснение: «Этот стиль, говорил он (Данстан Рамзи — примечание автора), куда быстрее выдаёт глупость, нежели более вольная манера. Прочее — это „барочный стиль“ (который, как он говорит, не годится для большинства людей) или „жаргон“, а это, по его словам, уже дьявольские козни».

Может, я верю в «дептфордскую трилогию», потому что сама выбрала её, чтобы верить. Она для меня играет примерно ту же роль, что «Робинзон Крузо» у дворецкого Габриэля Беттереджа и «Херкимеров справочник необходимых познаний» у Сандерсона Пратта. Она хорошо помогает против неприятностей: как волноваться из-за погоды или денег, когда матери святого Доминика снилось, что она родит пса с горящим факелом в пасти? Она содержит чудесные слова:

«малоумный святой»;

«волшебное мировосприятие»;

«Вавилонская Блудница»;

«донникер».

Она увязывает миф и историю с единственной жизнью, которая только у нас и есть. Воспитывает, опять же, «ясный стиль». Читая «Мир чудес», можно неплохо подучить Библию, заодно научиться у гадалки Зингары по-настоящему смотреть на людей, а у Дэвида Стонтона — правилу Макнафтона.

Когда-нибудь, может быть, если я буду очень стараться, я так же смогу увязать первую школьную влюблённость и архетип Анимы, немного сумасшедшую и малоумную святую, смогу отличить смех Мерлина от обычного смешка, смогу узнать свою Персону, своего дьявола, а в бородатой женщине из цирка увидеть святую Вигельфортис.