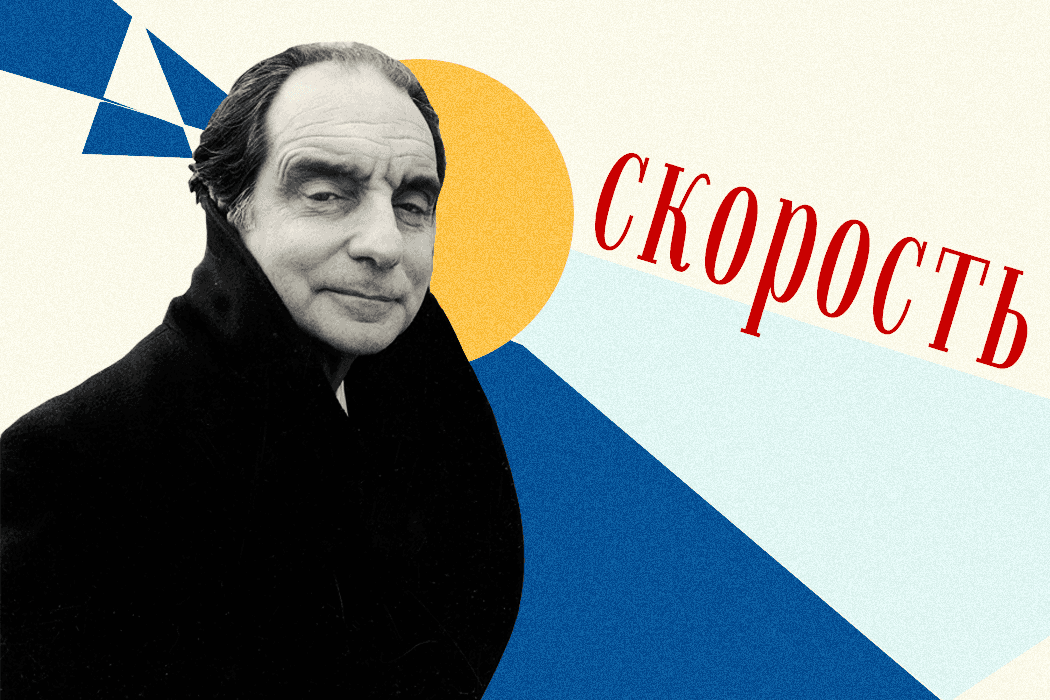

Итало Кальвино — итальянский журналист и писатель, один из самых издаваемых и переводимых литераторов восьмидесятых годов. В прошлый раз мы показали вам первую лекцию о лёгкости в литературе будущего. Сегодня публикуем вторую часть лекции сопротивленца итальянской армии, неореалиста и фантаста «Шесть заметок для будущего тысячелетия», посвящённую скорости.

Я начну с древней легенды.

На склоне лет Карл Великий влюбился в германскую девушку. Члены двора пришли в беспокойство, когда увидели, как правитель, полностью увлечённый своей новой страстью, пренебрегает государственными делами. Когда девушка внезапно умерла, они все воздохнули с облегчением — но ненадолго, ведь любовь Карла не умерла вместе с ней. Император приказал перенести её мумифицированное тело в свою спальню, где он не отходил от него ни на минуту. Архиепископ Турпин, обеспокоенный этой нездоровой страстью, заподозрил колдовство и настоял на осмотре трупа. Под языком девушки он обнаружил кольцо с драгоценным камнем. Как только кольцо оказалось в руках Турпина, Карл мгновенно влюбился в архиепископа и поспешно похоронил девушку. Дабы избежать этой постыдной ситуации, Турпин швырнул кольцо в Боденское озеро. Тогда Карл влюбился в озеро и отказался покидать его берега. С тех пор, как я прочитал эту легенду, я не могу перестать думать о ней, как если бы чары кольца продолжали действовать через историю.

Легенда представляет собой череду совершенно невероятных событий: сначала любовь старика к юной девушке, затем некрофильская одержимость и гомосексуальное влечение, а в конце всё переходит в созерцательную меланхолию, когда старый король в исступлении смотрит на озеро.

Вербальным связующим звеном для всех этих событий служит слово «любовь», или «страсть». Кроме того, есть ещё волшебное кольцо, устанавливающее логическую причинно-следственную связь между частями повествования. Влечение к тому, чего не существует, и нехватка, символизируемая пустотой кольца, выражаются в большей степени ритмом повествования, чем самими событиями. Более того, вся легенда кажется пронизанной ощущением смерти, против которого Карл судорожно борется, цепляясь за последние остатки жизни — всё это как лихорадка, которая затем спадает и переходит в созерцание озера.

Легенда о Карле Великом имеет итальянские литературные корни. В своём «Lettere familiari» Петрарка говорит, что слышал эту историю, в которую он, по его словам, не верит, когда посещал могилу Карла в Ахене. Версия Петрарки, написанная на латыни, намного богаче деталями, чувствами и нравственными комментариями. Но что касается меня, то я предпочитаю краткое резюме, в котором всё предоставлено воображению, а скорость, с которой события следуют одно за другим, передаёт ощущение неизбежности.

В XVI веке легенда, выраженная пышным итальянским языком того периода, вновь появляется в нескольких версиях, главный акцент в которых приобретает некрофильский аспект. Венецианский писатель Себастьяно Эриццо вкладывает в уста Карла Великого, лежащего в постели с трупом, горестные стенания длиной в несколько страниц. В то же время гомосексуальный аспект влечения императора к архиепископу едва ли упоминается, а иногда и замалчивается вовсе — как, например, в известном трактате о любви Джузеппе Бетусси, где история заканчивается обнаружением кольца. Что касается окончания, то Боденское озеро не упоминается ни у Петрарки, ни у его итальянских последователей, потому что всё действие происходит в Ахене, так как легенда должна была объяснять появление дворца и церкви, которые император там построил. Вместо этого кольцо оказывается брошенным в болото, чьё зловоние император вдыхает, как аромат духов.

Ещё раньше существовали средневековые германские традиции, изученные Гастоном Пари. Они сосредоточены вокруг любви Карла Великого к мёртвой женщине и сильно отличаются от вышеописанных. В них возлюбленная Карла — его законная жена, использующая волшебное кольцо, чтобы обеспечить верность мужа; в других вариантах она фея или нимфа, умирающая, как только у неё забирают кольцо; иногда она только кажется живой, но когда у неё забирают кольцо, она оказывается трупом. В основе всех этих историй может лежать скандинавская сага, согласно которой норвежский король Харальд спал со своей мёртвой женой, завёрнутой в волшебный саван, который придавал ей вид живой.

Одним словом, в средневековых версиях, собранных Гастоном Пари, недостаёт последовательности; в литературных версиях Петрарки и писателей Ренессанса отсутствует ритм. Поэтому я по-прежнему предпочитаю версию Барбе д’Оревильи, несмотря на её слегка неуклюжую угловатость. Секрет этой истории кроется в её экономии: события, как бы долго они ни длились, кажутся точками на зигзаге повествования.

Я не утверждаю, что скорость представляет собой ценность сама по себе. Время в повествовании также может быть растянутым, цикличным или неподвижным. Сицилийские рассказчики используют формулу «lu cuntu nun metti tempu» («в истории время не занимает времени»), когда они хотят пропустить связующие моменты или обозначить пробелы длиной в месяцы или даже годы. В народной традиции техника устного рассказа следует критериям функциональности. Ненужные детали отбрасываются, и вместо этого подчёркивается повторяемость — например, когда история состоит из серии препятствий, которые должны пройти разные персонажи.

Удовольствие, которое получает ребёнок от историй, отчасти состоит в ожидании повторяемых элементов.

Как в стихах и песнях рифма помогает создать ритм, так и в прозе существуют рифмующиеся события. Легенда о Карле Великом очень эффективна, потому что она представляет очерёдность событий, которые перекликаются между собой, как рифмы в стихе.

Моя увлечённость сказками на определённом этапе писательской карьеры не была следствием ни приверженности этнической традиции, ни ностальгии по прочитанным в детстве книгам. Дело было в моём интересе к их стилю и структуре, а также в их экономии, ритме и логике. Экономия средств выражения — первейшая характеристика сказки. Самые невероятные приключения рассказываются с использованием лишь самого необходимого. В сказках всегда идёт борьба со временем, с препятствиями на пути осуществления желания или возвращения утраченной ценности. Иногда время может и вовсе остановиться, как в случае с замком Спящей красавицы. Шарлю Перро нужно всего лишь написать:

Относительность времени — техника, известная в самых различных сказках: совершая путешествие в загробный мир, герой думает, что оно длились всего несколько часов, но когда возвращается, он обнаруживает свою деревню изменённой до неузнаваемости, потому что на самом деле он отсутствовал долгие годы.

Этот мотив также можно истолковать как аллегорию времени в повествовании, которое не сопоставимо с реальным временем. То же самое значение можно усмотреть и в обратной операции: в расширении времени путём умножения историй. Шахерезада рассказывает историю, в которой кто-то рассказывает историю, в которой кто-то рассказывает историю, и так далее.

Мастерство, позволяющее Шахерезаде спасать свою жизнь каждую ночь, заключается в умении соединить одну историю с другой и остановиться в правильный момент — два способа манипулировать временем.

Век скорости, как в транспорте, так и в информации, начинается с одного из лучших эссе в английской литературе — «Английская почтовая карета» Томаса де Квинси. Уже в 1849 году он знал всё, что нам сегодня известно о мире машин, в том числе и о смертоносных авариях.

В части под названием «Видение скорой смерти» де Квинси описывает ночное путешествие на почтовой карете с огромным уснувшим извозчиком. Техническое совершенство транспортного средства и трансформация водителя в неодушевлённый объект отдаёт путешественника на милость механической безжалостности машины. В момент отчётливой ясности, вызванной дозой настойки опия, де Квинси вдруг осознаёт, что лошади бесконтрольно несутся по противоположной стороне дороги со скоростью тринадцать миль в час. Это означает неминуемую катастрофу — не для крепкой почтовой кареты, но для любой другой кареты, которой не посчастливится ехать навстречу. И очень скоро он видит в конце прямой аллеи «лёгкую шаткую двуколку» с молодым человеком и юной девушкой внутри, движущуюся со скоростью одной мили в час: «По всем земным расчётам от вечности их отделяет полторы минуты». Де Квинси не находит ничего лучше, чем закричать. «Это было первое свершение; второе ожидалось от юноши, третье — от Господа Бога». Это описание нескольких секунд не было превзойдено даже в век, когда восприятие высоких скоростей стало частью повседневной жизни. Де Квинси удалось передать ощущение очень короткого отрезка времени, в котором тем не менее содержится расчёт неизбежности столкновения и немыслимый фактор — божественное участие — благодаря которому две кареты не сталкиваются.

Интересующий нас момент здесь — это не физическая скорость, а взаимосвязь между физической скоростью и скоростью мысли. Этот аспект также интересовал великого итальянского поэта, современника де Квинси Джакомо Леопарди. Леопарди, ведший в свои юные годы сидячий образ жизни, писал в своём «Дневнике размышлений»:

В своих записях в течение последующих нескольких месяцев Леопарди развивает свои идеи на тему скорости и в определённый момент заводит речь о литературном стиле:

«Темп и лаконичность стиля доставляют нам удовольствие, потому что они предоставляют уму поток одновременных идей — или же поток настолько быстро сменяющих друг друга идей, что они кажутся одновременными — стимулируя ум таким изобилием идей, образов или духовных переживаний, что он либо не может охватить их все разом, либо не имеет времени бездействовать, оставаясь пустым. Сила поэтического (которая, по большому счёту, тождественна темпу) доставляет удовольствие уже благодаря одному этому воздействию. Возбуждение от одновременных идей может возникать от каждого отдельного слова, от их сочетания, от оборота речи или даже от устранения других слов и фраз».

Лошадь как метафора скорости мысли впервые была использована Галилео Галилеем. В «Пробирщике», полемизируя с оппонентом, который подкреплял свои теории огромным числом цитат, он писал:

«Если бы мышление можно было уподобить переноске тяжестей, где несколько лошадей перевозят больше мешков с зерном, чем одна, то мне пришлось бы согласиться с тем, что несколько мыслителей могут достичь большего, чем один; но мышление надлежит сравнивать с бегом, а не с тяганием грузов, и один арабский скакун намного опередит сотню вьючных лошадей».

Это утверждение могло бы быть лозунгом Галилея. Для него мышление означало быстроту и подвижность ума, лаконичность аргументов и использование наглядных примеров.

В «Диалоге о двух системах мира» скорость мысли олицетворяется Сагредо, персонажем, который вмешивается в разговор между птолемейцем Симплицием и коперникианцем Сальвиати. Сальвиати и Сагредо представляют собой два аспекта темперамента Галилея. Сальвиати — тщательный и методичный мыслитель, который продвигается медленно и осмотрительно; Сагредо, с его проворной речью и богатым воображением, делает неочевидные выводы и доводит каждую идею до крайности. Сагредо вмешивается в разговор с хвалой алфавиту:

«Но разве не выше всех изумительных изобретений возвышенность ума того, кто нашёл способ сообщать свои самые сокровенные мысли любому другому лицу, хотя бы и весьма далёкому от нас по месту и времени, говорить с теми, кто находится в Индии, говорить с теми, кто ещё не родился и родится только через тысячу и десять тысяч лет? И с такой лёгкостью, путем различных комбинаций всего двадцати значков на бумаге!»

В моей предыдущей лекции я цитировал Лукреция, который видел в сочетаниях букв алфавита модель неосязаемой атомной структуры материи. Теперь я цитирую Галилея, который видел в них величайшее средство общения — общения с людьми «далёкими от нас по месту и времени»; но нам также следует упомянуть непосредственную связь, которую письмо устанавливает между всем существующим и потенциальным.

Поскольку я поставил себе цель в каждой лекции советовать следующему тысячелетию определённую ценность, дорогую моему сердцу, сегодня я хочу порекомендовать следующее: в наш век вездесущих медиа, которые рискуют свести всё общение к одной узкой плоскости, функция литературы должна заключаться в обеспечении связи между разнородными вещами — не сглаживая, а наоборот, заостряя различия между ними, согласно истинному предназначению письма.

Век машин навязал нам скорость как измеряемую величину, рекорды которой становятся вехами на пути прогресса. Но скорость ума не поддаётся измерению и не терпит сравнений; не способна она и демонстрировать свои результаты в исторической перспективе. Скорость ума ценна сама по себе, за удовольствие, которое она доставляет всем, кто умеет её ценить, а не за какую-то практическую пользу.

Быстрое размышление вовсе не обязательно лучше взвешенного, но оно несёт в себе нечто особое, исходящее непосредственно от его стремительности.

Каждое благо, выбранное мной в качестве предмета для лекции, не исключает также своей противоположности. Поэтому в моей похвале лёгкости содержалась также и дань уважения тяжести. Точно так же эта апология скорости не отрицает радостей медлительности. Литература выработала различные методы замедления времени. Я уже упоминал повторяемость, а теперь я скажу пару слов об отступлении.

В повседневной жизни время — это роскошь, которой мы не разбрасываемся. В литературе время — это богатство, которым мы вольны распоряжаться по собственному усмотрению. Нам незачем спешить первыми пересечь финишную черту.

Напротив, нам выгодно экономить время, ведь чем больше мы сэкономили, тем больше можем позволить себе потерять.

Быстрота в стиле и мышлении означает прежде всего проворство, подвижность и непринужденность — качества, непосредственно связанные с писательством; а в писательстве естественно отклоняться от темы, перескакивать с одной темы на другую, раз за разом терять нить повествования, а затем снова её находить после очередной партии отступлений.

Величайшим изобретением Лоренса Стерна был роман, состоящий из сплошных отступлений. Отступления — это способ отсрочить конец, умножение измерений произведения, вечное бегство. Бегство от чего? Конечно же, от смерти, говорит Карло Леви в предисловии, написанном им для итальянского издания «Тристрама Шенди».

С юных лет моим девизом было старое латинское изречение: «Festina lente» («поспешай медленно»). Вероятно, даже больше, чем слова и скрытая за ними мудрость, меня привлекло богатство символов. Великий венецианский гуманист и издатель Альд Мануций на всех титульных листах сопровождал девиз Festina lente изображением дельфина, обвивающегося вокруг якоря. Я всегда предпочитал эмблемы, которые, как ребус, сочетают в себе загадочные и несовместимые элементы.

Целью моей писательской деятельности с самого начала было запечатлеть вспышки различных нейронных сетей, которые связывают между собой точки, отдалённые в пространстве и времени. В приключенческих рассказах и сказках я всегда искал эквивалент движения мысли. Как для прозаика, так и для поэта ключ к успеху кроется в даре выражения, который иногда оказывается следствием неожиданного вдохновения, но, как правило, подразумевает терпеливые поиски правильного слова или предложения, в котором нельзя изменить ни слова. Я убеждён, что написание прозы ничем не должно отличаться от написания поэзии. В обоих случаях речь идёт о нахождении идеальной фразы — краткой, насыщенной и запоминающейся.

Нелегко поддерживать этот баланс в длинных произведениях. Однако по своему темпераменту я чувствую себя более непринуждённо, работая над короткими рассказами. В моём предпочтении я попросту следую подлинному призванию итальянской литературы, которая бедна романистами, но богата поэтами, которые, даже создавая прозу, проявляют свои лучшие качества в текстах, где высокое мастерство умещается на нескольких страницах. Именно так обстоит дело с «Нравственными очерками» Леопарди — книгой, равной которой нет ни в какой другой литературе. Американская литература может похвастаться богатой традицией коротких рассказов, но жёсткое различие, проводимое издателями — либо рассказ, либо роман, исключает любые другие короткие формы.

Требования издательского дела не должны останавливать нас от проб пера в новых формах.

Здесь я хотел бы поговорить о богатстве коротких литературных форм и обо всём, что они подразумевают в отношении стиля и содержания. В первую очередь на ум приходят «Господин Тест» и множество эссе Поля Валери, поэзия в прозе Франсиса Понжа, исследования в области родного языка Мишеля Лейриса и загадочный, галлюцинаторный юмор Анри Мишо в его книге «Некто Плюм».

Последнее великое изобретение нового литературного жанра в наше время принадлежит мастеру короткой формы, Хорхе Луису Борхесу. Это было его открытие самого себя как рассказчика, колумбово яйцо, позволившее преодолеть ступор, который вплоть до сорока лет не позволял ему перейти от эссе к написанию художественной литературы. Борхесу пришло в голову представить, будто книга, которую он собирается написать, уже была написана каким-то другим неизвестным автором, а его задача заключается в том, чтобы описать эту книгу. Каждый текст Борхеса умножает пространство за счёт других книг, реальных или выдуманных.

Что я особо хочу подчеркнуть, так это то, как Борхес достигает своей цели без какой-либо перегруженности, в кристально-чистом и воздушном стиле. Кроме того, его непрямая манера повествования подразумевает точный и конкретный язык, полный разнообразных ритмов, синтаксических структур и неожиданных эпитетов. Борхес создал литературу, возведённую во вторую степень, и в то же время литературу, которая похожа на извлечение квадратного корня из самой себя. Что касается меня, то я мечтаю о величественных космологиях, сагах и эпосах, сжатых до размера эпиграммы. В ещё более насыщенные времена, которые ждут нас впереди, литература должна стремиться к максимальной концентрации поэзии и мысли.

Борхес и Биой Касарес вместе составили антологию под названием «Собрание коротких и необычайных историй». Я бы хотел издать коллекцию рассказов, состоящих всего из одного предложения, или даже одной строки. Но мне до сих пор не удалось найти ни одной, которая могла бы сравниться со строкой гватемальского писателя Аугусто Монтерросо:

Я отдаю себе отчёт в том, что эта лекция, построенная на невидимых взаимосвязях, разошлась во многих направлениях. Но все её компоненты объединяет то, что они находятся под знаком олимпийского бога, которого я особенно чту — Гермеса-Меркурия, бога посредничества и коммуникации, который под именем Тота также был изобретателем письма. Мог ли я пожелать лучшего покровителя для моих литературных идей?

Для древних, которые видели отражение макрокосма и микрокосма в соответствии между философией и психологией, телесными жидкостями, типами темперамента, планетами и созвездиями, природа Меркурия была наиболее неопределённой и изменчивой. Кроме того, меркурианский темперамент, способный к обмену информацией и коммерции, противопоставлялся сатурнианскому темпераменту, считавшемуся меланхоличным, рассудительным и склонным к одиночеству. Со времён античности считается, что сатурнианский темперамент идеально подходит художникам, поэтам и мыслителям. Я также всегда был представителем этого типа, какие бы другие маски я на себя ни примерял. Моё восхищение Меркурием — скорее выражение того, каким я хотел бы быть. Я — Сатурн, который мечтает стать Меркурием, и всё написанное мной отражает эти два побуждения.

Но хоть Сатурн-Кронос и имеет власть надо мной, он всё же не принадлежит к моим любимым божествам. Я никогда не испытывал к нему ничего, кроме боязливого уважения. Тем не менее, есть и другой бог, связанный с Сатурном семейными узами, которого я очень чту. Этот бог не пользуется большим астрологическим и психологическим престижем, поскольку ни одна из семи планет древних не получила его имени. Несмотря на это, его не обходят вниманием в литературе со времён Гомера. Я говорю о Вулкане-Гефесте, боге, который скрывается в глубине кратера, замкнутый в своей кузнице, где он неустанно создаёт самые искусные изделия. На лёгкость и проворность Меркурия Вулкан отвечает своей хромой походкой и ритмическими ударами молота.

Согласно Андре Вирелю, написавшему книгу «История нашего образа мыслей», Меркурий и Вулкан представляют собой два неразрывных и взаимодополняющих аспекта жизни: Меркурий олицетворяет синтонию, или участие в окружающем мире, а Вулкан олицетворяет фокализацию, или конструктивную сосредоточенность.

Сосредоточенность и мастерство Вулкана необходимы, чтобы запечатлеть приключения и метаморфозы Меркурия.

В свою очередь, быстрота и проворность Меркурия необходимы, чтобы привнести значимость в бесконечные труды Вулкана.

Я начал эту лекцию с истории и хотел бы закончить её ещё одной, на этот раз китайской: помимо прочих своих умений, Чжуан-цзы также был искусным рисовальщиком. Однажды император попросил его нарисовать краба. Чжуан-цзы ответил, что ему нужно пять лет, загородный дом и двенадцать слуг. Пять лет спустя рисунок по-прежнему не был начат. «Мне нужно еще пять лет», — сказал Чжуан-цзы. Император выполнил его просьбу. Когда десять лет подошли к концу, Чжуан-цзы взял кисть, и одним молниеносным мазком нарисовал самого совершенного из когда-либо виденных крабов.

© Italo Calvino

Оригинал, например, вот здесь.