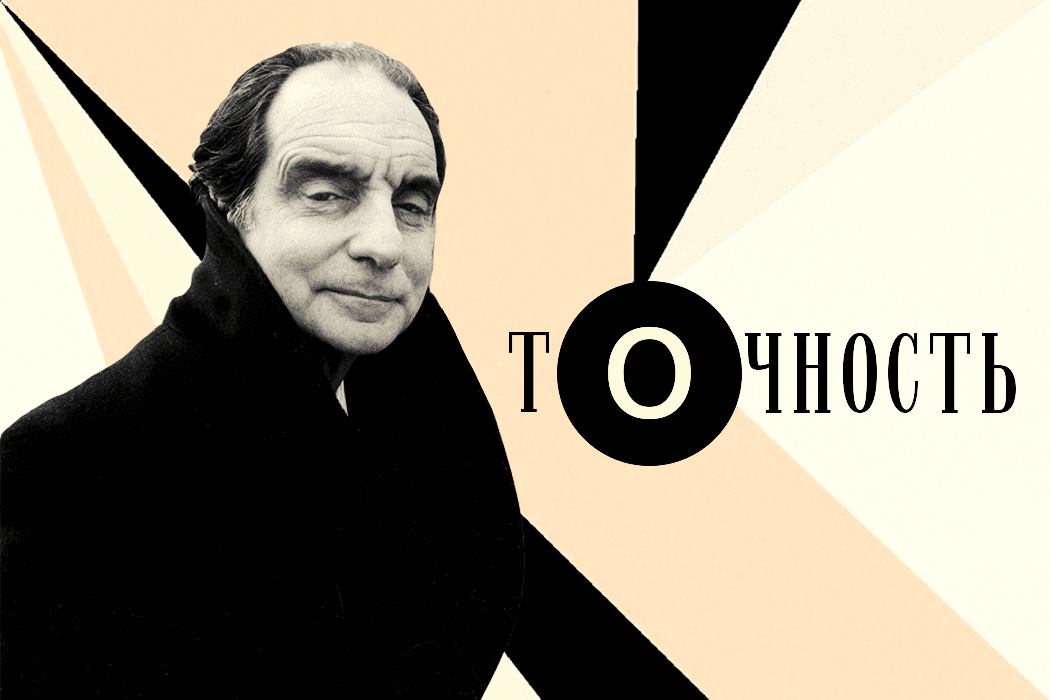

Вы уже познакомились с двумя предыдущими лекциями Итало Кальвино о лёгкости и скорости в литературе будущего. Сегодня самый переводимый итальянский писатель восьмидесятых годов расскажет вам, какой бывает точность в искусстве, как её добиться и почему она так важна.

Для древних египтян символом точности было перо, которое служило грузом на весах для взвешивания душ. Это перо носило имя Маат, богини весов. Иероглиф, означавший Маат, также обозначал единицу длины — 33 сантиметра (стандартный кирпич) — и самую низкую ноту для флейты.

Я начал эту лекцию о точности с упоминания о богине весов, не в последнюю очередь потому, что Весы — мой знак зодиака. С моей точки зрения, точность означает прежде всего следующие три вещи:

Почему я чувствую необходимость выступать в защиту ценностей, которые многие люди сочли бы самоочевидными? Думаю, моё первоначальное побуждение происходит от сверхчувствительности. Мне всегда кажется, что язык используют небрежно, произвольно и аппроксимативно, а это причиняет мне невыносимые страдания.

Не подумайте, что моя реакция — это следствие нетерпимости по отношению к ближнему: самое большое расстройство мне доставляет слушать самого себя. Поэтому я стараюсь говорить как можно меньше. Я отдаю предпочтение письму именно потому, что оно позволяет редактировать каждое предложение до тех пор, пока я не достигну момента, когда я, если и не полностью удовлетворён словами, то по крайней мере преуспел в устранении явных причин моего недовольства. Литература — я имею в виду литературу, заслуживающую носить это название — это Земля обетованная, где язык становится таким, каким он должен быть.

Мне иногда кажется, что мор поразил человеческий род в его ключевой способности — использовании слов.

Эта чума проявляется в потере когнитивной способности и непосредственности, автоматизме, изглаживающем любое самовыражение в безликие и абстрактные формулы, устраняющем смысл, притупляющем экспрессивность, приглушающем искру, которая возникает от соприкосновения слов с новыми обстоятельствами.

Но не только язык пострадал от этой чумы. Подумайте о визуальных образах. Мы живём среди бесконечного потока изображений. Влиятельные медиа превращают мир в серию изображений, которые они умножают посредством фантасмагорической игры зеркал. Большая часть этой пелены изображений мгновенно растворяется, как сон, не оставляющий по себе памяти поутру, однако чувство отчуждённости и дискомфорта остаётся.

Но, возможно, эта бессодержательность присутствует не только в языке и изображениях — но и в самом мире. Эта чума поражает также жизни людей и историю целых наций. Она превращает историю в набор произвольных событий, не имеющих ни начала, ни конца. Причина моего расстройства — потеря формы, которую я наблюдаю в жизни и которой стараюсь сопротивляться единственным доступным мне оружием: литературой. Джакомо Леопарди утверждал, что чем смутнее и неопределённее язык, тем он поэтичнее. Здесь стоит упомянуть, что, насколько мне известно, итальянский — единственный язык, в котором слово vago («смутный») также означает «красивый», «привлекательный». Благодаря своему изначальному значению «блуждающий» слово vago по-прежнему несёт в себе идею движения и изменчивости, которая в итальянском ассоциируется одновременно с неопределённостью и утончённостью.

За поддержкой моего культа точности я обращаюсь к тем страницам «Нравственных очерков», где Леопарди восхваляет il vago. Он пишет:

«Слова lontano, antico («отдалённый», «древний») и подобные им в высшей степени поэтичны и приятны, потому как они выражают нечто обширное и непостижимое. Слова notte, notturno («ночь», «ночной») и прочие определения ночи в высшей степени поэтичны, потому как из-за того, что ночь делает очертания предметов смутными, ум получает лишь неотчётливую, неполную картину. Так же обстоит дело и со словами oscurita («тьма») и profondo («глубокий»)».

Леопарди предлагает насладиться красотой смутного и неопределённого. Он требует предельного внимания к композиции каждого образа, к определению мельчайших деталей, к выбору объектов, к освещению и атмосфере — и всё это для того, чтобы достичь желаемой степени смутности. Следовательно, Леопарди, которого я выбрал в качестве идеального оппонента для моего утверждения точности, оказывается решающим свидетелем в его пользу. Поэтом смутности может быть только поэт точности, который способен запечатлеть тончайшие ощущения. Стоит дочитать эту запись из «Нравственных очерков» до конца, ведь поиск непостижимого продолжается созерцанием всего множественного и состоящего из бесчисленных частиц:

«Вид солнца или луны в чистом небе и на фоне обширного пейзажа доставляет удовольствие благодаря своей необъятности. По этой же причине доставляет удовольствие вид неба, испещрённого крошечными облаками, на котором солнечный или лунный свет создаёт причудливые эффекты. Приятнее всего и насыщеннее чувством свет в городах, где темнота часто перемежается со светом или свет постепенно становится более тусклым. Это удовольствие дополняется неопределённостью и неспособностью увидеть всё полностью, а следовательно, склонностью дорисовывать невидимое в своём воображении. То же самое можно сказать об эффектах, создаваемых деревьями, виноградниками, холмами, перголами, отдалёнными домами, стогами сена и так далее. Просторная равнина, по которой свет распространяется без препятствий, тоже доставляет удовольствие благодаря ощущению бесконечности, возникающему от такого зрелища. То же самое относится и к ясному небу. В этой связи я хочу отметить, что удовольствие от множества и неопределённости выше, чем от бесконечности и однородности. Следовательно, испещрённое облаками небо более приятно, чем совершенно ясное; а глядеть на небо менее приятно, чем глядеть на землю или пейзаж, потому как оно менее разнообразно. Кроме того, по указанным выше причинам приятен глазу вид огромного множества (звёзд, людей и так далее) и разнообразного беспорядочного движения (например, бурного моря или роя муравьёв)».

Здесь мы затрагиваем один из нервных центров поэтики Леопарди, воплощённой в его самом знаменитом и самом прекрасном стихотворении «Бесконечность». Окружённый живой изгородью, над дальней стороной которой он видит небо, поэт задумывается о бесконечном пространстве и ощущает одновременно радость и страх. Стихотворение было написано в 1819 году. Записи из «Нравственных очерков», которые я цитировал выше, относятся ко времени двумя годами позднее и свидетельствуют о том, что Леопарди продолжил размышлять над вопросом, возникшим после сочинения «Бесконечности». В своих размышлениях он постоянно сравнивает «непостижимое» и «бесконечное». Для Леопарди неизвестное всегда более привлекательно, чем известное; надежда и воображение — единственные утешения после разочарований непосредственного опыта. Проблема, с которой столкнулся Леопарди — это метафизическая проблема, имеющая свою историю в философии от Парменида до Декарта и Канта, а именно: соотношение между идеей бесконечности как абсолютного пространства и абсолютного времени и нашим эмпирическим знанием о пространстве и времени. Леопарди, таким образом, сравнивает абстрактное математическое понятие пространства и времени со смутным, неопределённым потоком человеческих ощущений.

Точность и неопределённость также служат полюсами, между которыми мечутся философские и иронические мысли Ульриха, персонажа бесконечного (и незаконченного) романа Роберта Музиля «Человек без свойств»:

«И если наблюдаемый элемент — это сама точность, то, выделив его и дав ему развиться, видя в нём привычку ума и манеру жить и предоставив ему распространять свою образцовую силу на всё, что с ним ни соприкоснётся, приходишь логически к такому человеку, в котором парадоксально сочетаются скрупулёзность и неопределённость. Он обладает тем неподкупным намеренным хладнокровием, которое и есть темперамент точности: но всё другое, не захватываемое этим свойством, определённости лишено».

Музиль наиболее близко подходит к возможному решению, когда говорит, что математические проблемы не допускают общего решения, но отдельные решения, взятые все вместе, могут привести к общему решению. Он считает, что этот метод может быть применим и к человеческой жизни. Много лет спустя другой писатель, Ролан Барт, в чьём уме демон точности существовал бок о бок с демоном чувствительности, задался вопросом создания науки уникального и неповторимого: «Почему нельзя создать новую науку для каждого предмета — mathesis singularis вместо mathesis universalis?».

Если Ульрих Музиля вскоре смиряется с провалом, на которое обречена страсть к точности, то господин Тест Поля Валери — ещё один великий интеллектуальный персонаж этого века — не сомневается в том, что человеческий дух способен на точность и основательность. И если Леопарди, поэт житейской печали, проявляет высшую степень точности в описании неопределимых ощущений, доставляющих удовольствие, то Валери, поэт беспристрастной тщательности, проявляет высшую степень точности, сталкивая своего господина Теста с болью и заставляя его бороться с физическими страданиями при помощи абстрактной геометрии.

«Со мной?.. — сказал он. — Ничего особенного. Есть... такая десятая секунды, которая вдруг открывается... Погодите... Бывают минуты, когда всё моё тело освещается. Это весьма любопытно. Я вдруг вижу себя изнутри... Я различаю глубину пластов моего тела; я чувствую пояса боли — кольца, точки, пучки боли. Вам видны эти живые фигуры? Эта геометрия моих страданий? В них есть такие вспышки, которые совсем похожи на идеи. Они заставляют постигать: отсюда — досюда... А между тем они оставляют во мне неуверенность. «Неуверенность» — не то слово. Когда это приходит, я вижу в себе нечто запутанное или рассеянное. В моём существе образуются кое-где... туманности; есть какие-то места, вызывающие их. Тогда я отыскиваю в своей памяти какой-нибудь вопрос, какую-либо проблему... Я погружаюсь в неё. Я считаю песчаные крупинки... и пока я их вижу... Моя усиливающаяся боль заставляет меня следить за собой. Я думаю о ней! Я жду лишь своего вскрика... И как только я его слышу, предмет — ужасный предмет! — делается всё меньше и меньше, ускользает от моего внутреннего зрения».

Поль Валери лучше кого-либо другого в нашем веке определил поэзию, назвав её стремлением к точности. Я говорю прежде всего о его эссе и критических статьях, в которых поэтика точности может быть прямо прослежена от Малларме к Бодлеру и от Бодлера к Эдгару По. В последнем Валери видит «демона проницательности, гения анализа, изобретателя полновесных и наисоблазнительнейших сочетаний логики с воображением, мистицизма с расчётом, психолога исключительностей, инженера литературы, расширяющего возможности искусства».

В своём эссе, посвящённом «Эврике» Эдгара По, Валери рассуждает о космогонии не как о научной спекуляции, а как о литературном жанре, и в итоге блистательно опровергает понятие «вселенной», тем самым утверждая мифическую силу, которую несёт в себе любое представление о «вселенной». Здесь, как и у Леопарди, мы находим одновременно влечение и отвращение к бесконечности.

Эта лекция упорно отказывается следовать намеченному мной направлению. Я начал с рассуждения о точности, а не о космосе и вечности. Я хотел поведать о моей любви к геометрическим формам, симметрии, пропорциям и числовым рядам; я хотел объяснить написанное мной с точки зрения моей приверженности идее границ и меры.

Но, быть может, именно идея формы пробуждает к жизни идею бесконечности. И вместо того чтобы рассказывать о том, что я написал, возможно, будет более интересным рассказать о проблемах, которые я ещё не решил и не знаю, как решить, и о том, что они заставят меня написать. Иногда я пытаюсь сосредоточиться на истории, которую я хотел бы написать, и осознаю, что меня на самом деле интересует нечто совсем другое — или, точнее, не что-то конкретное, а всё, что не относится к тому, что я собираюсь написать. Эта всепоглощающая и разрушительная одержимость делает невозможной задачу что-либо написать. Чтобы бороться с ней, я ограничиваю круг того, о чём буду говорить, затем разделяю его на ещё более маленькие области, которые я потом разделяю снова — и так далее. Тогда меня охватывает другая мания — поглощённость подробностями подробностей, и я оказываюсь втянутым в бесконечно малое, точно так же, как я до этого терялся в бесконечно большом.

Утверждение Флобера «бог в мелочах» я бы истолковал в свете философии Джордано Бруно, который считал вселенную бесконечной и состоящей из бесчисленных миров, но не мог назвать её «совершенно бесконечной», потому что каждый из этих миров конечен. Бог однако совершенно бесконечен: «Он весь во всём мире и в каждой Его части бесконечно и полностью».

Мне кажется, что эта связь между формальным выбором литературной формы и потребностью в космологической модели присутствует даже у тех авторов, которые не заявляют об этом открыто. Вкус к геометрической композиции, историю которого мы можем проследить в мировой литературе, начиная с Малларме, основывается на противопоставлении порядка и хаоса, которое лежит в основе современной науки. Вселенная превращается в облако жара, неизбежно попадает в вихрь энтропии, но внутри этого необратимого процесса могут существовать области порядка, которые стремятся обрести форму. Литературное произведение — одна из таких немногочисленных областей, в которых существующее обретает значение и форму, не постоянную и окончательную, но живую, как организм.

Именно в этом контексте нам следует рассматривать переоценку логических, геометрических и метафизических процедур, которые преобладали в первые десятилетия ХХ века в фигуративном искусстве, а затем и в литературе. Символ кристалла может быть использован, чтобы выделить целую плеяду поэтов и писателей, сильно отличающихся друг от друга, таких как Поль Валери во Франции, Уоллес Стивенс в США, Готфрид Бенн в Германии, Фернандо Пессоа в Португалии, Рамон Гомес де ла Серна в Испании, Массимо Бонтемпелли в Италии и Хорхе Луис Борхес в Аргентине.

Кристалл, с его ровными гранями и способностью преломлять свет, служит символом совершенства, который я всегда ценил, и это моё предпочтение стало ещё более значимым с тех пор, как стало известно, что определённые свойства рождения и роста кристаллов напоминают свойства самых рудиментарных биологических существ, создавая некий мост между миром минералов и миром живых организмов.

Недавно в поисках стимула для воображения я наткнулся на книгу, в которой говорилось, что процессы формирования живых существ «лучше всего представить себе на примере кристалла (неизменность определённых структур) и пламени (постоянство внешних форм вопреки непрестанной внутренней изменчивости)». Я цитирую введение Массимо Пьятелли-Пальмарини к книге, посвящённой дискуссии между Жаном Пиаже и Ноамом Хомским в центре Райомон в 1975 году. Пиаже, который придерживается идеи «порядка из хаоса» (то есть пламени) дискутирует с Хомским, который стоит на позициях «самоорганизующейся системы» (то есть кристалла).

Кристалл и пламя — это две формы совершенной красоты, две модели роста и развития, два нравственных символа, два абсолюта, две категории для классификации идей, стилей и чувств.

Лично я всегда был сторонником кристалла, но приведённый выше отрывок учит меня не забывать и о ценности пламени.

В равной степени я бы хотел, чтобы те, кто считает себя приверженцами пламени, не пренебрегали твёрдостью и невозмутимостью кристалла.

Более сложный символ, который предоставил мне более широкие возможности для выражения соотношений между геометрической рациональностью и перипетиями человеческой жизни — это символ города. Мне кажется, «Невидимые города» — книга, в которой мне удалось сказать больше всего, ведь я смог сосредоточить все мои размышления, эксперименты и теории в одном-единственном символе. В «Невидимых городах» каждая идея и каждая ценность оказываются двойственными — даже точность. Кублай-хан олицетворяет склонность к рационализации, геометрии и алгебре, сводя знания о своей империи к набору фигур на шахматной доске. Города, которые Марко Поло описывает ему в мельчайших деталях, Кублай представляет себе в виде различных сочетаний ладей, слонов, коней, королей, ферзей и пешек на чёрных и белых клетках. В конце концов, это приводит его к выводу, что предмет его завоеваний — всего лишь клетка, на которой стоит каждая фигура, то есть ничто. Но именно в этот момент происходит неожиданный поворот, ведь Марко Поло просит Кублая внимательнее всмотреться в то, что тот представляет, как ничто:

«Великий Хан хотел бы весь отдаться шахматной игре, но теперь от него ускользал её конечный смысл. Цель каждой партии — выигрыш или проигрыш, но чего? Какова здесь истинная ставка? Когда победитель сбрасывает короля, открывается квадратик — чёрный или белый. Сведя свои завоевания к абстракции, чтобы доискаться до их сути, хан обнаружил, что последнее, решающее, скрывавшееся за обманчивыми оболочками многообразных ценностей империи,— просто кусочек струганного дерева, ничто... И тогда сказал венецианец:

— В твоей шахматной доске, о государь, соединяются два вида дерева — чёрное и кленовое. Квадратик, на котором ты остановил свой просвещённый взор, вырезан из слоя древесины, что нарос в год засухи,— смотри, как тут располагаются волокна. Вот здесь — едва заметный узелок: ранней весною в теплый день поторопилась распуститься почка, но покрывший ночью ветви иней задержал её развитие.

Великий Хан вдруг осознал, сколь бегло чужестранец говорит на его языке, но удивлён он был не этим.

— Вот пора покрупней, возможно, здесь было гнездо личинки, нет, не древоточца, тот, появившись, непременно стал бы точить дальше, а гусеницы, глодавшей листья дерева, из-за чего и было решено его срубить... Вот с этой стороны квадрата мастер сделал выемку, чтоб совместить его с соседним, где имелся выступ...

Хана захлестнула масса сведений, таившихся в простом, казалось бы, бессодержательном кусочке древесины, а венецианец говорил уже о сплаве древесины по рекам, об эбеновых лесах, о пристанях, о женщинах, стоящих у окна...»

Как только я написал эту страницу, мне стало ясно, что мои поиски точности разделились на два направления: с одной стороны, сведение второстепенных событий к абстрактным формулам, согласно которым можно совершать операции и демонстрировать теоремы; с другой стороны, стремление предельно точно выразить с помощью слов осязаемую сторону вещей.

В действительности я всегда сталкивался с двумя расходящимися путями, соответствующими двум различным типам знания: один путь ведёт к области бестелесной рациональности, другой — к области, переполненной предметами, и попыткам создать словесный эквивалент этой области на бумаге. Эти два пути достижения точности противоречат друг другу и никогда не будут реализованы полностью.

Я постоянно переключаюсь с одного пути на другой, и когда я чувствую, что полностью использовал возможности одного, то обращаюсь к другому, и наоборот. Таким образом, я поочерёдно упражняюсь то в форме, то в описании — умение, которым сегодня зачастую пренебрегают.

В поисках такого рода я никогда не терял из виду достижения поэтов. Я думаю об Уильяме Карлосе Уильямсе, который настолько подробно описывает листья цикламена, что мы сразу представляем себе цветок над листьями, которые он для нас обрисовал, тем самым придавая стихотворению изящество этого растения. Я думаю о Марианне Мур, которая, описывая чешуйчатого муравьеда, наутилуса и остальных животных своего бестиария, сочетает информацию из книг по зоологии с элементами символизма и аллегории, которые превращают каждое её стихотворение в басню. Я думаю также об Эудженио Монтале, который соединил достижения обоих в своём стихотворении под названием «Угорь». Оно состоит из одного-единственного, очень длинного предложения в форме угря, и повествует о целом его жизненном цикле, превращая его в символ нравственности.

Но прежде всего я думаю о Франсисе Понже, ведь своими маленькими стихотворениями в прозе он создал уникальный для современной литературы жанр: некую «школьную тетрадь», в которой он проходит через различные стадии и черновые варианты. Для меня Понж — непревзойдённый мастер, потому что краткие тексты из его книги «На стороне вещей», в которых он описывает креветок, гальку или кусок мыла, предоставляют нам отличный пример попытки заставить язык стать языком вещей и получить его обратно преобразованным благодаря человечности, которую мы придали вещам.

Я считаю, что достижение Понжа стоит наравне с достижением Малларме, хотя и в другой плоскости. У Малларме слово достигает верха точности, доходя до вершины абстракции и обнаруживая пустоту в качестве конечной сущности мира. У Понжа мир принимает форму самых скромных, второстепенных вещей, а слово помогает нам осознать бесконечное множество этих сложных форм.

Одни утверждают, что слово позволяет познать подлинную сущность мира, другие считают использование слов попыткой описать неисчерпаемое множество поверхности вещей.

Как говорил Гуго фон Гофмансталь: «Глубина скрыта на поверхности». Витгенштейн пошёл ещё дальше, сказав: «То, что скрыто, не представляет для нас интереса». Я бы не был настолько радикален. Я думаю, что мы всегда ищем что-то скрытое или возможное, идя по его следу каждый раз, когда оно появляется на поверхности. Слово соединяет видимый след с невидимым объектом, который мы желаем или которого боимся — как дряхлый мостик, перекинутый через пропасть.

По этой причине правильное использование языка для меня — это то, что позволяет нам приблизиться к вещам (доступным или скрытым) с осторожностью и почтением к тому, что они могут сообщить нам без слов.

Леонардо да Винчи служит ярким примером стремления запечатлеть с помощью языка то, что выходило за пределы его способностей. Кодексы Леонардо представляют собой поразительное свидетельство борьбы с примитивным, угловатым языком, от которого он требует более богатого, более тонкого и более точного выражения. Различные стадии разработки идеи для Леонардо (как для Франсиса Понжа, который в итоге публикует всю последовательность, потому что настоящий труд состоит не в окончательном варианте, а в череде попыток на пути к нему) становятся свидетельством усилий, вложенных в письмо как инструмент познания, а также того, что он был больше заинтересован в процессе исследования, чем в публикации законченного текста. Иногда даже темы схожи с темами Понжа, как в серии коротких басен о животных и вещах.

Возьмём, к примеру, басню об огне. Вначале Леонардо предлагает нам краткое резюме: огонь, оскорблённый тем, что вода в котелке находится над ним, хотя он «высший» элемент, выбрасывает вверх языки пламени, пока вода не закипает и, перелившись через край, не гасит его. Леонардо затем разрабатывает историю в трёх версиях, ни одну из которых не заканчивает. Каждый раз он добавляет несколько деталей, описывая, как огонь разгорается из маленького уголька, прорываясь через поленья и с треском выбрасывая искры. Но потом он останавливается, как будто понимая, что не существует предела возможной детальности описания даже для самой простой истории. Даже история о том, как дрова горят в камине, может разрастись до бесконечности.

Леонардо — «неграмотный человек», как он сам себя называл — имел трудные отношения с письменным словом. В эрудиции ему не было равных во всём мире, но незнание латыни и грамматики не позволяло ему вести переписку с образованными людьми своего времени. Неудивительно, что он считал, что может лучше изложить свои научные открытия в рисунках, чем в словах. Тем не менее, он также испытывал постоянную потребность писать, использовать письмо для исследования мира во всех его разнообразных проявлениях, а также для придания формы своим фантазиям, эмоциям и негодованию — как в том случае, когда он нападает на учёных людей, способных только повторять прочитанное в чужих книгах. Со временем он стал писать всё больше и больше, и в конце концов бросил живопись, чтобы выражать себя через письмо и рисование.

На странице 265 Атлантического кодекса Леонардо приводит доказательства в пользу теории о росте Земли. После упоминания о городах, похороненных под землёй, он переходит к найденным в горах морским окаменелостям и, в частности, к определённым костям, которые, как он предполагает, должны были принадлежать допотопному морскому чудовищу. В этот момент его воображение, должно быть, захватила картина огромного животного, плавающего среди волн. Он переворачивает лист вверх ногами и трижды пытается составить предложение, которые бы запечатлело видение, возникшее в его уме: «О, как много раз среди волн великого океана видели тебя, виднеющегося вдали, как гора, с твоей чёрной щетинистой спиной и величавыми размеренными движениями!». Затем он пытается придать чудовищу больше движения, используя глагол volteggiare («кружиться»): «Много раз среди волн великого океана видели тебя, с твоими величавыми размеренными движениями, кружащегося в морских водах; и виднеющегося вдали, как гора, сокрушая и разбивая волны!». Но ему кажется, что слово volteggiare преуменьшает ощущение величия, которое он хочет передать. Тогда он выбирает глагол solcare («бороздить») и полностью меняет предложение, придавая ему больше компактности и ритма:

«О, как много раз видели тебя среди волн великого океана, сокрушающего и разбивающего их, виднеющегося вдали, как гора, с твоей чёрной щетинистой спиной и величавыми размеренными движениями, бороздящего морские воды!»

Его попытки уловить смутное видение, которое как будто служит олицетворением молчаливой силы природы, позволяет нам заглянуть в воображение Леонардо. Я оставлю вас с этим образом, чтобы он как можно дольше оставался в вашем воображении, во всей своей очевидности и загадочности.

© Italo Calvino

Оригинал, например, вот здесь.