Стефан Малларме, «Гробница Эдгара По»

Альберто Мангель продолжает рассуждать о пользе историй. В третьей лекции «Города слов» он показывает, как истории способны принести мир в жизни отдельных людей и целых сообществ.

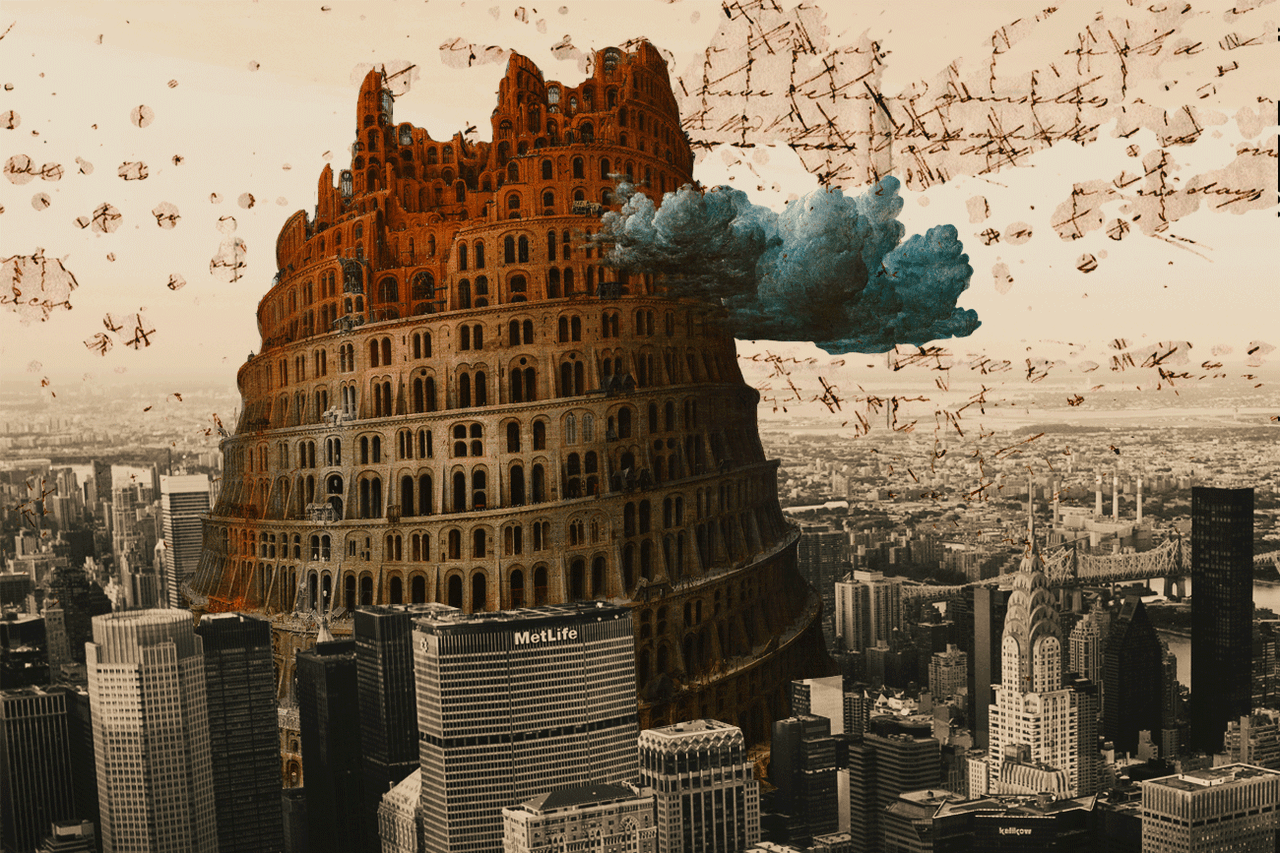

12 сентября 1918 года тридцатипятилетний Франц Кафка, который годами страдал от туберкулёза, отказался поселиться в санатории, как настаивали его врачи, и вместо этого отправился в посёлок Цурау, где жила его сестра Оттла. Изначально он рассчитывал отдохнуть несколько недель, а в итоге провёл там, как он сам признавался, «восемь счастливейших месяцев в своей жизни». Благодаря уходу сестры он чувствовал себя здоровым и отдохнувшим: он ел, спал и читал исключительно автобиографии, философские труды и письма на чешском и французском. Спустя месяц после приезда он снова начал писать — но не рассказы или роман, а размышления, обрывки мыслей и афоризмы, которые были опубликованы его другом Максом Бродом в 1931 году, через семь лет после его смерти, под названием «Размышления о грехе, страдании, надежде и об истинном пути». Среди этих фрагментов два в особенности дополняют и одновременно противоречат друг другу. Первый из них, значащийся под номером восемнадцать в манускрипте, который находится ныне в Бодлианской библиотеке Оксфорда, гласит: «Если бы возможно было построить Вавилонскую башню, не взбираясь на неё, это было бы позволено». Второй идёт под номером сорок восемь: «Верить в прогресс не значит верить, что прогресс уже состоялся. Это не было бы верой».

Первый афоризм утверждает, что гнев божий вызвало не строительство Вавилонской башни, а желание строителей достичь Рая сейчас, в настоящем; это желание (или вера, как утверждает второй афоризм) обречено всегда выражаться в будущем времени. По словам Кафки, язык, на котором мы выражаем наши устремления, должен переносить нас вперёд, к чему-то ещё не достигнутому.

В одиннадцатой главе Книги Бытия говорится, что люди, пережившие Потоп, говорили на одном языке. После того как вода отступила, они отправились на восток от горы Арарат, в местность под названием Сеннаар, где они решили построить город, а неподалёку от него — башню, которая бы доставала до небес. Согласно средневековому еврейскому толкованию этой библейской истории, инициатором затеи был внук Ноя Нимрод, одержимый идеей захватить Царство Божье. Люди Нимрода разделились на три группы: первые хотели вести войну на Небесах, вторые — воздвигнуть идолов и поклоняться им, третьи — атаковать небесное воинство с помощью луков и стрел. Чтобы наказать их всех, Бог послал своих ангелов смешать язык людей «так, чтобы один не понимал речи другого».

Ни одно общество не может существовать без общего языка.

«С тех пор, — говорит неизвестный комментатор, — никто не понимал, что говорил другой; когда один просил смолу, другой подавал ему кирпич; в ярости первый бросал кирпич в своего напарника и убивал его. Многие погибли таким образом, а остальные были наказаны в соответствии с характером своих грехов». Те, кто хотел напасть на Небеса с оружием, восстали друг против друга с топорами и мечами. Те, кто хотел установить идолов, были превращены в обезьян или призраков. Те, кто хотел воевать против Бога, были рассеяны по всей земле и забыли, что некогда были родственниками и говорили на одном языке. Именно по этой причине сегодня повсюду царит раздор. Средневековые комментаторы добавляют, что место, где возвышалась башня, не утратило своего загадочного свойства вызывать забвение и что по сей день проходящие через него забывают всё, что когда-то знали. Как и у прогресса в представлении Кафки, у Вавилонской башни нет прошлого.

Строители башни были наказаны вечным настоящим, в котором неисчислимые диалекты сделали сам язык причиной разделённости. Однако это любопытное представление о том, что общий язык поддерживает, а множество языков подрывает общественный строй, можно рассматривать не только как наказание, не столько как повод для отказа от других языков, сколько как признание важности общего средства для общения и ценности искусства облекать переживания в слова.

Но можем ли мы при помощи этого искусства снять проклятие Вавилонской башни? Слова требуют знания Другого, уверенности в его способности слышать и понимать, читать и расшифровывать общий шифр. Ни одно общество не может существовать без общего языка. Миф о Вавилонской башне также подтверждает, что совместное существование подразумевает использование языка, поскольку речь требует одновременно осознания самого себя и кого-то другого; понимания того, что есть Я, которое передаёт информацию Ты. Знание этого Ты может позволить когда-нибудь рассказывать истории, которые объяснят, что мы имеем в виду под «смолой» и «кирпичом».

По большей части мы требуем, чтобы наш собственный язык доминировал. «Ты должен понимать меня, хотя я и не понимаю тебя» — таким был на протяжении долгих веков лозунг колонизатора. Ирландия, к примеру, впервые завоёванная Англией в 1169 году, почти девятьсот лет оставалась в глазах колонизатора варварской страной. Так никогда полностью не ассимилированная и не подчинённая, Ирландия завоёвывалась Англией несколько раз, что поставило местное население на грань вымирания. Чтобы оправдать свои действия, Англия объявила себя законом и порядком, в котором нуждалась безумная Ирландия, и потребовала от ирландцев признать это. У Сэмюэла Джонсона, для которого Ирландия была страной почти такой же варварской, как Шотландия, был иной взгляд на заявления Англии. Незадолго до вступления в силу Акта об унии 1801 года Джонсон посоветовал ирландскому джентльмену не позволить этому союзу случиться. «Не вступайте в союз с нами, сэр, — решительно настаивал Джонсон. — Мы объединяемся с вами только для того, чтобы обокрасть вас. Мы обокрали бы и шотландцев, если бы у них было что красть». Главной целью Акта об унии было не помочь Ирландии стать лучше, а добиться более полного её порабощения, подчинив три четверти населения, которые были католиками, власти протестантской церкви и короны.

Результатом, как мы теперь знаем, были экономические меры, которые привели к голодной смерти огромного количества людей во время Великого голода середины XIX века, эмиграция более двух миллионов человек (по большей части в США) и разделение Ирландии в 1920 году на Северную и Южную. Акт также спровоцировал религиозное кровопролитие, известное как «Смута», во время которого, как и в Вавилоне, «один не понимал речи другого». 9 мая 2007 года, после четырёх десятилетий насилия, лидеры обеих сторон согласились разделить управление Северной Ирландией, впервые в истории подарив надежду на мирное сосуществование. Большинство газет вышли с совместной фотографией радикального юниониста Иана Пейсли, нового Первого министра Ирландии, и Мартина Макгиннесса из ИРА, нового заместителя Первого министра, на первой полосе. И тем не менее вопрос остаётся: в таком Вавилоне, до разрешения кризиса и в дальнейшем — какой может быть функция рассказчика?

В 1978 году ирландский писатель Уильям Тревор опубликовал сборник «Любовники своего времени», в который входит рассказ под названием «Аттракта». Аттракта — учительница-протестантка, работающая в школе неподалёку от Корка. Её родители погибли, когда она была ребёнком, и теперь она живёт одна в доме, унаследованном от тётушки. Однажды Аттракта читает в газете, что английская девушка совершила самоубийство в Белфасте. Муж девушки, армейский офицер, был убит ИРА. Ему отрубили голову и отправили её девушке домой в банке из-под печенья. До того как открыть банку, девушка не знала, что её муж мёртв. В ответ на это ужасное злодеяние девушка отправилась в Белфаст и присоединилась к Женскому движению за мир. Но её поступок, широко освещённый в прессе, привёл в ярость убийц: семеро из них ворвались к ней в дом и изнасиловали её. Сразу после этого девушка покончила с собой.Чудовища не остаются чудовищами навсегда.

Образ мёртвой девушки преследует Аттракту. Ужасная история напоминает ей о трагедии из её собственной жизни — смерти её родителей, которая (как она узнала, когда ей было одиннадцать) была следствием ошибки, неудачного нападения на британских солдат. Она также напоминает ей о некоторых людях из её прошлого: о католической паре, которая была добра к ней и её тетушке, но которая также участвовала в подготовке убийц; и о её фанатичном соседе-протестанте, который пытался заставить её возненавидеть всех католиков, говоря, что они чудовища и враги. Но больше всего Аттракту мучает чувство, что несмотря на то, что она учитель, она за всю жизнь ничему не научилась и ничему не научила.

Аттракта решает рассказать своему классу об английской девушке и о своей собственной жизни. Поначалу дети лишь отвечают, что «подобные вещи пишут в газетах каждый день». Но Аттракта не сдаётся. Она в подробностях описывает обстоятельства убийства — количество выпущенных в мужа пуль, завёртывание головы — а затем рассказывает детям о смерти своих собственных родителей. Она перемежает истории с эпизодами из своего детства и описаниями города в то время, когда она была девочкой. «Моя история и её — одно целое, — объясняет она классу. — Обе — истории об ужасах, только с разным концом». И, рассказав им о самоубийстве английской девушки так, как будто бы она сама его совершила, Аттракта говорит детям: «Если бы она только знала, что у неё по-прежнему была надежда, ведь Бог не обделяет людей своим милосердием вечно. Будут ли те люди, которые сделали это с ней, когда-нибудь держать пчёл и волнистых попугайчиков? Будут ли они работать в магазине и проявлять доброту к слепым и глухим? Будут ли они заниматься садоводством по вечерам и станут ли хорошими отцами? В этом нет ничего невозможного». Затем Аттракта добавляет: «Я надеюсь, она знает, что незнакомые люди оплакивают её».

Звенит звонок, и Аттракта, как Кассандра на стенах Трои, смотрит, как дети идут на площадку. «Её слова о том, что люди меняются, не произвели никакого эффекта. Этот луч надежды был слишком слаб среди ужаса, который они воспринимали как должное, как часть жизни. И всё же она верила в то, что чудовища не остаются чудовищами навсегда».

Чудовища не остаются чудовищами навсегда. Это одно из осознаний, которые истории могут подарить нам. Описанные словами и предстающие объектами для размышления и обсуждения, чудовища, которые кажутся стоящими вне законов общества, могут вдруг проявиться во всей своей трагичности и человечности — как существа, способные на чудовищные поступки не потому, что они не такие, как мы, а именно потому, что они такие же, как мы, и способны на те же самые поступки. Это не немыслимые злые поступки — это поступки нашей плоти и крови, а значит, плоть и кровь также может их оплакивать, помнить и, быть может (в это трудно поверить, но это случается), однажды даже простить.

Как бы мы ни сокрушались по этому поводу, письменный язык, возникший более пяти тысяч лет назад, был творением не поэтов, а счетоводов. Он возник по экономическим причинам, чтобы вести учёт фактов: имущества, коммерческих операций, договоров о купле и продаже. Язык развивается не для того, чтобы повысить социальную и экономическую эффективность, но параллельно с этим повышением. Развившись, он не создаёт новые цивилизации; скорее он позволяет им осознавать свои развивающиеся идентичности. Отношения между цивилизацией и её языком симбиотичны: определённый вид общества порождает определённый вид языка; в свою очередь, этот язык создаёт истории, которые вдохновляют, формируют, а затем передают мысли и фантазии этого общества.

Неслучайно определение отдельного человека и сообщества служит центральной темой первых историй. Истории — это не просто продукт нашего опыта, выраженный при помощи языка. Они также — продукт самого языка, и зависят от конкретного языка, на котором рассказаны. В случае с «Эпосом о Гильгамеше» этим языком был аккадский, относящийся к семитской группе вместе с арабским и ивритом и сильно отличающийся от более раннего шумерского языка, на котором говорил исторический Гильгамеш, правивший в Месопотамии около 2750 года до нашей эры. Разумеется, «Эпос о Гильгамеше» был порождением воображения автора — но также и следствием особенностей формирования аккадского языка. Известный историк Жан Боттеро писал:

«Всё выглядит так, как будто эта ранняя эпоха, всё ещё не одарённая способностью к размышлению [шумерский период], сменилась зрелой и глубокомысленной эпохой [вавилоно-аккадский период], когда месопотамцы выражали свои мысли умело и непринуждённо».

Разница, на которую указывает Боттеро — это разница в типе, а не в количестве текстов: к примеру, энциклопедические труды, типичные для древней шумерской литературы, почти полностью отсутствуют в последующих столетиях, когда месопотамцы переняли более подходящий для рефлексии аккадский язык. Шумерский язык хорошо подходил для сложной космологии, в которой боги и богини имели определённые атрибуты и функции, но почти никакой истории. Только с возникновением аккадского языка начали ставиться вопросы о рождении мира и поступках богов. К моменту написания «Эпоса о Гильгамеше» эти вопросы стали основными для месопотамского общества, порождая множество других, связанных с обязанностями правительства и граждан, роли судьбы в жизни человека, представлением о национальной идентичности. На более старом языке поэты говорили: «Вот кто я, и вот кто мы». На новом, позволяющем открыто рассуждать, утверждения сменились вопросами: «Кто я? Кто мы?» (неудобные вопросы во все времена).

По словам биологов (и Ричарда Докинза в частности), функция языка начала развиваться у живых существ, когда они (будучи машинами для выживания генов) начали взаимодействовать с целью повлиять на нервную систему и социальное поведение друг друга. Воображение, то есть способность представлять себе реальность, недоступную органам чувств, — также продукт этого взаимодействия. Прекрасный пример этого процесса предоставляет изучение пения птиц. Известно, что когда ястреб приближается к группе кормящихся птиц, одна из них издаёт предупредительный крик, чтобы остальные могли скрыться. Поступая таким образом, кричащая птица привлекает внимание ястреба на себя и в большинстве случаев становится его добычей. В большинстве, но не во всех. Иногда ястреб не замечает птицу и улетает ни с чем. Кричавшей птице, брошенной товарищами, достаётся тогда вся еда. Если подобная ситуация повторяется, птица понимает, что когда она кричит, то в итоге получает еду без необходимости соперничать за неё с другими птицами. Впоследствии, возможно, когда еды не слишком много, она прибегнет к этой тактике, даже если ястреба нет на горизонте — просто для того, чтобы избавиться от конкурентов. Тем самым птица, так сказать, выдумывает опасность, используя то, что люди бы назвали воображением. Само собой, неправильно антропоморфизировать животных, но тем не менее данный пример демонстрирует склонность, которая есть и у вида homo sapiens. Как возникла эта склонность?

Полноценному языку в современном смысле не более пятидесяти тысяч лет. Письменный язык появился ещё позже: самые ранние известные нам примеры письма относятся к III веку до нашей эры. К тому времени слова, созданные в процессе ежедневного употребления, приобрели способность стимулировать мысль. Идея о том, что слова не только выражают, но и создают мысли, была выдвинута в VI веке индийским философом Бхартрихари.Учёные подтвердили то, что художники всегда предчувствовали: стиль необходим для нашего восприятия реальности, и то, как мы изображаем или говорим что-либо, имеет значение для сообщества.

На ранних этапах, когда люди собирались в группы только в тех случаях, когда этого требовала общая потребность (например, чтобы охотиться или собирать урожай), письменный язык состоял по большей части из изображений и идеографических знаков, а его прочтение зависело от воображения каждого отдельного читателя. Как сами знаки, так и стиль, в котором они были нарисованы, имели функциональное и символическое значение. «Эволюционные функционалисты» (так называются специалисты, изучающие развитие языка) продемонстрировали, что есть чёткое разделение между стилем и формой (между узором на горшке и формой горшка), поскольку первый развивается произвольно, а вторая — посредством подбора. Эти учёные подтвердили то, что художники всегда предчувствовали: стиль необходим для нашего восприятия реальности, и то, как мы изображаем или говорим что-либо, имеет значение для сообщества. Как это очень точно выразил Оскар Уайльд: «В делах первостепенной важности самое главное — стиль, а не искренность».

На более поздних стадиях развития, когда сельское хозяйство и животноводство стали организовываться вокруг осёдлых ремесленников, а собственность (личная и коммунальная) стала считаться мерой статуса, возникла необходимость быстро усваивать правила взаимодействия. Для этого был разработан код из фонетических, а не графических знаков, позволяющий передавать устную речь согласно общим правилам. Истории, записанные на стенах Альтамиры, без сомнения, настолько же проникновенны, как и на табличках из Ниневии, но в то время как первые зависят от нашей собственной фантазии, последние допускают пословный перевод. Возможно, именно этой усовершенствованной способности к рассказыванию и передаче историй посредством всё более новых и качественных технологий эволюция человека обязана своей скоростью.

Двойная сила языка, его способность одновременно к созданию и передаче, отчётливо свидетельствуется тем, что каждый из нас существует относительно Другого. Каждая история — это треугольник связей: автора и читателя, читателя и героя, героя и автора. Автор (как Тревор) обращается к читателям и проецирует своих персонажей на мир. Читатель (как вы или я) чудесным образом вызывает персонажей к жизни, следит за историей и придаёт ей новый смысл. Герой (как Аттракта) оживает и требует со страниц равного статуса с автором и читателем. Каждый из этих троих находит отражение в остальных двух. Любые литературные отношения подразумевают все три взгляда на Другого: как на фантастическое, полувымышленное существо, имеющее символическое или аллегорическое значение в нашем воображении; как на угрозу, то есть кого-то, кто предъявляет права на нашу собственность и идентичность и кого мы должны уничтожить; как на творца и благодетеля, который будет учить нас и которого мы должны любить и почитать.

Читатели создают писателей, которые в свою очередь создают читателей. В этой ситуации курицы и яйца каждый новый акт чтения и писательства должен учить своим методам публику, настоящую или будущую. Неспособность современников Мелвилла читать «Моби Дика» или современников Блейка осознать масштаб его поэтического гения показывает, насколько медленным может быть этот процесс обучения. Повышение уровня грамотности — со времён месопотамских табличек до наших дней с их электронными медиа — позволило нам создать банки памяти, более вместительные и более надёжные, чем человеческий мозг, которые хранят современные творения для будущего. Само собой, это не отменяет необходимость использовать собственную память, ведь вспоминание — не то же самое, что запоминание; чтение — не то же самое, что обладание текстами; а (как хорошо знали библиотекари Александрии) накопление знаний — не то же самое, что знание. По мере того как растёт наша способность к хранению информации, растёт также и потребность разрабатывать более точные и глубокие способы прочтения зашифрованных историй. Для этого мы должны отбросить хвалёные быстроту и лёгкость и возродить позитивное отношение к определённым, почти утраченным качествам: глубине мысли, постепенности продвижения вперёд и трудности задач.

Иногда писатели нуждаются в долгом периоде наблюдения, прежде чем создать литературу, которая озарит их эпоху, проливая свет на прошлое и будущее. Иногда большие катастрофы, как Первая мировая война или Холокост, быстро порождают значимую литературу. «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка вышел в 1929 году. Сборник рассказов Примо Леви «Человек ли это?» и стихотворение Пауля Целана «Фуга смерти» (в переводе на румынский) были опубликованы в 1947 году. Иногда отголоски доходят медленнее. Прошло более полувека, прежде чем литература, описывающая страдания немецкого гражданского населения во времена Второй мировой войны, нашла свою публику с выходом «Естественной истории разрушения» Винфрида Георга Зебальда в 1999 году и «Огня» Йорга Фридриха в 2002 году. В странах Латинской Америки творческая реакция на столетия тирании породила особый литературный жанр. В 1968 году Карлосу Фуэнтесу пришло в голову составить антологию литературных описаний диктаторских режимов и назвать её «Отцы отечеств». Он попросил несколько друзей-романистов написать о диктаторах из их стран. К сожалению, они столкнулись с затруднениями в выборе. Сам Фуэнтес должен был писать о генерале де Санта-Анна в Мексике, Мигель Отеро Сильва — о Хуане Висенте Гомесе в Венесуэле, Алехо Карпентьер — о Херардо Мачадо на Кубе, Аугусто Роа Бастос — о Хосе Гаспаре Родригесе де Франсия в Парагвае, а Хулио Кортасар — об Эве Перон в Аргентине. Хотя проект так никогда и не был реализован, некоторые писатели выполнили свою часть работы. Через несколько лет Аугусто Роа Бастос опубликовал книгу «Я, Верховный», а Габриэль Гарсия Маркес, чья родная Колумбия одна из немногих не могла похвастаться известным диктатором, создал составного персонажа для своего романа «Осень патриарха».

Война в Ираке, к примеру, ещё не породила в арабском мире собственную литературу, не считая двух романов иракских писателей в изгнании: «Город Саддама» Махмуда Саида и «Горячие точки» Джинана Джассема Аль-Халави. Иракский поэт Мохаммад Мазлум предположил, что, возможно, трудно писать о войне, «в которой диктаторский режим противостоит империалистической силе». Сирийский поэт Абид Исмаил считает, что проблема заключается в неоднозначности предмета. «Писатели чувствуют себя меж двух огней: если они осудят войну, многие иракские и арабские интеллектуалы обвинят их в поддержке диктатуры [Саддама]; если они оправдают её, их обвинят в лояльности к оккупантам». Многие арабские интеллектуалы вторят Исмаилу: в войне, которая день за днём порождает кровопролитие, хаос и разобщённость, в которой никто не понимает своего ближнего и раз за разом принимает смолу за кирпич, не может быть никакого конкретного видения — только очевидный вывод, что убийства должны прекратиться. Возможно, молчание, окружающее войну в Ираке, лишь означает невозможность мгновенного поэтического ответа.

Любое общество нуждается в законах, которые бы ограничивали желания его граждан, но долг граждан — всегда ставить под сомнение эти законы и стремиться их улучшить, а иногда и предпринимать действия, выходящие за рамки юрисдикции закона.

Идентичность, которую поэт присваивает обществу, зависит от языковых возможностей этого общества; само собой, конфликт, с которым живёт это общество (а каждое общество постоянно живёт с конфликтом, в той или иной мере) препятствует попыткам автора. Диктатура, война, голод, колониальный гнёт, расовая дискриминация, этнические чистки подрывают наши способности к воображению, уничтожают наше чувство прошлого, удерживают нас от строительства Вавилона, одновременно требуя строительства будущих Вавилонов. Любое общество нуждается в законах, которые бы ограничивали желания его граждан, но долг граждан — всегда ставить под сомнение эти законы и стремиться их улучшить, а иногда и предпринимать действия, выходящие за рамки юрисдикции закона — такие, как скорбь и рассказ Аттракты.

В этом чередовании общественного порядка и бунта против этого порядка нам порой каким-то чудом удаётся уложить кирпичи до самых высоких ступеней башни, творя любыми доступными нам средствами в медиуме, который кажется запретным. Иногда нам удаётся создать вдохновляющую личность или вдохновляющую историю, увлекательную и правдоподобную.

Южноамериканские художники, которые создавали собственные синкретические видения в стиле барокко, позаимствованном у своих испанских и португальских хозяев; африканские рабы, которые черпали из библейских образов и европейской церковной музыки компоненты для своих песен и нарративов; колониальные авторы, которые на языке колонизаторов творили литературу, обогащавшую и обновлявшую этот язык — всё это доказательства успешности подобных запретных начинаний. Один такой творческий процесс имел место недавно на инуитской территории Нунавут.

В 1987 году британский автор Сэм Холл отметил: «От Австралии и до Америк типичного эскимоса до сих пор представляют эдаким Нануком с севера — стойким охотником, одетым в куртку из тюленя и медвежьи штаны, с гарпуном наготове. В современной Арктике этот образ настолько же нелепый, как и образ Цезаря, шагающего через ряды машин одетым в тогу, с гроздью винограда в одной руке и серебряной чашей в другой».

Нанук с севера — главный герой одноимённого немого фильма Роберта Флаэрти (1921), рассказывающего об эскимосе и его семье. Шестьдесят шесть лет спустя Холл вполне уместно отметил несоответствие между экранным Нануком и его соплеменниками в печальной реальности XX века. Мало что в фильме Флаэрти выдерживало сравнение с фактами: изображённый им счастливый, смелый народ в реальности вымирал, безработица в регионе была самой высокой по стране, а уровень самоубийств среди молодёжи резко рос. И даже настоящий Нанук умер от голода за несколько дней до конца работы над фильмом.

Через восемьдесят пять лет после «Нанука» Флаэрти вышел ещё один фильм об инуитах, который был провозглашён мировым шедевром. На этот раз режиссёр сам был инуитом — Захариас Кунук, а его фильм назывался «Быстрый бегун». Этот фильм представлял неинуитской публике иное видение, точку зрения изнутри другой культуры. Тогда как фильм Флаэрти был изысканным изображением того, в чём он сам себя убедил, оставаясь при этом в неведении относительно реального положения вещей, фильм Кунука подкорректировал такой фокус. В «Быстром бегуне» история Нанука была переведена обратно на язык оригинала, заставляя публику совершить культурную миграцию. «Быстрый бегун» заставляет неинуитов заглянуть не просто с другой стороны объектива, но и с другой стороны льда.

«Быстрый бегун» рассказывает историю кочевого инуитского сообщества, которое посещает шаман и приносит с собой раздор. Через некоторое время принесённое им проклятие проявляется в конфликте между Оки, сыном вождя, и двумя братьями, Амакъюаком Сильным и Атанаръюатом Быстрым бегуном. Атанаръюат выбарывает у Оки право владеть прекрасной Атуат; Оки мстит, устраивая засаду на братьев и убивая Амакъюака. Атанаръюату удаётся скрыться, убегая голым по снегу. Но в итоге один человек не способен снять проклятие. Этого можно достичь лишь пониманием истории и признанием её реальности. В конце благодаря вмешательству другого шамана без злости и жажды мести, но посредством простого указа об изгнании сообщество исцеляется. То, что было вызвано актом речи, отменяется актом речи. «Быстрый бегун» — это фильм об истории.

События фильма разворачиваются в начале первого века; это всё равно что «давным-давно» в сказках Запада. Западная традиция ведёт летоисчисление от предопределённого свыше момента, будь то рождение и смерть бога или странствия пророка; для инуитов время, как и пространство, — это территория, через которую мы движемся, но в которой наши следы стираются в тот самый момент. Прогресс (по мнению Кафки) — это бессмысленное понятие; мы движемся по кругу, где события и декорации повторяются снова и снова, одновременно как причина и следствие каждого происшествия. Возможно, именно поэтому время и пространство не считаются у инуитов личной или даже общественной собственностью, но изначально данными территориями, где мы принимаем определённые личные или общественные обязанности. Земля и небо, море и лёд, дни и ночи — отдельные существа, которые не принадлежат никому. Каирны воздвигаются не для того, чтобы заявить права на пейзаж, но чтобы обозначить древний путь, который может служить ориентиром для следующей миграции. Поэт Ив Бонфуа, писавший об инуитской мифологии, отмечал, что «антропоморфизируя естественную среду и устанавливая разделение между этой средой и общественной, [эта мифология] служит основой для общественного порядка и обычаев». Здесь «связь имеет большее значение, чем объяснение», и в «Быстром бегуне» переплетены самые разные связи. Ни одно событие и ни один поступок не существуют отдельно, равно как и ни один человек и ни один социальный элемент. Весь мир природы пронизан историей, в которую вплетены всё и все, включая рассказчика и слушателя.

Постороннему наблюдателю этот мир льда кажется пустым: terra incognita, белое пятно на карте, которое может заполнить лишь воображение. Согласно легенде, Канада получила своё название, когда первые испанские путешественники высадились в Британской Колумбии и воскликнули: «¡Acá nada!» («Здесь ничего нет!»). Свалка западной души и место абсолютного изгнания, эти огромные ледяные просторы — пункт назначения для изгоев западного общества — от Чудовища Франкенштейна до капитана Гаттераса Жюля Верна. «Север акцентирует наши тревоги, — сказала однажды Маргарет Этвуд. — Поворачиваясь на север, мы погружаемся в бессознательное. Путешествие на север всегда впоследствии кажется сном». Однако это ощущение сна не противопоставляется состоянию бодрствования в воображении инуитов; оно воспринимается как дополняющее. Для инуитов древняя метафора смерти как сна (один из самых ранних примеров которой встречается в «Эпосе о Гильгамеше») соответствует истине: сон — это смерть, смерть — это сон, а мёртвые населяют наши сны, чтобы разделить с нами принадлежащую им территорию. Неслучайно один из братьев, Амакъюак Сильный, должен умереть; таким образом, он и его живой брат Атанаръюат Быстрый бегун могут жить в ставшим цельным мире.Оказавшись вдали от цивилизации, в непроглядной тьме среди ледяных морозов, доктор закричал: «Мы заблудились!» Его проводник в задумчивости посмотрел на него и ответил: «Мы не потерялись. Мы здесь».

Для инуитов география ограничена территориями бодрствования и сна; пейзажу же нет места в воображении. Не раз отмечалось, что пейзаж — это городское понятие, тогда как живущие вне городских стен не делают различия между природой и созданной человеком средой. Изменчивая почва из трескающегося льда и падающего снега, сливающийся со светом или тьмой над собой горизонт, отсутствие придающих постоянство обитаемому миру черт — всё это рассеивает для постороннего наблюдателя привычное понятие о пространстве, так же как пространство сна рассеивает пространство бодрствования. Для канадцев занимающий большую часть страны морозный север — это север в метафорическом смысле, как утверждала Маргарет Этвуд, место в пределах собственных границ, к которому в воображении движется страна, чтобы найти себя.

Нортроп Фрай писал, что проблема канадской идентичности по большей части связана с местом — «не столько с вопросом „кто я?“, сколько с вопросом „где это — здесь?“» Фрай рассказал известную ныне историю о том, как его друг-врач, путешествуя по арктической тундре с проводником-инуитом, попал в снежную бурю. Оказавшись вдали от цивилизации, в непроглядной тьме среди ледяных морозов, доктор закричал: «Мы заблудились!» Его проводник в задумчивости посмотрел на него и ответил: «Мы не потерялись. Мы здесь». Это то, о чём мы нередко забываем. Там — это здесь.

В «Быстром бегуне» «здесь» отождествляется с сообществом, объединением людей. «Здесь» — это место, где мужчины и женщины собираются вместе, чтобы есть, спать, заниматься любовью и говорить; центральная точка, из которой начинаются истории — с той лишь разницей, что эти истории являются частью непрерывного нарратива, постоянно развивающегося и начинающегося сначала с каждым актом рассказывания. Как и другие совместные виды деятельности, рассказывание историй служит для того, чтобы дать выражение и контекст личным переживаниям, чтобы благодаря признанию всем сообществом, индивидуальное восприятие (пространства и времени, например) приобрело общее значение, на котором можно построить обучение.

По словам Бонфуа, история инуитов — это история, «в которой многие события только подразумеваются или попросту определяются своим отсутствием в рассказах, в которых о них не говорится ничего». Заключённые в рамки истории смутные идеи пространства и времени приобретают конкретную идентичность, которая может принадлежать группе или отдельным людям. «Хорошая строка принадлежит либо никому, либо литературе», — говорил Хорхе Луис Борхес, высказываясь в пользу анонимной литературы. Для инуита всё наоборот: «хорошая строка» и «хорошая история» становятся частью индивидуальной и социальной идентичности и принадлежат им точно так же, как для западного человека земля, на которой стоит дом, принадлежит живущему в нём — или время, выделенное на работу или досуг, принадлежит каждому гражданину.

Таким образом, история «Быстрого бегуна» была собственностью групп, которые хранили её. Чтобы написать сценарий, Кунук и его инуитская команда поговорили с восемью старейшинами этих групп, согласившимися передать каждый свою версию истории, которая затем была переделана командой, состоящей из инуитов и канадцев. Это позволило рассказать историю одновременно на языке кино и на языке инуитского повествования.

В представлении людей Запада место и время меняют владельцев и цену. Территориальные претензии и завоевания; владение недвижимостью; и оплаченное, потерянное, убитое и продаваемое почасово или понедельно время получают официальное признание в наших науках, географии и истории. Среди этих пространственных и временных перемен, однако, наши искусства рассматриваются как неизменные единицы, закреплённые в посмертных изданиях и помещённые в рамки в музеях. Западный нарратив ожидает от публики веры в доисторические времена и будущее за пределами страницы или экрана — полное действо, из которого была вырезана данная история. Печатные книги требуют для однажды изданного произведения nihil obstat (Пьер Боннар был арестован в Лувре за попытку подправить одну из своих картин), и даже работы, оставшиеся незавершёнными из-за смерти автора, не могут быть закончены без скандала. В представлении инуитов время и место остаются неизменными, в то время как мы движемся через них; истории же меняются, чтобы сохранить ускользающую память, ведь рассказываемая легенда — всегда одновременно голос из прошлого и современник рассказчика. Западному человеку трудно отбросить кумулятивное представление о времени и принять происходящее в постоянном мгновении, которое одновременно настоящее, прошлое и будущее. Для инуитов же движется история, а не время.

Движение во времени или в пространстве — это акт сопротивления преходящности. Голый и истекающий кровью Бегун, бегущий по льду, не продвигается вперёд. Для западного читателя подобное бегство невольно вызывает ассоциации с другими безрезультатными попытками спастись — от истекающего кровью капитана в Чистилище Данте до Элизы на льдине в «Хижине дяди Тома», но особенно Алисы в «Алисе в Зазеркалье», которой Королева говорит, что она должна бежать, чтобы остаться на месте:

«— У нас, — сказала Алиса, с трудом переводя дух, — когда долго бежишь со всех ног, непременно попадёшь в другое место.

— Какая медлительная страна! — сказала Королева. — Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте!»

Эту идею «активной» истории, которая позволяет нам «оставаться на том же месте», можно связать с упомянутым ранее предположением Докинза: с биологической точки зрения воображение — это механизм для выживания, возникший, чтобы предоставить нам переживания, которые (хотя они и не основаны на физической реальности) помогают учиться и совершенствоваться не хуже, чем на реальном опыте. Мы придумываем истории, которые позволяют нам воспроизводить и сохранять процессы обучения, которые мы не обязательно осознаём, в постоянной взаимосвязи реальных и вымышленных событий. В этом смысле реально прожитая история и история, прожитая в воображении, равноценны. С той лишь разницей, что в западном мире мы придаём осязаемому конкретную ценность и предъявляем на него право собственности, при этом приравнивая воображаемое к нереальному, каким бы занимательным, устрашающим или познавательным оно ни было.

Сёрен Кьеркегор, которого Кафка читал в Цурау, записал в 1843 году следующее кафкианское наблюдение:

«Утверждения философов о реальности так же обманчивы, как и увиденный на блошином рынке знак „глажка белья“. Вы приносите своё бельё и обнаруживаете, что вас обманули: знак там потому, что он продаётся».

На Западе память — это наша связь с прошлым по прямой времени. Для инуитов память — это и есть настоящий опыт: то, что мы помним — и есть реальность, в которой мы живём, физически и в воображении. Как на индивидуальном, так и на коллективном уровне мы — то, чему предыдущий опыт научил нас. Рассказанная история существует только как история, рассказываемая сейчас. В этом смысле кино («современное» искусство) — идеальный медиум для этих воспоминаний, ведь оно делает очевидным теперешность памяти. Или скорее памятей во множественном числе, поскольку за наше доверие борются две памяти: память общества, которая предстаёт перед нами как последовательная, связная и догматическая — и индивидуальная память, хаотичная, отрывистая, постоянно подвергаемая сомнению. В мире «Быстрого бегуна» напряжение между обеими делает возможным их сосуществование и придаёт им идентичность, а любое посягательство (индивидуального хаоса на общественный порядок, например) должно быть исправлено отсечением.

Но кем? Кто осуществляет этот процесс восстановления порядка между обществом и его членами в неподвижном времени и не поддающемся картографированию пространстве? Тот, кого французский философ Мишель Серр называет «le tiers-instruit» («осведомлённый третий»), а англосаксы называли «творец» — старейшина или шаман. При помощи духа-помощника шаман может сделать так, что его душа покинет тело и погрузится (как, согласно легенде, сделал первый инуитский шаман) в глубины тьмы и света, позволяющие ему восстановить космический порядок, нарушенный людьми. Будучи зеркальным отражением физической реальности, все шаманские ритуалы совершаются левой рукой. К комплементарным полюсам личности и группы шаман добавляет полюса, символически представленные правой и левой сторонами, прожитой и рассказанной реальностью, материальным миром и миром историй. Шаман наводит проклятие на сообщество; он же помогает сообществу исцелиться.

В основе «Быстрого бегуна» лежит проблема нарратива. В гармоничную историю вносится элемент раздора, порождающий цепь трагических событий. Разрешением должно быть восстановление порядка. С греческой, иудео-христианской и мусульманской точек зрения, истории — это дар богов: боги (будь то муза или Святой Дух) диктуют или пишут книги. «Призывание богов портит наши отношения с ними, но приводит в движение историю», — говорит Роберто Калассо. И добавляет:

«Жизнь без призывания богов не стоит того, чтобы её жить. Она будет спокойнее, но в ней не будет историй. Можно предположить, что эти опасные призывы были подстроены самими богами, потому что боги устают от людей, у которых нет историй».

Истории в «Быстром бегуне» — определённо истории смертных существ. Проклятье происходит из другого мира, но разрешение рождается в этом — с законом, который сообщество должно издать, чтобы изгнать злодея за пределы стен. Исцеление приносит не личная месть или божественный акт, но осуществление правосудия среди людей. В этом заключается ключевое различие: в инуитской традиции боги присутствуют, но это не боги нарратива. В начале не существует никакого слова. Более того, не существует самого начала. Есть только лёд и тьма, и память о них.

В 1936 году Вальтер Беньямин опубликовал эссе о русском писателе Николае Лескове под названием «Рассказчик», в котором утверждал, что искусство рассказывания историй исчезает во многом из-за роста популярности буржуазного романа и средств массовой информации. Истории, которые для Беньямина были инструментами передачи вековой мудрости современному обществу, перестали быть источником наставления.

«Если сегодня, — писал Беньямин, — слова „получать наставление“ звучат старомодно, то это потому, что способность передавать опыт теряется … В конце концов, наставление — это не столько ответ на вопрос, сколько предложение касательно продолжения развивающейся истории. Для того, чтобы получить наставление, необходимо сначала рассказать историю … [ведь] наставление, вплетённое в ткань реальной жизни — это мудрость».

Вопрос о том, могут ли повествовательные стратегии Уильяма Тревора или Захариаса Кунука быть полезными для исцеления ран общества, должен оставаться открытым. Возможно, история о конфликте католиков и протестантов (как история о греках и троянцах) может служить отражением многих других современных конфликтов; возможно, рассказывание легенды, которая подарит нам знания об иных понятиях времени и пространства (как те, которые предложил Кафка), может помочь переосмыслить неизбежные ограничения, наложенные нашими собственными. Мы знаем, что конфликты порождаются предвзятыми представлениями о Другом и догмами о собственной идентичности, которые из страха уничтожения исключают с целью лучше определить, забывая, что те, которых мы считаем чудовищами, «не остаются чудовищами навсегда». Иногда, как в «Быстром бегуне», общество должно прибегнуть к изгнанию; иногда, как утверждает «Аттракта» и как показали недавние события в Ирландии, принятие может быть единственным способом положить конец конфликту.Вместо того, чтобы объединять все наши разные характеры и диалекты одним общим, но ограниченным языком, может быть, лучше смешать их все и превратить вавилонское проклятие в дар многоязычия.

В конце концов, читателям нужны слова, чтобы описывать не набор догматических предписаний, а законы, которые подвергаются изменениям с накоплением опыта и обогащением обычаев. Им нужны слова, чтобы описывать блага мира, но также смуту, разрушения и отчаяние, порождённые нашими страстями. Во всём этом различные идентичности племени, язык, религия и философии могут найти точки пересечения, ведь иногда обобщённое представление об идентичности общества и есть причина конфликта. В таком случае, вместо того, чтобы объединять все наши разные характеры и диалекты одним общим, но ограниченным языком, может быть, лучше смешать их все и превратить вавилонское проклятие в дар многоязычия. Как и разные прочтения, эти смешанные языки могут пролить свет на нашу собственную жизнь (как творение Кунука) и на жизни наших ближних (как это делает Тревор в своих историях). Они могут помочь нам последовать совету Кафки — стремиться, не достигая, и строить, не взбираясь — другими словами, знать, не предъявляя претензии на единоличное обладание знанием. Я верю, что мы по-прежнему способны на это.