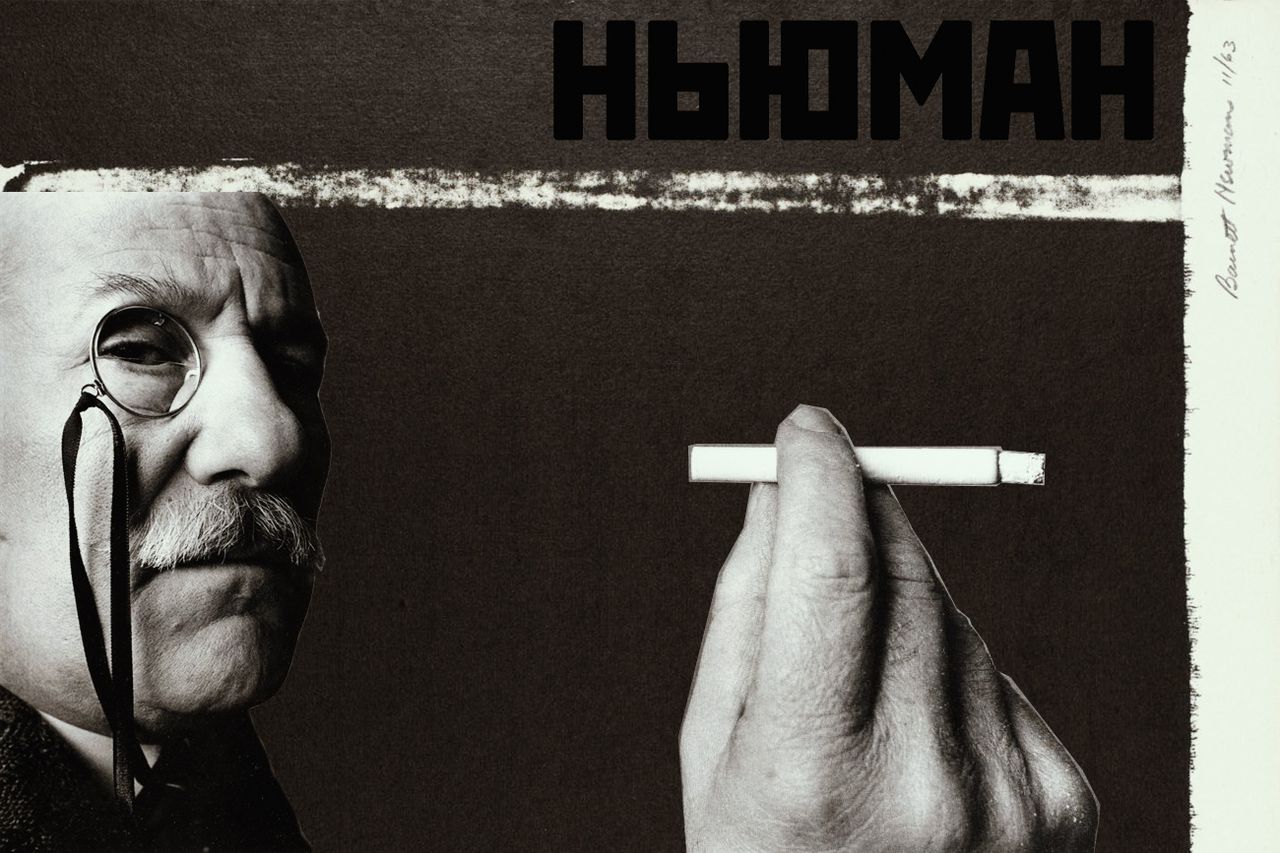

Барнетт Ньюман — американский художник, философ и публицист, вошедший вместе с Марком Ротко в число самых известных и влиятельных представителей американского экспрессионизма. Путь Ньюмана к славе оказался трудным и очень долгим: когда он провёл свою первую выставку, ему было уже за сорок лет — и критики её разнесли. Художник уничтожил все свои ранние работы, сделанные за сорок лет, и сосредоточился на стиле, который впоследствии стал прародителем минимализма: большие холсты плоского цвета прорезались тонкими линиями, которые Ньюман называл словом «zip» — что-то вроде застёжки-молнии, которая может раскрыть полотно цвета и впустить зрителя в ничто, стоящее за картиной. Почти десять лет он работал в совершенной изоляции. Признание пришло к нему в шестьдесят лет, а те сто двадцать работ, которые он сделал, стали классикой экспрессионизма. В этом эссе Барнетт Ньюман критикует науку, утверждая, что творчество — не только высшее, но первичное состояние человеческого сознания. Важно понимать, что здесь наука понимается не строго: это слово — скорее метафора специфического метода мышления, построенного на анализе, но не имеющего цели и смысла — в отличие от творчества. Это эссе лучше читать как поэзию, постаравшись ухватить центральный образ: первый человек был художником.

Не так давно учёные откопали очередную метафору. Из зубов китайского дракона, аккуратно сложенных на полках аптек Шанхая, а ранее на протяжении полумиллиона лет покоившихся глубоко под землёй на острове Ява, они воссоздали Meganthropus palaeojavanicus — гиганта, который, по словам палеонтологов, был нашим далёким предком. Для некоторых он действительно стал более реальным, чем циклопы и великан-людоед из сказки про Джека и бобовое дерево. Те, кто не верят в творение поэта и отвергают детскую сказку, теперь убеждены в истинности новой находки возрастом пятьсот тысяч лет. Стоит ли нам, художникам, спорить с теми, кому необходимы научные доказательства, чтобы поверить в поэзию? Или лучше позволить им наслаждаться их фантазией, спрятанной в земле и выраженной рядком зубов? Ведь для них правда наконец стала истиной.

Всё же мы должны спорить, ведь одним из последствий этой палеонтологической находки стала попытка заявить права на творение поэта — утверждение, что гиганта впервые открыл не поэт, а учёный. Поэту в этом случае недостаточно высокомерно рассуждать о своей роли и повторять, что его работа заключается не в обнаружении фактов, а в придании им специфической формы. Такая позиция, какой бы неопровержимой она ни была, тем не менее отделяет художника от всех остальных, ставит его роль в противоречие с ролью других людей. Следовательно, спор должен подразумевать критику палеонтологии и переоценку науки в целом.

За последние шестьдесят лет мы увидели массовое вторжение науки в области культуры, истории, философии, психологии, экономики, политики и эстетики в амбициозной попытке предъявить претензии нематериальному миру. В чём причина? Не в страхе ли, что её материалистическая интерпретация физических явлений, её ограниченность сферой физики и химии будут означать для науки незначительное положение в истории, если в разрешении метафизических вопросов физическому миру выпадет лишь очень малая роль? Не привело ли науку её стремление доминировать во всех сферах мысли к использованию политических методов? Отвергнув метафизическое, она обеспечила себе чувство уверенности в правильности собственной деятельности.

Как государства и церкви, наука вынуждена была прибегнуть к агрессивному завоеванию для обеспечения защиты своей области физики.

Власть науки над умами современных людей была достигнута простой тактикой пренебрежения изначальным и главным научным вопросом: что это? Когда было обнаружено, что использовать этот вопрос в качестве руководства для исследования было утопией, учёные переключились на использование любых других вопросов. Сделать это было нетрудно, ведь учёные могли эксплуатировать то влияние, которое математика как романтический символ чистоты и совершенства оказывала на умы людей. Почтение к научному методу настолько сильно, что превратилось в новую теологию. А ритм научной ритуалистической логики, её отождествление истины с доказательством настолько совершенны, что перевесили былой экстаз научного поиска.

Существует разница между методом и исследованием. Научное исследование с самого начала ставило один-единственный вопрос: что это? Что такое радуга, что такое атом, что такое звезда? Силясь найти ответ на этот вопрос, наука выстроила целую систему мысли, которая имеет свою собственную истинность, потому что данный вопрос служит основой для получения описательного знания и делает возможным синтез исследования (постоянного повторения вопроса «что это?») и его инструмента (математики или логики) для нахождения ответа. Научный метод как таковой, с другой стороны, лишён этого основного вопроса. Он может подменять данный вопрос любым другим или вовсе функционировать без него.

Однако выбор вопроса (то есть цели исследования) — это основа научной деятельности.

Какая разница, кем был первый человек: гигантом или пигмеем? Каким он был — вот вопрос, который бы имел значение для нас сегодня. Ведь если бы мы знали, каким был первый человек, мы смогли бы понять, чего недостаёт человеку современному. Построив сентиментальную науку вокруг вопроса «кто?» (кто был вашим прапрадедом?), палеонтология, тем не менее, не смогла избежать главного вопроса, ведь согласно символам веры научного метода, не существует и не может существовать достаточно доказательств для положительного ответа. В конце концов, палеонтология, как и прочие спекулятивные науки, вступила в область, где единственные вопросы, стоящие обсуждения, не могут быть разрешены. Мы не можем простить палеонтологии отказ от её главного научного долга, ведь она подменила научный вопрос сентиментальным. Так кем же был первый человек: охотником, ремесленником, земледельцем, рабочим, священником или политиком?

Вне всяких сомнений, первый человек был художником.

Первое самовыражение человека, равно как и его первая фантазия, были эстетическими. Речь была поэтическим зовом, а не стремлением к общению. Звуки, которые издавал примитивный человек, были криками ужаса и злости по поводу трагичности собственного положения, своего самосознания и бессилия перед пустотой. Филологи и семиотики сейчас готовы принять идею о том, что, если определить язык как способность общаться посредством знаков, будь то звуки или жесты, язык — это животная способность. Любой, кто наблюдал, как обыкновенный голубь увивается за своей самкой, понимает: ей известно, чего он хочет.

Человеческое в языке — это литература, а не общение. Первым криком человека была песня. Первым обращением к ближнему был возглас силы и смирения, а не просьба напиться. Даже животное тщетно пытается творить поэзию.

Орнитологи интерпретируют кукареканье петуха как экстатическую вспышку его силы.

Так же, как первый речевой акт человека был поэтическим, прежде чем стать утилитарным, так и идол из грязи был вылеплен раньше изобретения топора. Рука человека водила палкой по грязи в попытках нарисовать линию прежде, чем он научился метать палку, как копьё. Археологи утверждают, что лезвие топора символизировало голову идола. Оба предмета были обнаружены в одном и том же слое почвы, следовательно, они должны были относиться к одному периоду. Вероятно, это правда, что голова идола не могла быть высечена без подходящего инструмента, но это вопрос скорее ремесла, чем эпохи, поскольку идол из грязи предшествовал и каменному идолу, и топору (идол может быть сделан из грязи, но не топор).

Изображение бога, а не посуда, было первым рукотворным изделием.

Самая ранняя задокументированная история человеческих желаний доказывает, что смысл жизни не может быть найден в общественной деятельности. Изучение первой главы Книги Бытия предоставляет ключ к пониманию человеческой мечты: древний писатель не мог даже допустить мысли о том, что Адам, первый человек, был ниспослан на землю с целью быть возделывателем земли, общественным животным. Творческая интуиция автора подсказывала ему, что человек появился на свет, чтобы быть художником, и поэтому автор поместил его в Эдемском саду, у Древа познания добра и зла — высшего проявления божественного откровения. Грехопадение понималось автором и его публикой не как переход от Утопии к труду (как его толкуют социологи) или отпадение от Благодати во Грех (как убеждают нас теологи); Адам, вкусив от Древа познания, стремился обрести творческую жизнь, дабы быть как бог — «творцом миров», говоря словами Раши, — и был осуждён на тяжкий труд лишь в результате наказания ревнивого бога.

В нашей неспособности жить творческой жизнью заключено значение Грехопадения человека.

Это было отпадение от благой жизни, а не от жизни в достатке. Именно здесь современный художник стремится к более важной правде о первом человеке, чем та, на которую притязает палеонтолог, ведь именно на долю поэта и художника выпадает роль первого человека — и именно они пытаются достичь его творческого состояния. Чем объяснить это, на первый взгляд, безумное побуждение человека стать художником или поэтом, если не восстанием против Грехопадения и намерением вновь обрести состояние Адама в Эдемском Саду? Ибо художники — поистине первые люди.

В оригинале Ньюмана можно почитать здесь.