Осенью 2018 года Диана Садреева оказалась в подвале подросткового клуба вместе с женщиной и двумя её детьми: та сбежала от супруга, который, по её словам, много лет издевался над ней и держал в страхе всю семью. На следующий день женщина бесследно пропала, выйти на её след удалось лишь спустя три месяца.

Не только исчезновение Нади, но и другие громкие события последнего времени, такие как дело Маргариты Грачёвой, супруг которой отрубил ей кисти рук, или дело сестёр Хачатурян, убивших своего отца-абьюзера, стали поводом к исследованию темы домашнего насилия.

В течение месяца автор собирала историй людей, ставших объектами жестокости и издевательств со стороны собственных мужей, жён, матерей и близких родственников. Всего удалось собрать около тридцати сюжетов. Из них автор самиздата выбрала пять и не только записала их со слов жертв и свидетелей, но и тщательно реконструировала обстоятельства и детали травматического опыта по воспоминаниям, семейным фотографиям и сохранившимся фрагментам переписки. История побега Нади, с которой началось исследование, — первая из пяти в цикле «Крик за стеной».

Паша проснулся с острым желанием отравить своих собак: он потянулся в постели, отбросил белое одеяло на пол, встал, вышел в гостиную и почувствовал резкий запах собачьей мочи.

— Вонь, — сказал он и огляделся.

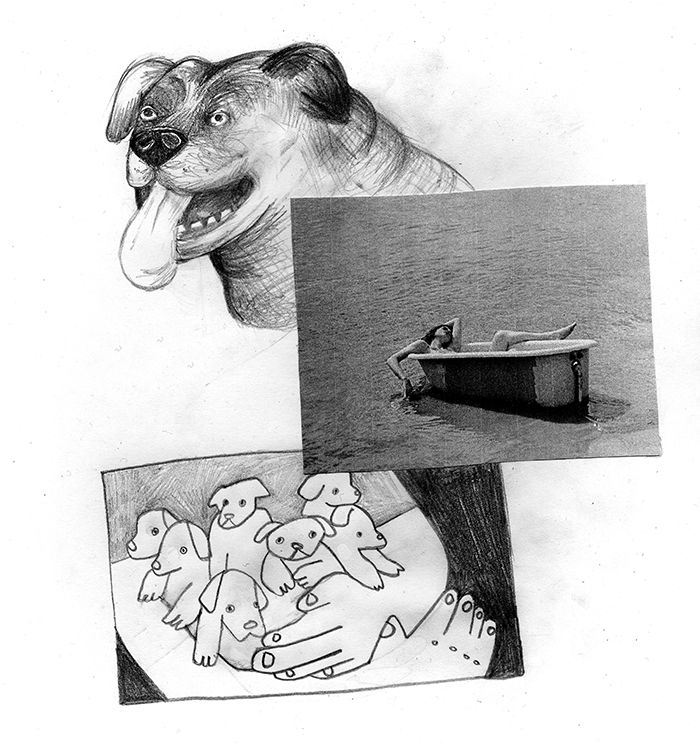

В углу маленькой комнаты, свернувшись в крендель, спала собака породы ротвейлер, по которой ползали семеро её щенят. Собаку звали Чао, ей нравилось, когда её чесали за ухом, и не нравилось, когда трогали за живот. Она громко лаяла на прохожих, особенно агрессивно реагируя на пьяниц.

— Чао! Чао, — кричали дети, — фу! К ноге!

Тогда она напрочь забывала об уличных алкашах и мчалась к детям. И всем им казалось, что, пока она бежит к ним, она улыбается.

Суки имеют такое свойство — беременеть, если их не стерилизовать. А детёныши имеют свойство превращаться в псов, если от них вовремя не избавиться.

Обычно Паша топил их сразу после рождения в красном тазу с большим швом на дне и маркировкой «50 л». Но в этот раз поздно спохватился: кутята стали щенками, облизывающими лица, кусающими друг друга и тявкающими на всё вокруг. Неприятно. Раздражает.

— Вонь, — повторил он и прошёл в ванную комнату.

Только что из душа вышла его жена, зеркало запотело, в комнате стало жарко. Он распахнул дверь, впустил холодный воздух, сдёрнул серое полотенце с гвоздя, вбитого в стену, протёр им влажное стекло и недовольно посмотрел на себя. Синие глаза стали прозрачно-голубыми, чёрные волосы посерели, шрам через всю щёку, когда-то разрезавший кожу шестнадцатилетнего подростка, теперь принадлежал сорокалетнему мужчине, исполосованного не только мятой царапиной со стянутой вокруг неё кожей, но и резкими, глубокими морщинами по всему лицу.

Паша посмотрел на себя и, не сводя глаз с отражения, начал медленно к нему приближаться, пока не упёрся лбом во влажную поверхность:

— Ааааа! — заорал он, и на крик прибежала жена.

— Что случилось? — спросила Надя и, когда увидела, что её муж не корчится от боли, стала резко пятиться назад.

— Почему в доме так воняет? — прорычал он.

Они познакомились семнадцать лет назад в одну прекрасную тёплую ночь на уличной дискотеке. Она была в белой маечке, красных круглоносых туфельках старшей сестры и горчичного цвета юбке-колокольчике. Он стоял поодаль от толпы, курил одну сигарету за другой и не сводил с неё глаз.

Летом на площади Ленина всегда было многолюдно: старики прогуливались медленным шагом по аллеям, семейные пары пили дешёвое пиво на лавочках возле фонтанов, а их пухлощёкие дети бегали туда-сюда, школьники торопились на городскую дискотеку и высматривали в толпе одноклассников и одноклассниц, ведь танцевать большими компаниями было веселее, если тайком выпить пару баллонов джин-тоника за гаражами.

Дискотека находилась прямо на берегу городского водоёма в самом центре маленького провинциального города Бугульма. Водоём, именуемый жителями болотом, выглядел довольно симпатично: здесь плавали уточки, ворковали голуби, а берега связывал выкрашенный бежевой краской мост. Место для танцев было огорожено высокой сеткой, за которую можно было пройти, отдав за вход несколько советских рублей. Напротив входа стояла большая бетонная коробка с протекающей крышей и двумя тяжёлыми железными дверьми «М» и «Ж». Эта коробка когда-то была общественным туалетом, её предназначение, несмотря на ветхость, сохранилось и по сей день. Однако, как только сумерки сгущались над городом, жители города начинали ссать снаружи — прямо на серую стену, на которой ярко-красными буквами было написано: «ЗА ЧТО УБИЛИ ДАШУ В ЕЁ 15 ЛЕТ?».

Семнадцать лет назад Паша высмотрел Надю и подошёл к ней знакомиться. Его покорили её смущение и сложенные крест-накрест тоненькие руки. Её покорила его напористость и самоуверенность.

Сейчас Наде тридцать семь, Паше сорок три, у них дочери-близняшки, двухкомнатная квартира, требующая хотя бы косметического ремонта, но на самом деле пожара, который очистил бы дотла всё — от покрытой плесенью плитки в ванной комнате, до ковра, обоссанного детьми и собаками, и детских кроватей без одной стенки: девочки уже давно выросли и последние несколько лет спали, сильно подгибая ноги.

Сейчас Надя замерла на пороге ванной комнаты, закрыв глаза и прижав к груди руки. Она пыталась вспомнить, за что полюбила этого мужчину, и не могла.

— Дети где? — обратился он к жене.

— Отвела в школу.

— Пойдём.

— Не хочу.

— Пойдём!

— Не хочу!

Он взял её за руку, отвёл на кухню, со скрипом открыл верхнюю дверку кухонного гарнитура и достал оттуда банку из-под детской смеси. Держа одной рукой Надю, другой он рассыпал гречневую крупу на пол.

— Садись.

— Не хочу.

— Садись!

— Не хочу!

Надя молча опустилась коленями на гречку.

— Встанешь, когда вскипит.

Надя замолкла. Она посмотрела на вентиль на выкрашенной синей краской батарее и потрогала торчащие из-под него волоски чёрной пакли. Каждый раз, когда это происходило, она повторяла одни и те же механические действия.

Первые пять минут не больно. А потом хочется стонать, и она научилась стонать молча. Гречка ещё более-менее, терпеть можно, но горох… Горох — это пытка.

Однажды Надя задержалась на работе, и мужу пришлось самому забирать девчонок из детского сада и укладывать их спать. Пропев одну и ту же колыбельную в десятый раз, он наконец укрыл уснувших дочек пожелтевшим одеялом, вышел из комнаты и прошёл на кухню.

В тесной кухне, прижавшись друг к другу, стояли стол, угловой диван и деревянная коричневая табуретка. Каким-то удивительным образом в этой комнатушке помещался и широкоплечий Паша. Ссутулившийся, он казался таким же маленьким, как и вся эта непрочная мебель. Паша мотнул кран и поставил чайник под слабый напор холодной воды. В замочной скважине скрипнул ключ, дверь тихо отворилась и, бесшумно ступая на дверной коврик, в дом зашла Надя.

— Дети спят? — спросила она, но, увидев мужа, сразу осеклась.

Она прочла в его глазах то, что уже видела много раз, когда они занимались сексом. Он чуть скалил зубы, сжимал одной рукой её шею или опирался на лицо, и тогда её щека под его ладонью расползалась как глина, ей казалось, что челюсть вот-вот хрустнет под тяжестью его большого мужского тела.

И сейчас она встретилась с этим взглядом напрямую, не было возможности закрыть глаза и отвернуть лицо, притвориться удовлетворённой и спящей.

— Где ты была?

— Я же предупредила, что мы на работе отмечали день рождения директора. Нельзя было не задержаться.

— Ты с ним спишь?

— Конечно, нет! — она подумала, что он это не всерьёз. — Как ты можешь так говорить?

— Я вижу по твоим красным щекам, что ты сегодня была возбуждена. Хотела его? — он вплотную подошёл к ней и взял её за подбородок. — Хотела?

— Нет. Паша, ты делаешь мне больно.

— Пойдём, — сказал он фразу, которую она будет слышать практически каждый месяц, и повёл её на кухню.

Там впервые он постелил коврик, рассыпал горох и молча усадил её коленями прямо на него. Холодная вода вытекала из переполненного чайника. Паша чиркнул спичкой и поставил чайник:

— Встанешь, когда закипит.

Больно, больно, очень больно, Господи, как больно. Биться головой о батарею? Начать биться головой о батарею? Начать? Вскипел, наконец вскипел. Вскипел же!

— Можешь вставать, — сказал он, наливая кипяток в чашку, и она поднялась с колен.

Точно также его когда-то наказывала мама: рассыпала горох из красной пластиковой ёмкости на дырявую ночнушку, которая всегда лежала в углу, — напоминание о том, что маленький мальчик должен вести себя хорошо. Когда Паша вёл себя плохо, мама медленно разглаживала складки сбившейся ткани, раскладывала горошинки и провожала сына за ручку. Семилетний Паша терпеливо принимал свою участь.

Она была некрасивой, безэмоциональной, всегда казалась старой, сухой, как тонкие, костлявые ветки с опавшими по осени листьями. Не умела смеяться, не умела плакать, не умела сочувствовать и сострадать. Иногда она задавала себе вопрос, что же чувствует к своему сыну, который так неожиданно появился на сороковом году её жизни. Взглядом она выжигала дырку на его спине, и Паша чувствовал этот взгляд, задерживал дыхание, но не оборачивался. Она говорила ему: «Моя задача тебя как-нибудь вырастить, а дальше тебе придётся разбираться с жизнью самому».

Мать перестала вставать с постели на следующий день после своего семидесятилетия. Все знали, что это однажды случится — она долго болела, — и были готовы. Последние годы Надя ухаживала за ней, как за больным ребёнком: покупала продукты, из которых готовила её любимые блюда, убиралась в квартире, меняла постельное белье, купала её в ржавой ванне, куда та последнее время еле-еле забиралась сама, тёрла подмышки и намыливала редкие короткие волосы, одевала её в свежую пижаму и нажимала на кнопку телевизионного пульта. Когда старушка перестала подниматься, к обязанностям Нади добавились ежедневная смена памперсов и подмывание вялых ягодиц от испражнений.

Наде казалось, что в её жизни никогда не будет праздника, но праздник случился, когда она пришла в квартиру свекрови и обнаружила её в гостиной. Твёрдая, как бетон, она лежала на полу. Смерть заставила её подняться с дивана, свалиться на пол и замереть с тем же выражением лица, с которым она проходила всю жизнь.

Надя вышла из дома, купила девятнадцать роз, которые поставила в стеклянную синюю вазу, посмотрела ещё раз в лицо свекрови, позвонила мужу и только потом в «скорую помощь».

— Заберите, пожалуйста, труп, — сказала она.

Насилие не передаётся по наследству, кажется. А склонность к насилию передаётся?

Надя часто задавала этот вопрос, когда смотрела на своих двух белобрысых дочерей: они такие же кроткие, как она сама, худенькие, маленькие, безобидные. Не умеют себя защитить в толпе более шустрых и приспособленных к обществу детей.

Если не передаётся насилие, то передаётся ли склонность стать его жертвой?

Надя знала, что возможно и то и другое и что её дочери однажды могут взять игрушечное одеялко, рассыпать на него бусинки и уложить на них пластиковых кукол Барби. Одна из дочерей при этом может испытать ужас, а другая — наслаждение.

***

После работы Паша зашёл в аптеку и купил какие-то таблетки, которые назначают больным туберкулёзом.

— На них это действует как наркотик, — объяснил он жене и детям. — Они испытывают эйфорию, радость и счастье, потом их сердце вырубается, и они умирают, не испытывая боли.

— Откуда ты знаешь, что они не испытывают боли? — спросила дочь.

— Так говорят учёные.

— А откуда они знают?

— Проводят исследования.

— Какие?

— Неважно.

— Папа, как учёные понимают, что собакам не будет больно?

— Я же сказал, неважно!

И вот когда наступила ночь, дети залезли на подоконник, а Паша вышел с семью псинами во двор, разжал им челюсти и запихнул каждой по таблетке. Собаки начали бегать по детской площадке. Со стороны действительно казалось, что они счастливы.

Он вернулся и забрал Чао. Продолжая сидеть на подоконниках и упираясь лбами в холодное окно, дети увидели, как он разжал челюсти их любимой собаке:

— Мама! Что он делает? Не надо! Не надо!

Потом Паша зашёл в дом, лёг спать, а утром взял два холщовых мешка и вышел на улицу собирать остывшие мёртвые тела. Паша сложил их в багажник автомобиля:

— Пиздец, Чао такая тяжёлая, когда мёртвая! — крикнул он Наде, стоявшей у железной двери подъезда.

Он проехал двадцать три километра по ровному асфальту, ещё немного по бездорожью и скинул их в глубокий овраг, поросший дикой малиной и крупным шиповником.

В трёхстах метрах от этого оврага расположилось кладбище, в котором много лет назад бесшумно разложилось тело его матери.

Паша сел в машину и поехал домой. В тот самый момент, когда он тронулся с места, из подъезда, с шумом распахнув железную красную дверь, с огромными пакетами в руках выбегали трое: дрожащая Надя и её смеющиеся дочери.

***

У неё было ровно сорок минут на то, чтобы собрать вещи и найти место, где они будут прятаться. Она вытащила все авоськи, которые были, и закинула туда одежду девчонок. Пакеты заканчивались с молниеносной скоростью — скомканные платья, крошечные трусики и колготки с катышками вперемешку со школьными тетрадями и несколькими любимыми игрушками. У Нади всё, начиная от заштопанного нижнего белья и заканчивая единственным тёплым пальто, уместилось в два пакета. Закидывая бесцветные лифчики в полиэтилен, она позвонила начальнице и попросила прикрытия:

— Господи, — медным голосом произнесла та, — я всё подготовлю, беги.

Надя посмотрела на часы: через четыре минуты их точно не должно быть дома. Она опустошила все копилки, карманы мужских курток и брюк, собрала шуршащие купюры и звонкую мелочь, закинула вещи в такси и, усадив девчонок в машину, ещё раз посмотрела на порог их подъезда. Она вспомнила, когда именно внутри неё щёлкнула та самая мысль о побеге:

— Пиздец, — она вспоминала дословно, как он там говорил, — Чао такая тяжёлая, когда мёртвая!

В его словах было столько удовольствия и наслаждения, что то неоформленное, бесхребетное и вязкое нечто, с которым Надя жила много лет, превратилось в довольно понятную мысль: она жила не с несчастным, нелюбимым с детства мальчиком — она обнималась, целовалась и спала с настоящим монстром.

Надя попросила таксиста ехать настолько быстро, насколько это вообще было возможно, потому что каждый раз, когда она оглядывалась по сторонам, ей мерещился подъезжающий большой чёрный автомобиль с улыбающимся чудовищем внутри.

Водитель почувствовал напряжение и заглушил радио. Так, в полной тишине, спустя семь минут они добрались до необходимого перевалочного пункта. Он положил увесистую тёплую ладонь на её руку:

— Вам нужна помощь? — спросил он.

У Нади разболелась голова. Она вздрогнула от неожиданного прикосновения мужской ладони к её руке.

— Если вы торопитесь, — продолжил он, — я могу помочь вам донести вещи.

— Да, это… было бы… хорошо, — она задумалась, — спасибо.

Вчетвером они дошли до двери. Надя раскрыла сумочку и стала рыскать по её дну в поисках связки ключей. Она выкашляла ком, застрявший в горле, и с хрипами прошептала водителю:

— Где ключ? Где ключ?

Надя сглотнула слюну. Если ключ остался лежать на тумбе перед входной дверью, то всё кончено. Он никогда ей этого не простит, он их убьёт, найдёт куда более изощрённый способ избавиться от них, чем просто схватить за подбородок и пропихнуть горсть таблеток между зубов другим трём нестерилизованным сучкам: ей и двум его дочерям.

— Может, — ответил мужчина, — выронили в салоне?

Он положил пакеты на асфальт и сделал несколько шагов в обратную сторону.

— Мама, — сказала одна из дочерей, — ключи, — и разжала ладонь.

Надя посмотрела на руки своей дочери. Она не смогла вспомнить, в какой именно момент положила связку ключей в её ладони. Всё это время Алиса сжимала их, чтобы случайно не потерять, с такой силой, что они отпечатались на её тонкой прозрачной коже.

— Простите, — виновато прошептала Надя, открыла первую железную дверь, спустилась вниз по ступенькам и распахнула вторую.

Таксист занёс пакеты.

— Не забудьте закрыться, — сказал он. — Вы здесь точно в безопасности?

— Да, — произнесла Надя и, проводив незнакомца к выходу, оставила ключ в замочной скважине.

Она огляделась. Стены их нового жилища, подросткового клуба, которые казались ей этим утром надёжной крепостью, сейчас напоминали склеп.

Клуб находился в подвальном помещении обычной серой «хрущёвки». Помещение представляло собой длинный серый коридор, который вёл в восемь комнат: светлая студия танцев, тесная студия кройки и шитья, большой музыкальный зал, пахнущая краской и деревом мастерская и кабинет директора. Ещё одна комната была отдана под кухню, другой закуток представлял собой дворницкую, и был также общий туалет с двумя неработающими кабинками, зато с дыркой в полу.

Раньше Надя чувствовала себя здесь как дома: последние пять лет она трудилась музыкальным работником, ставила детские номера, обучала игре на пианино, репетировала концерты, — но сегодня внутри любимого бетонного коридора ей было не по себе. Она представляла, как вместе с дочками они перебегают из комнаты в комнату и пытаются убежать из замкнутого пространства. Почему-то ей казалось, что он непременно придёт сюда с оружием в руках. Но, успокаивала она себя, так даже хорошо: быстрая смерть лучше медленных издевательств.

В музыкальном зале, украшенном в преддверии скорого праздника, появился большой матрац. На нём лежала стопка постельного белья, несколько подушек, а около матраца — коробка, поверх которой была записка:

«Положила всё, что было дома. Приду сегодня в 12. Береги себя. Если что, звони с городского. Надюш, всё будет хорошо».

— Всё будет хорошо, — сказала она, повернувшись к дочкам, и посмотрела на экран мобильного телефона: 7:41. Он дома.

***

Впервые за последние три часа молодая женщина перестала прислушиваться к шумам, раздающимся вокруг: заскрипел гравий под колёсами автомобиля, кто-то громко харкнул около подъезда и трижды кашлянул, кто-то топнул ногой, будто предупреждая, что сейчас зайдёт внутрь — каждый раз она думала, что это он, и каждый раз ошибалась.

Ожидание было мучительным: пока она пыталась не обращать внимания на навязчивые звуки, девочки играли друг с другом и бегали по коридору.

«Выглядят свободными», — думала Надя, наблюдая, как они носятся по её музыкальному залу.

Сама она пряталась за круглым кухонным столиком. Стол был накрыт кружевной скатертью, на нём стояло шесть чашек с отколотыми краями и шесть столовых тарелок. Эту посуду, которая хранилась годами и которую жалко было выбрасывать, преподаватели подросткового клуба принесли с собой. Надина — белая с вишенкой и волнистой поверхностью. Надя осмотрелась: знакомые стол, стулья, маленький холодильник, микроволновка, белая раковина, длинная шея крана, из которого всегда текла только холодная вода, на раковине всё та же затёртая губка и обрубленный кусок хозяйственного мыла, а на стене — большое треснутое зеркало, которое они с подругами приволокли с соседней мусорки.

Маленькие окна подросткового клуба были расположены на уровне земли. Надя сидела за столом и вдруг увидела знакомые ботинки: из грубой кожи, с оттопыренным чёрным язычком, блестящими люверсами и серыми потрёпанными шнурками. Надя встала на стол, чтобы разглядеть обувь поближе. Ноги потоптались на месте, потом исчезли.

Из угла оконной рамы медленно выползла маленькая чёрная муха. В конце октября мухи очень ленивы и готовятся отойти ко сну. Надя задела её пальцем — та остановилась в ожидании. Тогда женщина слегла надавила на муху, потом чуть сильнее, потом ещё, пока панцирь не хрустнул под пальцем и кремовые внутренности насекомого не вытекли наружу. Надя почувствовала приступ тошноты. Успела слезть со стола, но до раковины не добежала, упала на колени и согнулась всем телом: рвотные позывы жгли живот и горло.

— Давай подержу волосы, — услышала Надя позади себя знакомый голос, развернулась со свисающей изо рта слюной и неаккуратно опёрлась рукой на рвотные массы.

— Это ты, — протянула она еле слышно и, наконец, заплакала.

Директор подросткового клуба, которую все называли «Гульнара-апа», присела рядом с Надей, собрала ей волосы в хвост, вытерла накрахмаленным белым полотенцем слизь с уголков рта, потом испачканные белые руки и помогла подняться с колен.

— Ты как? — спросила она.

— Не знаю, мне очень страшно. Нам нужно уехать куда-нибудь подальше.

— Он приходил?

— Нет.

— Странно. Звонил?

— Нет. А тебе?

— Нет.

Женщины замолчали. Каждая подумала об одном и том же, только Надя произнесла это вслух:

— Он нас убьёт.

— Господи, ты что? Нет, конечно. Расскажи, что произошло.

И Надя стала говорить.

Вначале сумбурно: о собаках, которых он убил, о том, как дети наблюдали за убийством, о том, как страшно ей было с ним жить последние годы, и о том, что её муж, который всем казался просто необщительным человеком, на самом деле обыкновенный монстр.

— Как давно это началось? — спросила Гульнара.

— С самого начала наших отношений…. Он всегда был агрессивным, мнительным, обидчивым, ревнивым. Но самый ужас начался после того, как умерла его мама… Больше десяти лет.

— Десять лет?

— Получается, что да. Иногда каждый месяц, иногда чуть реже, иногда каждую неделю — в зависимости от провинности.

— А дети? Надя, а девочки?

— Нет, он их не трогал. По крайней мере пока. Но после того, понимаешь, вот после этой истории с собаками, я вдруг поняла, что он в любой момент может перейти и на них. Я не хочу, чтобы он взял их и...

— Тише, тише. Мы этого не допустим, мы что-нибудь обязательно придумаем. Я обсужу это с мужем.

Семья Гульнары казалась идеальной: заботливый, уравновешенный супруг, который приходил с цветами по поводу и без, был приветлив с каждой из её подруг и внимателен к каждому из её капризов; совершеннолетний сын ни разу не был замечен хотя бы за одним сомнительным занятием. Они собирались каждую субботу за семейным обедом, ради которого Гульнара надевала фартук, доставала праздничную посуду и готовила первое, второе, третье и десерт из кулинарной книги её бабушки. На стол подавались традиционные татарские блюда: наваристый суп бешбармак, пирог с мясом гуся, от жира которого промокало всё тесто, лепёшки с картофелем и десерт из мёда. Они ценили время, проведённое вместе, и людей, оказавшихся рядом за одним столом. Каждый человек, вошедший в их дом, становился другом, а каждый друг — членом семьи.

Надя с благодарностью посмотрела на подругу: впервые за много лет она выговорилась.

— Спасибо.

— Может, — предложила Гульнара, — стоит позвонить ему первой? Объяснить по-человечески и мирно разойтись?

— Гуля, — Надя подошла к начальнице и склонилась над её ухом, — ты, видимо, ещё не поняла, — перешла на шёпот, — тааааам — нет человека.

ДЕВОЧКАМ НАДО МЕНЬШЕ ПРЫГАТЬ ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ

Мужчина может искромсать судьбу женщины, которую он желает жадно, как животное. Однажды ночью Паша рассказал Наде о том, как именно он впервые почувствовал в себе позыв к физическому насилию.

Паше было четырнадцать-пятнадцать лет, когда он подумал, что мужчина и женщина от природы наделены разной властью: власть женщины — это чистая похоть, с тоненькими ножками, узкой талией, соблазнительной белой кожей; власть мужчины — брутальная сила, волосатое выносливое тело и кадык на шее.

Будучи подростком, он сидел в своей комнате и заворожённо смотрел на юбки соседских девочек, которые взлетали вверх с каждым прыжком на скакалке: подолы легко поднимались вверх, легко опускались вниз, потом опять вверх, потом опять вниз. В какой-то момент подглядывать за тринадцатилетними школьницами ему стало интереснее, чем заниматься спортом и распивать алкоголь с друзьями. Вначале это казалось ему безобидным занятием, потом довольно волнительным и только позже — очень опасным.

— Вот ведь, — говорил он Наде, — я понимал, что к ним можно было подойти в любой момент за какими-нибудь гаражами и взять их без разрешения. Я понимал, что я большой, а они такие маленькие. Я сильный, а они намного слабее.

Он смотрел, как они смеются, и искренне улыбался вместе с ними, сидя на узком белом подоконнике маленькой комнаты в доме на улице Красноармейской.

Здесь много десятилетий стояли толстые липы с намасленными, ярко-зелёными весенними листьями. Летом белый пух застилал весь асфальт и детские площадки, влетал в окна домов, забивался в чердачные окна, вызывал у Паши аллергию и заставлял его, задыхающегося кашлем, соплями и слезами, пол-лета проводить дома.

Возможно, к Паше никогда бы не пришли эти мысли в голову, если бы в это время он пинал мяч во дворах, зарабатывал первые деньги на стройках и разглядывал колени реальных девушек, а не прыгающих по липовой вате малолетних девчонок.

— Я думал, что запросто смог бы их изнасиловать, — сказал он это вслух и тут же замолкнул, заметив реакцию Нади. — Это была просто мысль, но она меня интриговала.

В такие моменты, откровенничал Паша с женой, он резко осекался и запрещал себе продолжать: плохой Паша, мерзкий Паша, злой Паша, так нельзя, Паша, у тебя проблемы.

Поэтому Паша только смотрел: ему страшно было причинить настоящую боль, ему страшно было ощутить себя насильником по-настоящему, а не так, прикидываясь, дурачась, забавляясь по ночам.

— Подростковые фантазии, — думал он, — скоро пройдёт.

Но фантазии никуда не уходили, приобретали другие формы, менялись лица, места, появлялись другие идеи. Паша жил с ними на протяжении всей своей жизни. Облегчение почувствовал, когда умерла его мама и когда спустя несколько месяцев он впервые поставил свою жену коленями на горох. Он наконец расслабился, словно то, что давно было неупокоено, вдруг нашло выход: тело перестало чесаться изнутри, в голове перестали звучать голоса.

МЫ ВСЕ ОДНАЖДЫ СБЕЖИМ

Гуля уехала на работу к своему супругу, чтобы тот «помог найти выход», а мы с Надей и её детьми сидели за столом и разговаривали.

Надя говорила, говорила и говорила. А я всё сидела и слушала, как она рассказывает об их знакомстве, семейной жизни, смерти свекрови, его откровениях, привычках и своих страхах. Она показывала фотографии их неуютной квартиры, их обманчивых улыбок, его лица со шрамом и громадных рук.

— Мне нужно уехать, я должна уехать, — повторяла она, — это мой единственный способ спасти жизнь девочек.

— Нужно обязательно сообщить в полицию, — предложила я.

Но Надя была уверена в том, что ожидание и полиция не лучшее решение: тот ужас, который охватывал её при мысли встретиться с ним лицом к лицу, вызывал у неё панику и лишал способности остановиться, чтобы спокойно подумать.

Ей казалось, что, если она уедет в любую тихую местность, в какой-нибудь тысяче километрах от Бугульмы, он её не найдёт и там она сможет начать жизнь заново.

Мы долго и подробно разговаривали о событиях этого дня и о воспоминаниях, которыми когда-то делился её муж. Чем больше она говорила, тем суше становилось у меня во рту и тем сильнее мне хотелось вернуться домой.

Но вместо дома мы сидели в подвале за деревянным столом с тонкими ножками и красивой кружевной скатертью. В одной из комнат ещё слышен был запах утренней рвоты. Надя сложила в одну большую кучу все деньги, которые успела собрать.

— Раньше было по-другому. Раньше мы с сестрой думали, что у нас будут совершенно другие жизни.

— А где твоя сестра сейчас? Может, ты поживёшь с ней?

— Ни мамы, ни сестры — никого не осталось. Только дети.

Мы замолчали.

— Мама, — в комнату зашли девочки, один в один похожие на Надю, — мы ушли от папы?

— Да.

— Почему?

— Ваш папа меня обидел и может обидеть вас.

— Сильно обидел?

— Сильно.

— Ты его больше не любишь?

— Нет, больше не люблю.

Девочки задумались.

— А где мы теперь будем жить?

— В другом городе.

— А как же школа?

— Поменяем школу и найдём намного лучше.

— Почему нельзя остаться здесь?

Надя попыталась объяснить:

— Понимаете… нам здесь будет плохо, — сказала и заплакала.

Девочки растерялись:

— Мама, не плачь, пожалуйста, не плачь.

Дети любят плакать: от синяка на коленке, от плохой оценки, от грубого слова, — но не любят, когда плачут их мамы.

Она сделала глубокий вдох, глубокий выдох, поцеловала девчонок.

— Обнимите меня, — сказала она. — Я сейчас договорю с тётей, — она посмотрела на меня, — а потом мы ляжем и почитаем сказки. Мне кажется, можно немножко отдохнуть. Да?

— Мы будем лежать тихонечко, чтобы не мешать.

— Знаете, если вы хотите шуметь, то шумите, больше незачем играть тихо. Делайте, что вы хотите.

***

«Нас ограбили или от нас сбежали? Я найду твоих тупых подруг, я приду к тебе на работу и придушу тебя. Маленькая тупая сука. Ничего, ничего, это ничего. Я придумаю такое, что тебе и не снилось», — Надя прочитала сообщение, и нам обеим стало страшно.

Она ещё раз бросилась пересчитывать деньги: у неё скопилась сумма, в общей сложности, в тридцать тысяч рублей.

— Этой суммы хватит на билет до Москвы? — спросила она меня.

Я кивнула.

— Хорошо, — ответила она, — спасибо.

Я отдала ей лист с контактами фондов, помогающих женщинам в сложных жизненных ситуациях. Надя недоверчиво взяла его в руки:

— Не думаю, что они смогут мне помочь.

Сообщения от мужа стали сыпаться один за другим, и с каждым новым сигналом на её телефоне мне хотелось сбежать отсюда поскорее. Я трусливо думала о том, что не хочу умирать сегодня в компании незнакомых людей.

«Передавай дочкам привет».

«Я сегодня танцевал. Вернись домой, пока не стало хуже».

«Сука, сука, тупая сука».

«Найду каждую твою сучку, которая только осмелится тебя прятать».

«Прибрался дома, вытер пыль, пью чай, соскучился».

«Что, разонравилось?»

«Я скоро буду. Ждёшь?»

Мы сидели на кухне, когда пришла Гуля:

— Это тебе. На первое время хватит, — и протянула Наде небольшую пачку денег.

Надя неловко отвернулась от нас и пересчитала количество купюр.

— Спасибо, — сказала она, — спасибо, я всё верну, — и заплакала. — Теперь главное — сбежать раньше, чем он нас найдёт.

***

Надя вылезла из попутки, держа за руки обеих дочерей: по указателю до деревни оставалось всего шесть километров. Там жили дальние родственники её мамы, которых, возможно, уже не было в живых, но Наде больше некуда было идти.

Она не помнила ни номера дома, ни улицы — ничего, кроме ярко-жёлтых наличников. Она шла наугад сквозь тонкий утренний туман, двигаясь практически наощупь. Интуиция и страх не подвели: за полтора часа они добрели до деревни и ещё через несколько минут нашли домик со знакомыми окнами.

Там никто её, конечно, не узнал, но ей поверили на слово: вместо молодой родственницы в этом доме теперь жила заметно постаревшая бабка, которая сразу достала альбом с фотографиями и ткнула в одну из фотокарточек пальцем:

— Мамка твоя, — обратилась она к Наде, — ты и сестричка, не помню, как звать.

Надя посмотрела на пожелтевшее фото и на дом, заставленный цветами в пластмассовых горшках. В Бугульме у неё осталось многое: подруги и ученики, фотографии, одежда и чугунный чайник на плите. Зато в этой маленькой деревне было то, чего ей так не хватало в родном доме: память о людях, которых уже нет, и время на то, чтобы перевести дыхание и подготовиться к очередному побегу в счастливую жизнь.