По данным открытых источников, в России примерно 798 тысяч военнослужащих, большая часть из них дислоцируется в российских военных частях, и одна четверть от общего количества служит за рубежом. Практически каждый из них начинает службу вдали от дома, а военная карьера подразумевает частые и продолжительные отъезды. В рамках совместного исследования «Что такое дом?» самиздата «Батенька, да вы трансформер» и ПИК журналист Диана Садреева поговорила с тремя военными о том, где они чувствуют себя как дома, если большую часть своей жизни им приходится проводить в командировках, военных городках или местах боевых действий. Подполковник, медсестра и разведчик специального назначения рассказали о том, каково жить в общагах, переделанных из бывших казарм, как отмечать праздники в одиночестве и можно ли, держа в руках банку тушёнки из армейского пайка вместо ведра карамельного попкорна, научиться смотреть на взрывы боевых машин, как на замедленные кадры из фильмов.

Людмила Матвеева, военный врач

10 лет службы

4 города

1 война

— Из стен медицинского училища я выхожу с дипломом фельдшера и направлением в гинекологическое отделение больницы ЗИЛа (Городская клиническая больница имени В. М. Буянова). То, что гинекология не моё, понимаю практически сразу: у меня нет желания сидеть в кабинете и выписывать направления на анализы. Мне кажется, что для меня, в мои двадцать лет, это слишком незначительно и что карьера военного медика гораздо перспективнее, интереснее, сложнее. Поэтому я пишу в районный военкомат рапорт с просьбой принять меня в качестве фельдшера на военную службу — и меня отправляют в Таманскую мотострелковую дивизию. Упаковываю вещи и прибываю в гарнизонный госпиталь, в котором ассистирую офицерам-медикам.

Людмиле тридцать девять лет. У неё короткие светлые волосы, миниатюрное телосложение и голубые глаза с прозеленью. В двадцать лет у неё ещё ярко-рыжие длинные волосы до пояса — она обрежет их перед тем, как отправиться в Чечню:

— Наш полк получает приказ в полном составе отправиться на боевые действия. С одной стороны, страшно. Помню, как плачет мама, провожая меня в путь. Но с другой — отправляют не только меня, а пять человек, у них дети, мужья, семьи. А я у себя только одна, трусливо не ехать, когда едет вся команда, у которой намного больше того, что можно потерять.

На войне работа не утихает, раненые поступают ежеминутно, ежедневно кто-то умирает; нет времени отвлекаться, нет времени думать, нет времени спать. На войне перестаёшь существовать для себя — все мысли только о том, чтобы сегодня все вернулись живыми.

Однажды Людмиле дают отпуск, и в отъезде она узнает о гибели их офицера. С тех пор принимает решение: не уезжать, пока не уедет домой вся рота.

— Спустя два года, во время рейда инженерно-сапёрной разведки, нас подрывают, я получаю травму позвоночника, и начинается тур по госпиталям: Ханкала, Ростов-на-Дону, подмосковные Химки. Меня ставят на ноги, и я возвращаюсь к службе — правда, уже не в горячие точки. Я отрезаю себя от тех воспоминаний, ни с кем не поддерживаю отношений, я не знаю, кто, как и чем живёт и жив ли вообще.

Люда рассказывает, что прошедшие первую и вторую Чеченскую были забыты обществом: никто не занимался их реабилитацией, не было специалистов на территории военных действий, которые должны были помогать на месте и сопровождать их после окончания службы.

— Это не обычная физическая травма, которую можно перевязать бинтом, а психологическая, и её невозможно излечить без помощи специалиста, потому что после выхода на гражданку многие не справляются: кто-то выражает свою боль в виде агрессии, кто-то в виде депрессии, кто-то заглушает её алкоголем и другими видами наркотической зависимости. Дом для тех, кто проходит войну, — это плечо его сослуживца, — говорит она и, немного задумавшись, продолжает: — Есть какая-то романтизация профессии военного медика: у всех в головах образ бегущей под пулями женщины со сбившейся прядкой волос и полоской грязи на щеке. Вначале страшно, иногда впадаешь в ступор, особенно когда привозят в госпиталь человека без рук и без ног, но помогает вовремя брошенная фраза военного хирурга, и остаётся только сделать максимум (и сделать быстро) для того, чтобы это тело ожило и снова превратилось в человека. Хорошо выводит из ступора, когда слышишь позади себя:

— Живой? — и потом с облегчением: — Живой, зараза.

Да, вначале страшно, а потом привыкаешь и перестаёшь бояться смерти. Ко всему привыкаешь.

После госпиталя Людмилу ждёт назначение в город Кизнер, который находится в Удмуртии, за тысячу километров от Москвы. Это маленький посёлок с невысокими деревянными домиками, выстроенными вокруг воинской части: здесь восемнадцатилетние бритоголовые юнцы чистят картошку, сталкиваются с дедовщиной и разбивают друг о друга стулья, когда получают последние письма от девушек, которые их не дождались:

— Они совсем дети в сравнении с ребятами такого же возраста, оказавшимися в Чечне: те взрослеют раньше, чем это нужно. После Кизнера я уезжаю на Дальний Восток, а это уже девять тысяч километров. Я довольно чётко ощущаю, что пока болтаюсь по стране в поиске своего места, мой дом находится там, где живёт моя мама. Когда наступает день рождения, становится одиноко без людей, которые, по идее, должны быть рядом. Не могу сказать, что праздники даются мне невыносимо сложно, но в этот момент всегда хочется собственного жилья, семьи, ребёнка, а не казармы или съёмной квартиры с безликой казённой мебелью и одинаковыми обоями на стенах. Но каждый раз это просто какие-то вспышки грусти, которые быстро появляются и быстро гаснут. Я понимаю, что несу свой долг и мне нужно нести его до конца, без поблажек и скидок на то, что я женщина и мне нужны какие-то особые условия.

Во время командировок у меня всегда возникает ощущение, что я вернусь домой, что не в этом году, но в следующем я обязательно вернусь домой и снова буду гулять по Чистым прудам, а пока единственное, что мне остаётся, — уверять себя в том, что хорошо там, где мы есть.

Игорь Голиков, подполковник

25 лет службы

7 городов

В стопке чёрно-белых снимков лежат две фотографии, распечатанные в белорусских фотоателье. С одной из них смотрит пятнадцатилетний Игорь: руки в карманах, взгляд открытый, из-под фуражки торчит кудрявая чёлка. С другой — его папа, которому тоже пятнадцать: у него плотно сжатые губы, нахмуренный взгляд, коротко стриженные волосы и тоненькие подростковые усики. Фотографии сделаны с разницей в двадцать лет: это был день присяги и начало жизни в стенах Суворовского училища.

— Если бы тридцать лет назад мне сказали о том, что я стану военным, я бы покрутил пальцем у своего кучерявого виска. Пять поколений нашего рода по мужской линии на протяжении нескольких столетий отдавали долг родине; я прекрасно помнил, как семья жила в состоянии постоянных военных тревог. Но судьба распорядилась иначе, — рассказывает Игорь. — Был 1991 год, мне пятнадцать, на голове копна рыжих волос, в голове — мысли о том, где можно будет подзаработать предстоящим летом, чтобы скопить денег на карманные расходы. Неожиданно мой товарищ изъявляет желание поступить в Суворовское училище, и я еду с ним за компанию. Мы покупаем билеты, подаём документы в Тверское военное, поступаем, возвращаемся, пакуем вещи, уезжаем из родного дома и становимся курсантами.

Пока мама каждую неделю пишет сыну письма, он протестует против воинского порядка и необходимости подчиняться.

— Воинская служба сильно бьёт по самолюбию: ты не хочешь подчиняться, прежде всего младшим офицерам — ребятам практически такого же возраста, как ты сам, которые ещё вчера были на твоём месте. Но потом просыпаешься ровно в то время, которое прописано в распорядке дня, и c этого момента перестаёшь воспринимать службу как нечто чужеродное: автоматически становишься с ней единым организмом. С тех пор, марш за маршем, время начинает идти быстро, и наступает выпускной, день, когда из подростка с ветром в голове и с юношескими амбициями ты официально становишься военным.

Ко времени выпускного Советский Союз прекращает своё существование. Вчерашним выпускникам Суворовского предлагают либо оставаться на месте и ждать назначения, либо уехать к себе и продолжить обучение на родине. В звании офицера Игорь уезжает обратно в Белоруссию и поступает в Минскую военную академию.

— Сложно тогда было представить, что за двадцать пять лет я поменяю семь городов и съезжу более чем в полсотни командировок: в рюкзаке всегда будет лежать «мыльно-рыльный набор», пена для бритья, зубная щётка, паста, полотенце, сменное бельё, обувь и спальный мешок. По первому звонку научусь собирать вещи и ехать туда, куда меня отправят.

Для военного вся страна и в принципе вся его жизнь, — говорит Игорь, — это сеть похожих друг на друга военных городков: несколько типовых пятиэтажек, выстроенных вблизи воинских частей, да и только.

Каждый человек — очень адаптивное существо, он может привыкнуть к любому месту и к любым условиям. Физический дискомфорт вообще не считается за проблему: душ можно соорудить из любого ведра с водой. Самая большая сложность — находиться рядом с очень разными людьми, хотя и это перестаёт быть проблемой, когда привыкаешь вовремя отдавать приказ.

Есть, конечно, те, кого армия ломает изнутри, но здесь проблема не в армии: люди приходят не из космоса, а из общества, поэтому не стоит предъявлять к ней претензий. Армия — это даже не школа жизни и не проверка на прочность: это всего-навсего один из институтов государства.

Мы строим дома. В Москве, Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Калуге, Ярославле, Новороссийске и Ростове. И мы точно знаем, что дом — это не бетон и арматура, не квадратные метры и ламинат, даже не ключи, не бабушкин сервиз и не фикус на окне.

И мы хотим — через истории, собранные для нас «Батенькой» — узнать, что же такое дом на самом деле.

Поисковик выдаёт 2 780 000 ссылок по запросу «Стать женой офицера»: для многих женщин военная форма является гарантом стабильного будущего. Игорь уверяет меня в том, что быть женой военного — очень сложно, семейная жизнь зачастую оборачивается продолжительным одиночеством и вынужденной самостоятельностью.

— Минск, Тверь, Борисов, Мулино, Москва, Уссурийск, Улан-Удэ, — перечисляет Игорь города, в которые он переезжал вместе с семьёй. — Комнаты, переделанные из бывших казарм, плесень на стенах, отсутствие холодной и горячей воды в квартирах, туалет на улице, то тайга, то высокая влажность, то жаркие пустыни, то огромные сороконожки, то шуршащие под ухом гусеницы. Домашняя жизнь состоит из общаг, съёмных квартир, очередей на склад за казённой мебелью, уюта, создаваемого из коробок и ящиков.

Тебя как папы и как мужа никогда нет рядом. У меня пять детей, их воспитание, их здоровье, их обучение — всё лежит на плечах супруги. На мне лишь одна задача — вернуться домой. Ну и, — снова смеётся Игорь, — перетащить вещи в очередную квартиру.

Сегодня Игорь выглядит не так, как на чёрно-белой фотографии 1991 года: у военного пенсионера густая рыжая борода, сеть глубоких морщин на лбу и прямоугольные очки в чёрной оправе. В мае 2018-го подполковник Игорь Голиков вышел на пенсию и теперь имеет полную свободу действий:

— После увольнения я просто хорошенько выспался, а потом сел в машину, проехал полстраны и впервые за двенадцать лет вернулся в родной Борисов. Не могу сказать наверняка, насколько сильно на меня повлияла воинская служба, но если говорить о том, способна ли армия сделать мальчика мужчиной, то меня военная служба сделала туристом — человеком, для которого не важно, где дом, если в кармане всегда хранится фотокарточка любимой женщины.

Михаил Костриков

10 лет службы

2 войны

количество разведывательных командировок — засекречено

Слева на фотографии темноволосый черноглазый мужчина в военной форме, справа — крыло самолёта и небо. Снимок порван аккурат по мужскому силуэту.

— Я просто отсканировал две разные фотографии, — рассказывает Игорь. — Раньше около меня стояла чеченка… Возле села Шуани был рынок, на котором мы покупали что-то, если проезжали мимо. И как-то раз, под Новый год, нас подорвали: у этой чеченки с фотографии была своя торговая палатка, за ней стоял старый холодильник, и как раз под него заложили фугас. Много людей тогда погибло, не только наши, но и дочь местного муллы, например. А эта чеченка потом ко мне в госпиталь ходила, всё ходила, ходила… Чувство вины, наверное, — кто знает?

Я до сих пор вспоминаю свой первый день: чтобы добраться до Чеченской войны, нас вначале сгоняют в поезд до Прохладного, загружают в машины, потом отвозят на военный аэродром в Моздок. Я выхожу на перрон к толпе русских беженцев и спрашиваю их, как сегодня обстоят дела, а они отвечают: «Зачем вы приехали? Мы только начали жить». Было странно слышать такие слова от тех, кого ты едешь защищать: мы уезжаем из наших домов, чтобы лишить дома других. Очень странно.

Игорю сорок семь лет, десять из них он менял разведывательные части заграничных и российских территорий, служил в Советской Армии, потом была служба в Польше, а 1 ноября 1999 года он ушёл на вторую волну чеченской войны, которая стала последней в его военной карьере.

— В течение трёх лет мы штурмовали один населённый пункт за другим: с ингушской границы до Дагестана, потом по горам в аргунское ущелье, потом на границе с Грузией. Мы нигде не задерживались надолго, жили в палатках и обогревались буржуйками. Три года жили в тех условиях, когда просто физически не могло быть никакого дома: были только ребята, которые каждый день становились всё ближе и которых с каждым днём становилось всё меньше. Помню, когда появилось чувство чего-то знакомого: мы взяли Итум-Кале (аргунское ущелье на границе с Грузией), в составе десяти человек поселились в доме, который стоял на отвесной горе, а вела к нему всего одна узенькая дорожка. В общем, в этой крепости можно было вечно сидеть. И вот мы заходим, а там погреб, набитый картошкой. В стойло нагнали баранов, коров. Стояла банька. Утром проснулся: двухэтажный дом, девочки наши, медички, что-то шаманили на кухне, баней пахло — так хорошо, и только пулемёты, выглядывающие из окон, всю эту картину портили.

Игорь наотрез отказывается говорить о своей семье — есть ли жена, дети, живы ли родители:

— Войну я протопал с маленькой серебряной иконкой Георгия Победоносца, которую мне подарила сестра. У каждого из нас что-то такое было с собой: крест, икона, фотография. И конечно письма, которые приходили с задержкой в два-три месяца, — невозможно описать, что вообще может быть важнее на войне, чем письмо из дому. Мы ждали их отовсюду с любым человеком, который просто проезжает мимо. Несколько писем с гражданки, например, в госпиталь мне привёз Саша Сладков (российский военный журналист. — Прим. авт.)... Очень я его тогда ждал.

Неожиданно он перестаёт отвечать на вопросы и продолжительно молчит. Потом продолжает:

— На гражданку я возвращаюсь с ощущением, будто лишаюсь чего-то очень важного. После войны у меня уже никогда не будет дома: ощущение, что вот эта жизнь, которая происходит со мной сейчас, что она ненастоящая, и что здесь совершенно другие ценности, и что все люди чужие. Я вернулся в Москву другим человеком и сейчас живу, словно в параллельном измерении, никак не могу найти себе места. Получается, что мой дом остался на войне — прежде всего там, где погибали мои ребята.

Вторые сутки мы разговариваем с Игорем поздней ночью: время два часа, он никогда не ложится спать раньше пяти — бессонницей мучается последние двадцать лет и иногда может не спать по нескольку дней:

— Я прошёл по Чечне с самого начала войны, с перерывами на госпитали и отпуска, награждён орденом Мужества «За воинскую доблесть». Есть ранения: осколочное в ногу на станице Петропавловская, огнестрельное в плечо во время штурма Грозного, в щёчную область. Была контузия — правда, по собственной глупости.

Я видел много разных людей, которые шли на войну: были идейные, были те, у кого не было выбора (срочники), или те, кто просто хотел заработать, были те, кто бежал от закона и думал, что потом сможет начать новую жизнь, а были те, кто просто выполнял приказ. Я думаю о том, чтобы уехать в Сирию, но уже не по приказу, не за родину — исключительно ради денег.

Нас всех тогда объединила война, и мы оставили на ней важные, значимые воспоминания. Многие возвращаются на места боевых сражений после их окончания, и я тоже хотел бы вернуться и вернуть себе память, а может, и то самое чувство дома, о котором ты мне говоришь, но пока так и не успел.

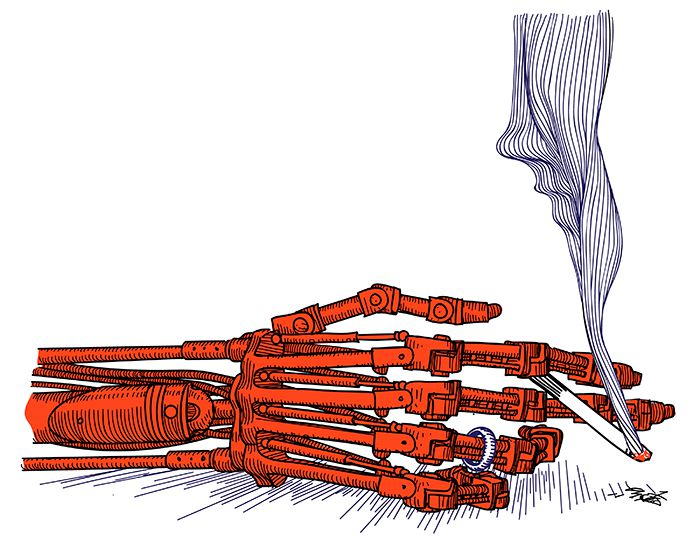

Каждый из нас быстро привыкает к тому, что его окружает. Когда стреляет самоходка, например, или гранатомёт, то на ремне есть специальные беруши: вначале человеку без них будет казаться, что у него от боли взрываются уши, но потом ими уже никто не пользуется, все привыкают. Человек без права выбора принимает всё как должное: грохот, взрывы и то, что сегодня твой дом — палатка, и в этой палатке нет цветочного горшка с фиалками и мамы с кастрюлей борща, а завтра вместо палатки вообще будет просто спальный мешок и небо над головой.

Я родился в Сибири, в маленьком посёлке, в глухой тайге, и до сих пор мечтаю вернуться туда и прожить там остаток своих дней. Мы переехали в Москву, когда мне было лет восемь-девять, и мне жаль, что у нас там, в Сибири, от нашей земли ничего не осталось. Летом вообще красота, но и зимой неплохо: есть русская баня, с мятой, веником, эвкалиптом, потом можно разбежаться и прыгнуть в сугроб. Ты, — обращается он ко мне, — когда-нибудь ела суп из русской печки? Спала на печи или сеновале?

— Нет.

— Ты шутишь? Как — нет? Я помню, — продолжает он, — тогда шла уже партизанская война, нас отправили на одну из дорожных развязок проверять местные машины. На этой развилке подложили фугас: машина подорвалась и, как спичечный коробок, кувыркнулась на башню. Меня взрыв достал в тот момент, когда я прыгал со своей БМП, и взрывной волной меня сдуло в колючник. Пока шёл бой, пришла подмога, а я сидел, смотрел на догорающие машины с банкой тушёнки в руках и думал о том, что у нас дома, в той сибирской деревне, над баней, под крышей сохли веники, и там стояли кровати, и как же хорошо там было спать. Вокруг война, а я смотрю на неё, как в кино, только вместо попкорна — тушёнка, вместо кресел — сухая жёсткая земля, вместо актёра — мой механик Костя. Я сидел и вспоминал о том, как хорошо бы сейчас отмотать назад двадцать лет своей жизни и вернуться в родную сибирскую глухомань.