В этой главе свидетель революции и становления СССР Сигизмунд Дудкевич продолжает жизнь в совхозе. Среди крестьян бушует малярия, которую они лечат собачьим калом и ритуалами на кладбищах, но в итоге решают, что главное оружие против заболевания — страх. Однако важнее всего — любовный треугольник, в который попадает наш герой. В результате сложной любовной истории он решается на радикальную смену внешности и отправляется к хирургам.

(Стилистика автора сохранена)

Серия

«Красный дневник»

В совхозе многие болели малярией, не обошла эта участь и меня. Приступы малярии мучили меня два дня, на третий я не вышел на работу. Фельдшер запретил мне купаться в пруду и лечил хинином. Хинин мало помогал, и люди, доведённые малярией до крайности, выполняли всё, что только ни посоветуют, и доходили до смешного. Так, у нас в коридоре летом жила подруга Марфуши Нюра. Она болела малярией. Ей кто-то подсказал настаивать и пить сухой собачий кал, что она и делала. Я арканом поймал собаку, привязал её и сам носил ей с кухни кушать. Отец меня вначале журил за это, но в результате пёс оказался очень умным и стал хорошим нашим сторожем. Он вырос большим, красивым, а ночью, когда мы его спускали с цепи, никого не подпускал к дому. Он прыгал на человека, валил его на землю и не кусал, а не давал подняться. Если же в это время его ударить, то кусал руки. Вот этот пёс и снабжал «лекарством» многих больных малярией, что, конечно, не помогало.

Кто-то Нюре порекомендовал другой способ лечения, и она попросила меня помочь ей в этом. Ей сказали, что больной должен в полночь пойти на кладбище и положить на могилку пять варёных яиц. При этом нельзя было разговаривать до утра и ни с кем не встречаться. Сама она боялась идти на кладбище — вот и попросила меня, чтобы я шёл сзади, а когда она положит яйца на могилу, мы должны повернуться через правое плечо так, чтобы она меня не видела, и таким образом вернуться домой. Кладбище находилось километрах в полутора от хутора. Всю процедуру нужно было делать в ночь на воскресенье.

В субботу я в кузнице рассказал ребятам об этом, они меня шутя предупредили, что на кладбище нас могут подстрелить бандиты. Я на их слова не обратил внимания. В начале двенадцатого Нюра разбудила меня, взяла пять яиц, а я на всякий случай нацепил штык. Вышла она на порог, я сзади неё — и вперёд. До кладбища добрались благополучно, а когда подходили к первой могиле, мне стало казаться, что кто-то есть неподалёку. Я глянул в сторону — и увидел, что у одной из могил стоит, расставив руки, человек. У меня ноги задрожали, я выхватил штык, а в это время Нюра уже яйца выкладывала на могилу и, конечно, ничего вокруг не замечала, так как всё время смотрела себе под ноги. Развернулись, когда пришло время возвращаться, правильно, но по пути я оглянулся: человека на могиле уже не было. Тут раздался выстрел — я обо что-то споткнулся и упал. Нюра храбро двигалась дальше. Я вскочил на ноги, обернулся, но никого не увидел. Догнал Нюру, заложил штык в ножны и подумал, что это, наверно, ребята нас так пугали. Не нарушая строгих правил «лечения», мы уже почти подошли к дому. Я отстал с таким расчётом, чтобы Нюра успела зайти в дом, раздеться и залезть под одеяло. Вдруг слышу её пронзительный крик. Подбежал к ней: она лежит на земле, а сверху собака. Отогнал пса, поднял Нюру, которая от испуга стоять на ногах не могла, отвёл её к кровати. На крик Нюры отец вышел, стал спрашивать, в чём дело. Она, заикаясь, всё рассказала. Получилось, что наши усилия и перенесённый страх пропали даром, так как «условия лечения» были грубо нарушены.

На другой день в мастерской ребята надо мной смеялись из-за того, что я от страха упал. Но Нюра, представьте себе, несколько дней пролежав, начала поправляться, а через месяц малярии у неё как не бывало. Все стали говорить, что она от испуга вылечилась, и давай больных пугать: кто ведро воды плеснёт на больного, кто сзади выстрелит... Но ничего не помогало. К осени малярия сама по себе отступила — до следующего лета. Но Нюра и тогда не заболела. Своё исцеление она приписывала псу — и в знак благодарности кормила его, а он уже привык к ней и даже в темноте узнавал.

Меня тоже малярия оставила в покое. Работал я старательно, но был в кузнице пятым и к тому же моложе всех. Часто заведующий мастерской посылал меня в село за ракой (самогоном), и это поручение я выполнял безропотно.

***

На зиму из совхоза гоняли скотину в горы пастись. Там снега бывало мало, и скотина паслась всю зиму на подножном корме. Для ухода за нею в горы посылали людей, которые зимой не так уж были и нужны в совхозе, — вот и я в числе других попал туда. Выдали нам плащи, сапоги и несколько бурок. Три дня мы гнали скот, наконец прибыли на место стоянки, где был один дом для людей и два сарая для скота. В горах жилось нам неплохо, продуктами нас снабжали хорошо, стадо мы пасли по очереди.

Нас было шесть человек, в том числе помощник отца Скиданов Никифор Андреевич. Человек большого роста, молодым пришёл в совхоз из Красной гвардии. Мы всегда с ним вдвоём пасли, сдружились. За начальника был некто Волосатов, из бывших спецов, и вёл себя с нами, как с батраками. В особенности он всегда кричал на татарина, работавшего, как и мы, на выпасе. Однажды Волосатов разошёлся — и ударил его. Скиданов не выдержал, вскочил из-за стола, схватил Волосатова за грудки и начал трясти. Я тоже схватил палку, подбежал к ним и стал наготове. Волосатов увидел, что мы можем ему намять бока, не стал лезть в драку и не сопротивлялся, когда Скиданов сильным толчком бросил его на скамейку. Тут и остальные начали кричать на начальника. Он, бледный как стена, поднялся со скамейки и вышел на двор, а ему вслед неслось: буржуй, это тебе не при царе, привык издеваться над народом. Волосатов почувствовал свою беспомощность — и после этого случая вёл себя очень сдержанно: перестал кулаки пускать в ход, даже никогда не орал на нас. А если разозлится, то уходил подальше. Мы уже мало с ним считались, делали так, как находили нужным, больше слушали Скиданова.

До февраля я присматривал за скотиной, а потом меня вернули в мастерскую, так как понадобилось готовить сельхозинвентарь к весне. Больше меня уже не трогали. По возвращении в мастерскую перевели молотобойцем, и отцу больше не приходилось доплачивать за меня в столовой. Марфуша сшила мне спецовку из мешков, которую отец покрасил тутовой краской, и я в таком наряде ходил на работу. С продуктами стало гораздо лучше: мне выписали пуд пшеничной муки за то, что я работал в горах со скотом. За эту муку у слесаря Муковнина я купил себе берданку. Все говорили, что ружьё очень хорошее и что Муковнин никогда бы его не продал, если бы ему на свою семью хватало продуктов. Правда, через несколько месяцев он попросил, чтобы я ему берданку отдал обратно, но для меня она была ценной вещью, и я отказался.

Был у нас учитель, Иван Петрович, лет на пять, не более, постарше меня, я с ним подружился, и он для меня сделал немало хорошего, приобщил к культурной и общественной жизни. Он на нашем хуторе являлся инициатором всех культурно-воспитательных мероприятий. Наряду с преподаванием детям, он обучал малограмотных взрослых, организовал клуб, библиотеку, струнный оркестр и даже создал комсомольскую организацию, членом которой стал и я. Мне было поручено заведовать библиотекой, я также играл на балалайке в струнном оркестре и занимался в драматическом кружке. Через несколько месяцев я уже был правой рукой Ивана Петровича. Постепенно молодёжь совхоза привыкла проводить вечера только в клубе. Не реже чем два раза в месяц ставили спектакли, струнный оркестр играл почти каждый день, проводилась читка газет, лекций. Каждый вечер клуб заполнялся как молодёжью, так и взрослыми, в особенности вечерами, когда показывали спектакли. Когда встал вопрос о назначении завклубом, все комсомольцы закричали: «Дудкевича!». На том и порешили.

Сравнивая молодёжь двадцатых годов с современной, я удивляюсь, какая она теперь инертная, безынициативная, неповоротливая. Тогда мы после работы — куда более трудной, чем сейчас, — энергично, с большим удовольствием занимались культпросветработой. Никто из нас не отказывался от общественных поручений и выполнял их с удовольствием. А ныне в конце дня трудно даже собрание провести: для этого приходится закрывать ворота на производстве и насильно загонять молодёжь в клуб, не говоря уже о драмкружках, читках газет, лекциях и так далее. Причина, я думаю, в том, что в послереволюционные годы молодые, как и взрослые, чувствовали, что жизнь стала легче после свержения царской тирании, угнетавшей народ. А современная молодёжь уже привыкла, что всё то, что их сверстники в двадцатые годы создавали своими руками, ей преподносят «на «блюдечке». То есть за несколько копеек, без всяких усилий, они смотрят кино, спектакли, даже не выходя из квартиры — по телевизору. В общем, я считаю, что современная молодёжь обленилась, и что-то надо предпринимать, чтобы её встряхнуть и заставить быть инициативными, энергичными, жить, гореть, а не протухать. К такому мнению о молодёжи я пришел, наблюдая за ними и на нашем производстве, и в нашем районе. Может быть, в других местах дела обстоят по-другому?

Вернусь к двадцатым годам.

В конце 1923-го нашу семью постигло несчастье: погибла Марфуша. Поехала она в гости в село, где жили её родные (названия его не помню, но оно в Ставропольском крае). Шла по улице, а кого-то понесли лошади, запряжённые в бричку, — они на неё наскочили и задавили насмерть. Больше всех, конечно, горевали отец и Клара. Опять остались мы без хозяйки. Я дома мало бывал: обычно приду с работы, переоденусь — и в клуб. Разложу книги, журналы, газеты — и иду на репетицию в драмкружок или в струнный оркестр.

По воскресеньям ходил на охоту с ружьём, но в большинстве случаев возвращался с пустыми руками: на лету или на бегу я попадать никак не мог научиться, а в неподвижную цель — получалось. Однажды отправились мы на охоту с Благодаровым Василем и Муковниным (Муковнин купил другое ружьё). Проходили весь день, а в результате Благодаров убил трёх зайцев и одну лису, а мы с Муковниным ничего. Тогда Благодаров, чтобы нам с Муковниным не было стыдно, дал нам по зайцу. Дома меня поздравляли с удачной охотой. Мне как-то было неудобно, но я всё-таки не признался, что этот заяц убит не мною.

Весной 1924 года отец с Кларой и Демьяном уехали из совхоза на Кубань, в Апшеронский район. Остался я один, и началась моя самостоятельная жизнь. Сразу пришлось думать не только о работе и общественных делах, но и о том, что надо как-то обуваться и одеваться. Мне было семнадцать лет, на девчат уже поглядывал, а одет был отвратительно. Тут мне помог мой друг и учитель Иван Петрович. Он меня выдвинул членом правления сельпо и как член правления добился, чтобы мне дали в кредит мануфактуру. Нашлись портные — и я стал похож на кавалера, прекратил избегать девчат. Надо отметить, что своей старательностью на производстве и в клубе я заслужил авторитет в совхозе.

Будучи членом правления сельпо, я случайно разоблачил фальшивомонетчика. Дело было так. Я научился делать хорошие ножи чабанам, но они просили изготавливать и ножны. С этой целью я стал частенько заходить в плотницкую мастерскую, чтобы выстругивать деревянные ножны из двух половинок, а затем обшивал их кожей. Однажды плотник предложил мне за изготовление ножа новенький червонец. Я отказался. Тогда он достал бумажник, в котором я заметил много таких же червонцев, и стал мне предлагать ещё один. Я пообещал сделать ему нож, а деньги вперёд всё-таки не взял. Когда на закрытом заседания правления стали обсуждать, что в лавку попадают поддельные червонцы, а банк их не принимает, я вспомнил про червонцы у плотника и рассказал об этом. Через несколько дней приехали два чекиста, вызвали меня в контору, я и им рассказал, что видел у плотника червонцы. В тот же день плотника арестовали: нашли у него пятнадцать штук уже готовых поддельных червонцев, гербовую бумагу, краску и кисти. Оказывается, он сам рисовал купюры. За это правление вынесло решение премировать меня хромовыми сапогами. Жил я там же, только ко мне переселился Скиданов, работавший теперь садовником.

Летом 1924 года в совхоз прислали паренька — Ваську Колесникова. Он окончил совпартшколу и был направлен к нам секретарём комсомольской организации. Колесников был неплохой, старательный парень и, что немаловажно, политически грамотный. Круг комсомольской работы расширился: устраивали субботники для оказания помощи в уборке хлеба, овощей и другого. Около клуба разбили газоны, навели чистоту, а главное — занимались военным делом, учились маршировать, петь. Таким образом, авторитет комсомольской организации поднялся ещё выше — и молодёжь потянулась в комсомол. В то время секретарь комсомольской организации играл большую роль на производстве. Все основные вопросы решались совместно: директором, секретарями партийной и комсомольской организаций и председателем рабочкома. Сам директор не имел права решать важные вопросы единолично. На заседания приглашали и специалистов — по усмотрению директора.

Производственные и общественные дела обстояли у меня замечательно, а вот в личной жизни мне не везло. Решили мы со Скидановым, что пора нам жениться. У него это быстро получилось, причём я помог ему. В одно из воскресений зазвал домой нашу кухарку Нину. Слово за слово — и я незаметно вышел из комнаты, замкнув двери на замок. Не знаю, что у них там происходило, но, вернувшись через несколько часов, я увидел их весёлые лица, а на следующий день Нина к нам переселилась.

У меня дела обстояли хуже. Любил я в ту пору уборщицу клуба — Настю Зимину, но она меня, как видно, не любила. За ней ухаживал и Воробьёв. Я решил посвататься к ней, но не хватало смелости сделать ей предложение. Попросил быть свахой Кашубиху, мать Катьки. Проходит два-три дня, а вестей от Кашубихи никаких. Я переживаю, нервничаю, наконец Кашубиха мне говорит: «На что тебе сдалась Настя? Ты ещё молодой, успеешь жениться — брось ты её». И я понял, что Настя отказала мне. Вся злоба моя за эту неудачу обрушилась на Воробьёва, и я решил застрелить его. Несколько дней ходил сам не свой, размышлял, как это сделать, и надумал в обеденный перерыв, в столовой, при всех выстрелить в Воробьёва, а там пусть делают со мной что хотят. Взял ружьё, пошёл в столовую. Нина сразу спросила меня, не на охоту ли я собрался. Я ничего не ответил, сел за стол, ружьё поставил рядом. Думаю, как он вылезет из-за стола — буду стрелять. Во время обеда стали подшучивать над Воробьёвым, что он молчком, никому не говоря ни слова, затевает свадьбу. Я прислушался и понял, что женится он на Насте. В конце обеда Воробьёв, как бы оправдываясь, всем объявил, что он своих намерений не скрывает, и перечислил, кого приглашает на свадьбу. В их числе оказался и я. Многие стали пожимать Воробьёву руку и поздравлять его. Он вылез из-за стола, стал благодарить за добрые пожелания, повернулся и направился к дверям, а я взял ружьё, но рука не поднялась стрелять. Догнал Воробьёва на дворе и сказал, что заболел и на работу после обеда не приду.

Вернувшись домой, упал на кровать и плакал, как ребёнок, пока не услышал шаги Скиданова, пришедшего вечером домой. Я притворился спящим, потом свалил всё на головную боль. Вот так закончилась моя первая любовь. Ну а Воробьёв действительно через несколько дней справил свадьбу, но я на неё не пошёл. В конце 1967 года от Скиданова узнал, что Воробьёв и Настя жили хорошо, а в шестидесятые годы поумирали. Но я и сейчас благодарен Насте, что она отказала мне: в противном случае неизвестно, как бы сложилась моя жизнь.

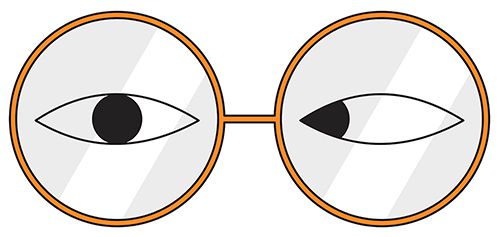

О моём неудачном сватовстве слух распространился по совхозу, и кузнец Антонович, с которым у меня отношения постепенно нормализовались, решил отдать за меня свою дочь. Она тоже была слепая на правый глаз. Несколько раз Антонович намекал мне на это. Я как-то пошёл к ней на свидание, но жениться на такой же калеке, как я сам, у меня охоты не было.

Основным виновником своей неудачи я считал свой правый глаз и решил устранить этот недостаток. Такое желание я вынашивал несколько месяцев, и в конце концов — вот он я, в Ставропольской больнице, у профессора-глазника. Профессор осмотрел меня внимательно и говорит, что косоглазие можно устранить, отверстие из глаза в нос можно пробить, но зрение восстановить нельзя. А для меня самым главным было устранить косоглазие, которое обезображивало лицо. Я об этом сказал профессору, но профессор ответил, что операции очень трудные и он мне не советует их делать. Я настаивал. В конце концов профессор согласился. Приняли меня в больницу, несколько дней закапывали глаза. Я переживал и хотел, чтобы поскорей оперировали, а профессор рассчитывал, что больничная обстановка заставит меня изменить своё решение. Но я был упрям, несмотря на то, что видел, как люди мучились. В особенности нехорошее впечатление производили больные, у которых торчали проволоки из глаз в нос. Проволоками пробивали отверстия. Наконец мне объявили, что завтра операция. На какой-то миг у меня возникла мысль отказаться от неё, но желание иметь нормальный глаз перевесило. Итак, я на операционном стуле. Меня привязали к его спинке, а двое санитаров ещё и придерживали. Профессор рассказывал в это время своим коллегам, стоящим рядом, как он женился, а сам готовил инструмент. Потом указал мне точку на стене, куда я должен смотреть, закапал глаз и, продолжая свой рассказ о женитьбе, начал операцию. Между веками вставил пружинное кольцо, потом согнутыми ножницами стал отрезать какие-то связки. Я всё это чувствовал, но больно не было, так как глаз заморозили. Когда доктор начал крючком выворачивать глаз, я не выдержал, заойкал. Профессор повторил: «Смотри в эту точку, а то установлю глаз неправильно». У меня всё в голове переворачивалось, а врач медленно-медленно всё тянул глаз, совсем спрятанный к носу, зрачком вперёд. Наконец профессор стал глаз пришивать — и мне стало немного легче. Операцию и свою историю о женитьбе он закончил одновременно.

Я думаю, его рассказ был фальшивым и предназначался для успокоения моих нервов. Около десяти дней я ходил с перевязанным глазом. Когда бинты сняли, профессор подал мне зеркало. Я глянул в него — и не узнал себя. Оба моих глаза смотрели правильно — и лицо стало совершенно другим. Правда, правый глаз чуть-чуть смотрел — и сейчас смотрит — кверху: видимо, потому, что я всё-таки во время операции неправильно направлял взгляд.

Поблагодарил профессора, а он задаёт мне вопрос: «Что, канал пробивать будем»? Я подтвердил. «Тогда до завтра», — последовал ответ. На второй день меня опять сажают на стул, только не привязывают и профессор не рассказывает про женитьбу, а берёт кусок проволоки, вернее, спицу, которой чулки вяжут, и начинает давить из угла глаза к носу. Я до этого не знал, что глаз связан каналом с носом и слёзы, омывающие глаз, текут в нос. Вот почему у меня всегда слёзы текли из глаза, да и сейчас текут.

Замораживание при пробивке канала не производили, и было очень больно. У других больных были просто спайки канала, а у меня он весь зарос. В три приёма профессор пробил канал всего миллиметра на два, а боль ужасная и неудобно — всё время спица торчит в глазу, особенно ночью остерегаешься, чтобы не зацепиться ею за подушку. Я решил прекратить операцию — и профессор с удовольствием выписал меня из больницы. Когда вернулся в мастерскую, знакомые ребята и девчата весь день забегали в кузницу, чтобы посмотреть, как я теперь выгляжу. Ну а я как вновь на свет народился — был очень доволен своей внешностью. С тех пор я почувствовал себе цену, а до того всегда считал себя самым некрасивым парнем. Правда, чуть заметно, что глаз у меня ненормальный, но не то, что было: вместо глаза — белое пятно.