— Боюсь, что в ближайшее время я брошусь под поезд, — предупредил я полицейских.

Их было двое, они стояли рядом со мной, о чём-то переговариваясь. На станции Кропоткинская кроме нас никого не было — метро уже закрывалось.

Полицейские сказали мне, чтобы я не волновался

— К сожалению, нам придётся вызвать скорую, — извинились они.

Я не возражал. Люблю, когда на вежливость отвечают вежливостью.

А вот санитары мне не понравились. Когда они потребовали предъявить паспорт, я потянулся к карману и вдруг оказался на полу с затянутыми в хомуты руками. Как потом выяснилось, моё движение было слишком резким, и санитары испугались, что я, мол, достану из кармана оружие.

Руки сразу же онемели, и я попросил ослабить хомуты. Санитары сказали, что, если я не замолчу, они сломают мне кости, а потом «что-нибудь найдут». Испуганными они не выглядели.

В приёмной меня наконец-то развязали

и заставили помыться. Выдали клетчатую пижаму, медсестра сделала мне

укол. Что было в этом шприце, не знаю, но я вдруг почувствовал, что с

минуты на минуту создам шедевр изобразительного искусства.

— Срочно принесите мне карандаш! — воскликнул я. И заснул.

Художником я стал недавно. Месяцев семь назад, после того как увидел картины Жана-Мишеля Баскии. До этого я живописью не интересовался, но тут мне стало понятно, что постэкспрессионизм — это моё призвание. Я купил гуашь, потом масляные краски. Писал я только на офисной бумаге, иногда на обратной стороне ненужных распечаток. Решил, что это будет моя фишка. Передовой постмодернизм.

Утром вся больница знала, что к ним привезли художника. Когда меня

волокли к врачу, в коридоре одна медсестра сказала другой, тыча в меня

пальцем:

— Художник. Будет рисовать стенгазету к Восьмому марта.

— Вмжскм тделени зчеем? — промычал я.

Они посмотрели на меня с недоумением. Либо не поняли, что я сказал, либо не знали, как ответить на вопрос. Я так и не узнал, зачем в мужском отделении газета к Восьмому марта.

Врач, невысокая худая женщина, строго сказала:

— Подпиши бумажку.

Я смотрел на неё, ничего не соображая после вчерашнего укола.

— Ты у нас художник, да? — вдруг ласково спросила она. — Хотел карандаш?

Я кивнул.

— Ну вот он. Подпиши, и я отдам.

Мне так хотелось рисовать, что я всё-таки поставил закорючку там, где она просила расписаться.

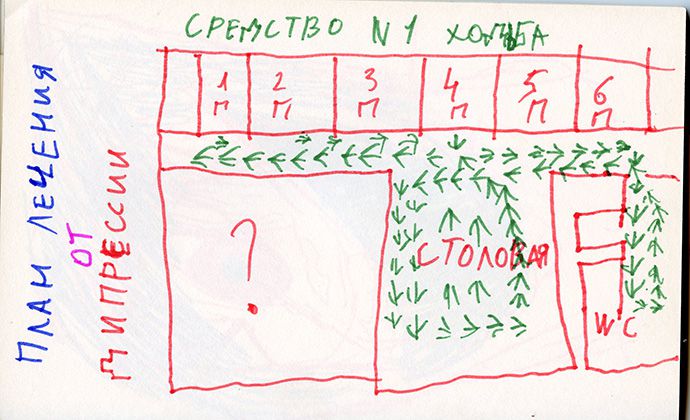

Следующие два дня я спал. В сознание более-менее приходил лишь пару раз — успевал испугаться, а потом опять засыпал. Тем временем моим родственникам сообщили, что я жив, но нахожусь в глубочайшей депрессии. Им сказали, будто бы я сам попросил, чтобы меня оставили в больнице, и сам подписал согласие на лечение. Как раз тогда в учреждении объявили карантин из-за эпидемии гриппа, так что связи с внешним миром не разрешались. С передачами приносили записки от родных, и врачи внимательно прочитывали их, прежде чем передать мне. Потом они так же внимательно читали мои криво написанные ответы. За окном шёл снег. Так я застрял в Кащенко.

Окончательно в себя я пришёл от крика:

— Капуста бьёт червяка!

Я

решил, что брежу, но открыл глаза и действительно увидел драку. Лысый

беззубый громила лупил пузатого мужичка со стрижкой «под горшок».

— Получай, Червяк, заслужил, — прокомментировал кто-то из зрителей.

Санитары не спешили разнимать дерущихся.

— Что случилось? — спросил я Серёгу, запойного алкоголика с соседней койки.

— По тумбочкам шарил, — злорадно ответил он. — Гнида.

Я

впервые внимательно огляделся по сторонам — палата человек на

двенадцать, ничего примечательного. Только одному дедушке, видимо, не

хватило кровати, и он лежал на двух сдвинутых лавках.

— Почему «Червяк»? — поинтересовался я.

В этот момент громила как раз зажал голову Червяка под мышкой и бил его кулаком в живот.

— Фамилия такая, — радостно сказал Серёга. — Червяк. А «Капуста» — это Капустин. Завтракать пора.

И правда, из коридора раздался голос буфетчицы. Драка тут же закончилась, как по волшебству. Капуста первым гордо вышел из палаты. Червяк матерился ему вслед.

Он был самым заметным пациентом в отделении — уродливый, шумный, неадекватный. Вообще-то Червяк жил в интернате, но каждые пару месяцев он так надоедал персоналу, что его отправляли «на отдых» в психушку. Ещё через пару месяцев уставшие врачи психушки возвращали Червяка обратно. Так бедняга и болтался туда-сюда.

Он и в самом деле лазил по чужим тумбочкам. Главным предметом его интереса был чай. Рецепт «чифиря по-Кащенски» открыл не Червяк, но по части употребления этого напитка он был первым. Чтобы приготовить этот чифирь, нужно было залить водой из-под крана как можно больше чайных пакетиков. Знатоки утверждали, что эффект действительно есть. Но наш сосед — алкоголик Серёга — отзывался об этом развлечении снисходительно. А ему в этом плане стоило верить.

Есть хотелось ужасно, и, когда позвали на завтрак, я вышел из палаты вместе со всеми. Столы стояли прямо в холле. В углу светился телевизор, а над ним висело очень много икон. Проходя мимо, каждый больной крестился. Мне показалось, что они молятся на экран.

После завтрака пошли на раздачу сигарет. Их выдавали четыре раза в день, по две штуки на руки. Курили в туалете, набилась целая толпа. С непривычки мне стало нехорошо от дыма, и я вернулся в палату. Там обнаружилось, что кто-то украл мой блокнот. Но карандаш остался.

Насилие в Кащенко встречалось на каждом шагу.

Был, например,

один парень, которому иногда позарез нужно было что-то погладить — хоть

людей, хоть предметы. Мужики ему, конечно, не давались, но он и не

настаивал. Как-то он не стерпел во время обеда. Отодвинул тарелку, встал

и, как зачарованный, начал гладить обои. Мы на это внимания не обратили

— есть странность у человека, и ради бога. Но буфетчица всегда его

недолюбливала. Уронив поднос на ближайший стол, она метнулась в его

сторону, схватила за волосы и несколько раз приложила головой о стену.

— Урод! Что ты делаешь, урод?! — вопила она.

Все остальные молча продолжали есть.

Ещё

была история со старым йогом. Пока остальные курили, ели печенье,

ходили туда-сюда по коридору, он сидел в позе лотоса. Перед сном делал

приветствие луне, утром здоровался с солнцем. Выглядел он довольно

благостно — сухопарый, подтянутый, как будто бы даже загорелый. Ни с кем

не воевал, только один раз сорвался. Прямо из лотоса прыгнул на

запойного Серёгу и стал душить — еле оттащили.

— Чего ты, дед? — возмутился я.

— Я вспомнил! Я всё вспомнил! — горячился он. — В семьдесят пятом! Тут же, в больнице! Этот алкаш меня избил!

Серёга тяжело дышал. Я на всякий случай внимательно его оглядел.

— Серый, сколько тебе лет? — поинтересовался я.

— Тридцать четыре.

Я стал прикидывать в уме, но не успел закончить. Серёга уже орал:

— Тысяча! Девятьсот! Восемьдесят! Второй! Год моего рождения!

Восемьдесят второй! Ты, сука, прошлую жизнь вспомнил?! Настоящую ща

забудешь!

Тогда пришлось спасать уже деда.

Чаще всего в нелепые драки встревал, конечно, Червяк.

Лечился у

нас один дед. Жуткий был — другого слова не подобрать. Кличку ему не

дали, а имени никто не знал. Я думал, что он немой, пока однажды не

стрельнул зажигалку у какого-то парня в коридоре. Дед стоял рядом,

грозно на меня уставившись. Чтобы скрыть смущение, я уставился на него в

ответ. Вдруг дед шагнул ко мне и схватил за грудки (а он был ниже

примерно на голову):

— СКАЖИ. СПАСИБО, — прорычал он.

У меня чуть глаз не задёргался.

Кроме игры в гляделки дед любил ходить за кем-нибудь в коридоре по пятам. Остановишься ты — остановится и он. Ты идёшь дальше — и он следом, повторяя каждое движение. Однажды он так пристроился за Червяком. Червяк занервничал и пошёл зигзагом. Дед не отставал. Тогда Червяк развернулся и с криком врезал ему под дых. В коридоре такими вещами лучше не заниматься — это вам не палата. Червяка на сутки привязали к кровати.

Лечение моё проходило странно. После первой беседы врача я видел

только на обходах. На все мои вопросы она отвечала: «Поговорим потом».

Но потом меня к ней не пускали.

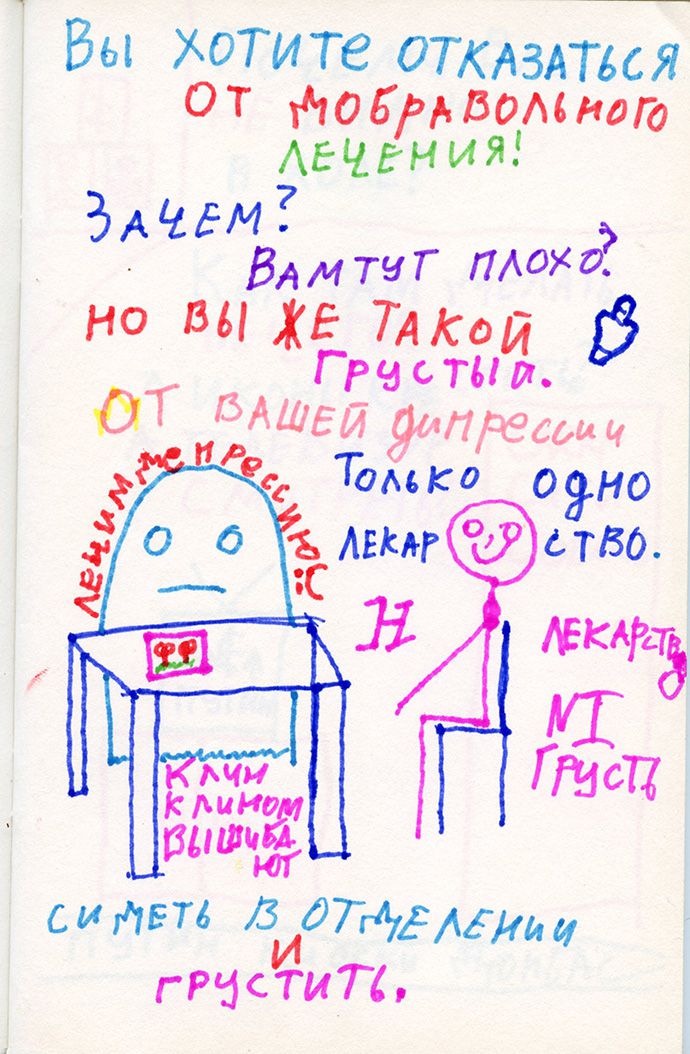

Однажды я всё-таки прорвался и потребовал, чтобы меня немедленно выписали:

— Пока рано, — сказала врач.

— Почему?! Вы же видите, что я вменяемый, был срыв — вы меня успокоили,

а теперь просто пичкаете таблетками, от которых плохо, я хочу уйти.

— Куда ты пойдёшь? Вон какие глазки грустные. Отпущу, как только тебе станет легче.

— Мне не тяжело! Мне нормально!

— Раз нормально, то чего ты рвёшься наружу?

И так по кругу минут десять. Поговорили.

Я не знал, какие мне дают таблетки, а когда спрашивал медсестёр, те отвечали: «Витамины». От «витаминов» я не мог читать (терял мысль к концу абзаца), с трудом ходил и спал по пятнадцать часов в сутки.

Однажды меня отправили проходить тесты. Я решил стараться изо всех сил. Оказалось, во время проверки на вменяемость в Кащенко нужно нарисовать неведомую зверушку, дать ей имя и рассказать, чем она занимается, — то же самое все, наверное, делали в младших классах.

Я нарисовал круглое существо (круг — позитивная фигура), чтобы было похоже на доброе лицо. Вышел Колобок. Но я не сдался, и когда настало время объяснять, сказал, что это — Улыбикус, и его суперспособность — вызывать улыбку у любого человека. Психиатра это удовлетворило.

Следующим был тест Люшера. Я настойчиво оба раза выбирал самые яркие цвета.

— Кажется, ты вполне нормальный человек, — заключил психиатр.

Но после этого ничего не изменилось. Картинку с Улыбикусом мне обратно не отдали, но у меня к тому моменту было уже много других — в моём новым блокноте, который я уже больше не оставлял без присмотра.

В холле рядом с телевизором висело объявление о терапевтической группе для желающих. Я хотел записаться — хоть какое-то развлечение. Но Серёга объяснил, что попасть туда пытается каждый новичок. А никакой группы на самом деле нет. Ещё желающие якобы могли посещать часовню во дворе, но на самом деле этого не разрешалось.

Мы до смерти скучали. Глухонемой парень-эпилептик предлагал играть в воображаемый мяч. Другой, исповедующий все религии сразу, пытался вывести каждого на разговор о трансцендентном. Червяк онанировал (публично). Когда привозили кого-то новенького, больные высыпали из палат, чтобы на него посмотреть.

Однажды мы увидели в коридоре каталку — в ней был человек, накрытый простынёй. Мы подошли к нему и откинули простыню с лица, чтобы новенький не задохнулся. Под простынёй оказался труп старика. Подошёл санитар и молча увёз каталку. Тишина стояла гробовая.

Была в отделении и библиотека. Чтобы получить книгу, нужно было давить на жалость медсестёр. Но даже если удавалось их уговорить, выбирать себе книгу самому не разрешалось — что дали, то и читай. Так глухонемому парню выдали «Графа Монте-Кристо», Серёге — третий том собрания сочинений Тургенева, а мне — детектив Татьяны Поляковой «Найти, влюбиться и отомстить».

В таких условиях трудотерапия казалась чем-то приятным, тем более что

работали мы за дополнительные сигареты. Один раз нужно было загрузить в

машину люстры из женского отделения. Мы с Серёгой вызвались

добровольцами. После погрузки сели в машину и отъехали на сто метров к

помойке.

— А теперь развлекайтесь! — сказал водитель, взял люстру и швырнул об асфальт.

Это был лучший момент за две недели. Расколотили всё, что было. Штук двадцать первоклассных люстр.

А

потом оказалось, что всё это время я мог сам оттуда уйти. Просто из

всех пациентов наружу хотел я один, и никому в голову не пришло

рассказать мне, что можно написать заявление на отказ от лечения. Когда я

сам до этого додумался, Серёга удивился:

— Конечно, можешь! А зачем? Тут всё бесплатно, лежи, отдыхай.

Я подал заявление. Врачи походили вокруг да около несколько дней, но в итоге всё-таки выписали. Даже не поставили на учёт.

Жалко только, что клетчатую пижаму пришлось отдать. Она мне правда нравилась.