Самиздат запускает серию небольших профайлов писателей, в которых мы рассказываем о ключевых идеях их творчества, — и в этом нам помогает имя, понятие или слово, которое чаще всего повторяется у того или иного автора. Литературный критик Игорь Кириенков разобрался, как Леонид Андреев взбудоражил литературную общественность начала XX века и повлиял на Булгакова и других писателей.

В школах на стенах висят портреты русских классиков, на них писатели выглядят благопристойно. Но внешность обманчива: национальные достояния сеяли разумное, доброе, вечное — и вместе с тем кутили, как Пушкин, участвовали в леворадикальных кружках, как Достоевский, сходили с ума, с тяжёлыми приступами паранойи, как Гончаров, посещали бордели, как Чехов.

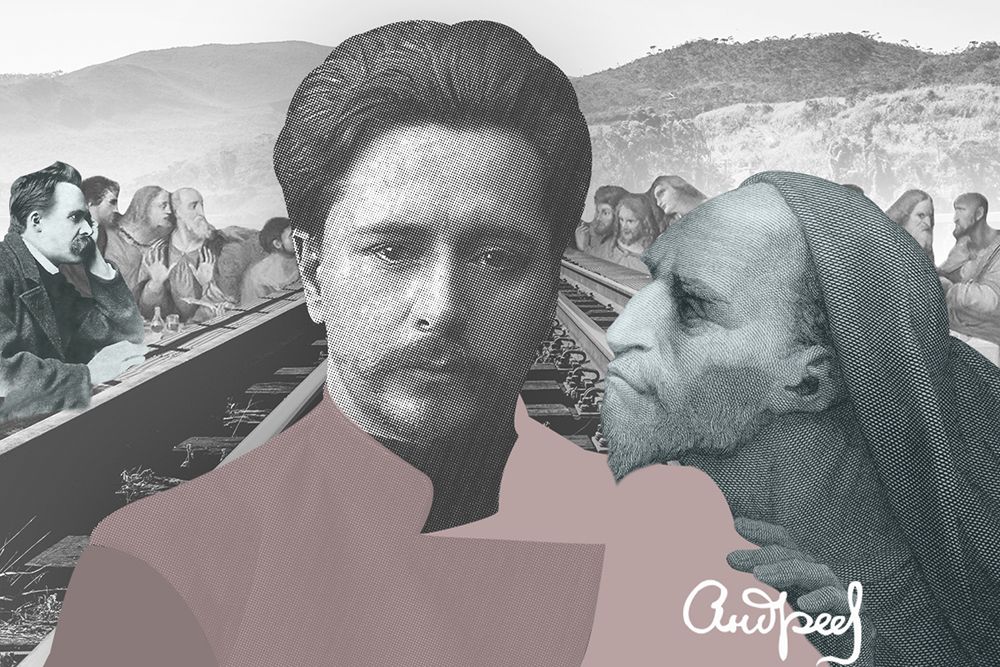

На этом пёстром фоне Леонид Андреев всё равно выглядит отпетым хулиганом. В семнадцать лет он лёг под поезд, чтобы проверить, не испугается ли при виде движущегося на него состава. Безобразно пил. Стрелялся и заработал порок сердца, который через несколько десятилетий привёл его к смерти. Успешно, хотя и недолго, работал адвокатом. Помогал большевикам в 1905 году. Сбежал от них в Финляндию в 1917-м. Он писал про смерть и страдания и прекрасно понимал, о чём пишет. Самое известное произведение Андреева — повесть «Иуда Искариот», интерпретация знаменитого библейского сюжета, рассказанного от лица предателя.

Под крылом Максима Горького

Литературные и философские предпочтения Андреева формировались в удобное для этого время ― в конце XIX века, эпоху Толстого и Ницше. Немецкий философ и русский писатель в чём-то похожи: оба — стихийные анархисты, невысоко ставившие традиционную (а значит, проникнутую насилием) мораль. И того и другого занимало «слишком человеческое» и способы его преодоления. Это у них Андреев научился по-новому смотреть на вещи, которые кажутся такими привычными, и разоблачать фальшь общих мест. А ещё — не бояться больших вопросов о смысле жизни и перспективах посмертного существования. Об этом его «Рассказ о семи повешенных» (про террористов, приговорённых к казни), «Бездна» (про жертву, которая в состоянии аффекта становится мучителем) и, конечно, «Иуда Искариот».

Другая важная для Андреева фигура — французский философ Эрнест Ренан, который писал биографические романы о героях Евангелия, воспринимая их как реальных персонажей. Главная его книга — «Жизнь Иисуса», история не спасителя, но политического лидера: он не превращал воду в вино, а обращал мирных жителей в воинов, проповедуя духовную и социальную революцию. Эта трактовка не понравилась католической церкви, ещё бы ― Ренан, как и Толстой, отрицал воскресение Христа, но в художественных кругах эта идея была популярна. В 1902 году книгу философа перевели на русский. Именно тогда на неё обратил внимание Андреев, он как раз работал над «Жизнью Василия Фивейского» — может быть, самым безысходным житием в русской литературе.

Максим Горький был всего на три года старше Андреева, но вёл себя как мэтр, помогавший многообещающим дебютантам — в том числе молодому юристу, который писал рассказы о городовом и пьянице («Баргамот и Гараська»), собачьей тоске («Кусака») и карточной партии, которая закончилась сердечным приступом («Большой шлем»). Горький был первым и самым требовательным читателем Андреева и всячески ему покровительствовал, пока они не поругались из-за отношения к начавшейся в 1914 году Первой мировой.

Автор «Матери» занял традиционную для русского интеллигента позицию: решительно осудил насилие. Андреев же пошёл по другому пути и поверил, что разгром Германии означает победу над европейской косностью в лице одной страны. Довольно быстро выяснилось, что блицкрига не получится: вскоре война Тройственного союза и Антанты стала напоминать андреевские рассказы вроде «Красного смеха», в котором безумие поглощает сначала сознание рассказчика, а потом захлёстывает весь мир. В последний раз писатели встретились в 1916 году, но прежнего тепла между ними уже не было.

Великий провокатор

Образ агента-осведомителя, внедрённого в закрытое сообщество, возник в русской литературе после того, как в 1908 году была раскрыта двойная игра эсера Евно Азефа. Эту тему, в частности, затронул Андрей Белый в конспирологическом триллере «Петербург». Андреев его опередил — он написал «Иуду Искариота» ещё в 1907-м и получил восторженный отзыв Горького: «Вещь, которая будет понятна немногим и сделает сильный шум».

Андреевский Иуда предаёт Иисуса, не преследуя никаких политических интересов; он сам — разоблачитель и разоблачаемый, прокурор и адвокат. Его двуличность — как бы продолжение портретных черт: одна сторона лица Иуды — «живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки», другая — «мертвенно-гладкая, плоская и застывшая». И наоборот, мимический конфликт — проявление душевной расколотости и манифестация внутреннего раздрая.

Он творит подлости и раскаивается в них, постоянно врёт и корит себя за это — в общем, действует назло окружающим. Иуда — провокатор, испытывающий чужое терпение и ставящий под сомнения чужие убеждения; это шут, фат и, странным образом, правдоискатель, которому во всём хочется дойти до самой сути. Другие апостолы, сопровождающие Иисуса, свободны от страстей, которые мучают Иуду, им непонятны его одержимость и страсть. Живые, уязвимые люди, на его фоне даже Пётр, Фома и Иоанн кажутся персонажами-функциями, обитателями пьесы XVIII века, которые не могут переварить вторжение героя модернистской литературы, то и дело ставящего их в тупик своими поступками и вопросами о смысле учения Иисуса и будущем после смерти мессии.

Андреев работает с неудобными темами, он мыслитель, который подозревал в людях худшее — и, конечно, всякий раз оказывался прав. За эту пристальность, нежелание отводить взгляд, когда не выдерживают и самые стойкие, его и не любили современники, смирившиеся с царским режимом и ненормальностью окружающего мира. Писатель провоцировал, выводил из себя, ставил под сомнение, вызывал споры — словом, делал всё, чтобы обнаружить за рутиной и ритуалом лежащее в людях зло, пресловутую бездну — но не возвышенное «вечности жерло», а банальный обрыв. Иуда как персонаж андреевской повести прошёл по этому пути дальше других и стал частью самого известного культурного мифа двух последних тысячелетий. Его нет в числе канонических евангелистов, но Евангелие от Иуды, безусловно, существует само по себе — во многом благодаря этой повести.

Экспрессионистское наследие

Судьба Андреева сложилась не так, как у Иуды, но какие-то сходства между писателем и его персонажем, безусловно, есть. Отрёкшись от прежних знакомых в середине 1910-х, он оказался в кругу консервативных писателей и с головой ушёл в тексты о невзгодах маленького человека. Слава, которую обеспечили Андрееву «Мысль» (ещё одна клиническая история сумасшествия), «Иуда Искариот» и «Губернатор» (про градоначальника, невольно ставшего виновником гибели сорока семи человек), стала постепенно затухать.

После Октябрьской революции он закрылся на даче в Финляндии и работал над своим последним крупным сочинением «Дневник сатаны» — записками князя тьмы, который приходит в наш мир и сам оказывается жертвой людского коварства. Андреев умер в 1919 году в гостях у драматурга Фёдора Фальковского — в эмиграции, оторвавшись от читателя, над незаконченной рукописью.

Его экспрессионистский опыт пригодился авторам XX и XXI века. Без «Иуды Искариота» невозможно представить ершалаимские главы булгаковского романа «Мастер и Маргарита» — влиятельного литературного апокрифа, написанного таким же пышным языком. Совсем по-андреевски выглядят тексты Людмилы Петрушевской — главного мастера бытового гротеска в современной русской литературе. Повлиял Андреев и на Анну Старобинец — писательницу с жадным интересом ко всему сверхъестественному и уязвимому, к невероятно интенсивному счастью и столь же острой боли. Как и Андреев в своё время, она задаёт вопросы, на которые невозможно ответить и которые невозможно выкинуть из головы.