Михаил Круг, самый популярный автор блатной песни, не сидел ни разу. Несмотря на это, по Руси ходят десятки людей, которые утверждают, что Круг отбывал свой срок в тюрьме вместе с ними — и при их участии написал свои знаменитые хиты «Владимирский централ», «Кольщик», «Жиган-Лимон».

Писатель Михаил Боков лично знал двоих из этих людей. О них он и пишет в очередном рассказе из своего цикла «Русская готика» — о жизни в российской глубинке, пацанах, девчонках и лихих 90-х.

— А Мишка-то, Мишка наш… Свесился с верхней шконки и спрашивает меня: «Послушай-ка, Цыган, как лучше: „Владимирский централ, ветер западный“? Или „Владимирский централ, ночь осенняя“?» А я ему и говорю: «Нет, Михаил. Лучше всего „Владимирский централ, ветер северный“!» И он: «Точно!» — и хлоп меня по плечу! Так вот, я вместе с Мишкой Кругом в тюрьме придумал песню «Владимирский централ». Там ещё на диске написали потом: «Соавтор песни — Яков Цыган». Но когда диск перевыпускали, про меня забыли.

Глаза Цыгана блестели. Мы ворочали ящики с огурцами на товарной базе. Фура пришла вечером. Мы, бригада грузчиков, уже собирались по домам. «До утра надо разгрузить, — явился с облаком сигаретного дыма начальник. — Плачу вдвое». Делать нечего. Побросали окурки, подпоясались, пошли ворочать огурцы. Тут-то Цыгана и пробило на поговорить.

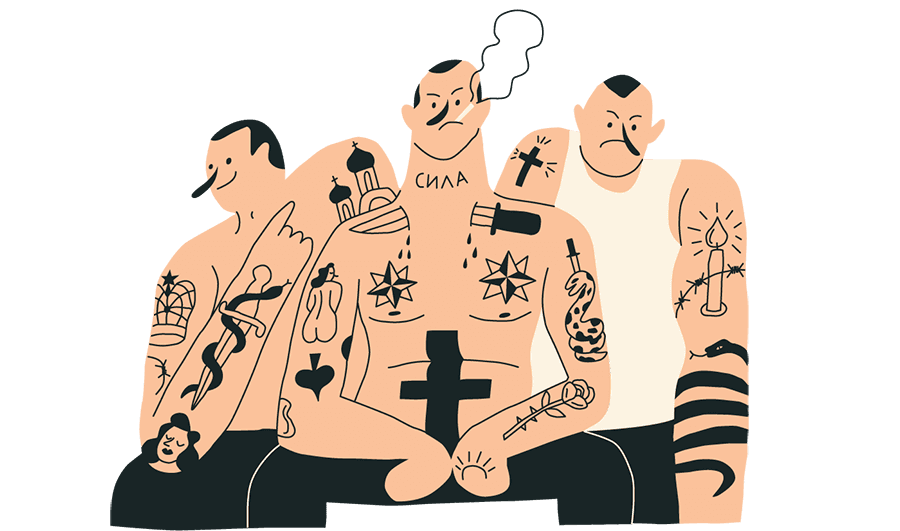

Цыган сидел. Это все знали. Руки, торс Цыгана украшали затейливые тюремные татуировки: если работали летом, он сбрасывал майку, и все видели. «У меня ещё на залупе есть!» — откровенничал Цыган. Ему верили: Цыган выглядел правдоподобно.

Плохой чертой Цыгана было то, что зона казалась ему пиратским приключением — возможно, лучшим в его жизни. Там лились моря крови, там кого-то, по рассказам Цыгана, вечно резали ножами или находили повесившимся. Но там же, если верить Цыгану, собирались достойнейшие люди земли. Там злой и корыстный всегда получал по заслугам: психологи-зеки раскалывали таких, как орехи, и выводили на чистую воду. Там доставалось и хорошим парням, но все они умирали достойно: с сигареткой в зубах, засунув руки в карманы широченных штанин, поплёвывая в лицо смерти. Так описывал нам свои ходки Цыган. Как о самых сладостных минутах жизни рассказывают иные люди, так и о тюремных годах своих Цыган вспоминал бесконечно и с упоением.

Мы знали всех его сокамерников как родных. Если бы на улице мне встретился тюремный подельник Цыгана, фигурант его рассказов, я бы узнал его без всяких представлений. У этого надломано ухо, характер скверный, косит глаз. У того на шее шрам, хотел вскрыться, когда жена написала, что уходит к другому. У третьего нет правого яйца: удалили врачи после пинка надсмотрщика. Я бы, кажется, так и крикнул на улице: «О! Это Васька Одно Яйцо!»

От Цыгана было не отвязаться. Ящики мы таскали вместе. Цыган лузгал истории, словно семечки. Я молил его поговорить о другом: «Яшенька, родной, давай, лучше о чём-нибудь хорошем». Я злился и угрожал расправой: «Если не заткнёшься, на следующей фуре отпущу верхний ящик тебе на башку!» Я демонстративно молчал. Но Цыгана абсолютно не волновало, есть ли у него слушатели и нравятся ли им его истории. Он был как радио — с той лишь разницей, что радио можно выключить из розетки, а Цыгана нет.

Жилистый, наколотый, усатый. «Яшенька, Яшенька, сколько тебе лет?» — спрашивали его. «Сто хуёв тебе в обед», — радостно откликался Цыган. «А ты женат?» — «Сто хуёв тебе в зад». Про гражданскую жизнь Цыгана мы не знали ничего. Ему могло быть с равной вероятностью пятьдесят или тридцать пять лет. В своей зоне Цыган законсервировался. Где он живёт и с кем, куда идёт после работы — кто-то из нас пошутил, что после работы Цыган просто растворяется в воздухе, чтобы материализоваться на следующий рабочий день. Он — джинн товарной базы, её дух и оберег, шутили мы.

И вот теперь — Михаил Круг. Таща очередной ящик с морожеными огурцами, Цыган утверждал, что песню «Владимирский централ», безусловный вечный хит наших голодранских окраин, написали при его участии.

Это услышал другой грузчик и огрызнулся:

— Брешешь ты!

Того грузчика звали Мишка Башка. Он был тёзкой Михаила Круга. Башкой его прозвали за огромную голову в форме квадрата. Из головы торчали уши, которые всё слышали. По-хорошему, Мишку надо было прозвать Локатором или ПВО, а не Башкой.

— Я?! Я брешу?! — Цыган отпустил ящик и встал, уставился на Башку. Ящик едва не рухнул мне на ногу: мы несли его вместе. Тяжёлый — я еле успел отскочить.

— Ё-моё, Яшенька! — сказал я.

— Подожди, — Яша оттёр меня в сторону. — Повтори, что ты сказал? — попросил он Мишку Башку.

Башка нахмурился, выпятил нижнюю губу. В его котелке варилась мысль: кажется, дело пахнет жареным.

— А то и сказал, — сказал Башка, но уже не так уверенно. — Что брешешь ты…

— Брешу?! Брешу?!

Глаза Яшенькины налились кровью. Выглядело жутковато, и было похоже, что сейчас Цыган будет рвать рубаху на груди, — все мы ждали от него чего-то такого, зековского. Потом всадит нож в Мишку — и закончится нелепая жизнь Башки на товарном складе. Интересно, есть у Цыгана в штанах нож? Мы обступили спорщиков плотнее, чтобы, если что, предотвратить кровопролитие.

— Дядька мой, — сказал Башка, — в Самаре сидел. Он Мишку Круга вот так знал, — Башка сделал рукой неопределённый жест, означавший, видимо, близкое знакомство. — И сказал мне дядька (Башка с патетикой возвысил голос), что песню «Владимирский централ» — а с ней и «Кольщика», и «Жигана» — Мишка Круг написал вместе с ним. На дядькиной шконке. Дядька мне и тетради показывал. С аккордами.

От такой наглости Цыган оторопел. Кулаки его сжимались и разжимались. Волчья бешеная слюна капала на землю. Чёрные усы шевелились, как лапки насекомого.

Как потом выяснилось, ножа у Цыгана с собой не было.

— Киия-а-а! — или что-то вроде этого прокричал Цыган и боднул Мишку головой в его толоконный лоб.

Неизвестно, кто от этого удара пострадал больше. Голова Мишки всегда была похожа на ядро, которым в давности из пушек прошибали вражеские стены. Цыган, кажется, сломал себе нос. Всё вокруг моментально окрасилось кровью, замельтешило. Дикий Цыган понял, что Мишка стоит после удара как ни в чём не бывало, и набросился на него с кулаками. Потом на Цыгана набросились мы: оттащили в сторону, пока он, хрипя, тянул когтистые руки к горлу обидчика, скрёб ботинками землю: «Суууука».

Мишка так ничего и не понял.

— Чего ты? Чего ты? — повторял он, стоя на месте. Губа его отвисшая дёргалась в обиде.

Потом, когда улеглись страсти и разгрузились все огурцы из фуры, я промывал Цыгану рассечённый нос. Кран с умывальником стояли на улице. Вода текла ржавая, собиралась в ржавые ручейки. Стрекотали цикады. Стояла душная летняя ночь.

— И чего? — спросил я. — Правда, что ли, Круг сочинил «Владимирский централ» при тебе?

Цыган цыкнул:

— Зуб даю.

— И ты хорошо его знал? Михаила Круга?

— Вот так вот, — и Цыган сделал жест рукой, похожий на тот, который раньше сделал Паша Башка: жест, означавший близкое знакомство.

— А расскажи про него, а? — попросил я. Михаил Круг в наших голодранских окраинах почитался за пророка. Для нас, пацанов, таких пророков было три: Ангус Янг, Виктор Цой и Михаил Круг.

И Цыган — поняв, что я, возможно, впервые восхищён его историей, впервые искренне готов её слушать, — не торопясь, закурил папиросу.

— Мишка, — сказал он и закатил глаза к небу. — Мишка — это был человечище. Гигант. Колосс. Ни разу, слышишь? Ни разу… — Цыган выдул дым и наклонился ко мне, — …не прогнулся он под мусоров. «Я, — говорит, — вам не пальцем делан, чтобы на зоне работать. Пусть мужики работают, а я поэт». Мусорские в шоке. А он стоит такой гордый, с гитарой, и свет вокруг него — точно как на иконе.

— Ну?!

— Гну. Затаскали его, конечно, сначала по карцерам. А потом поняли: не пробить им такого человека, как Мишка Круг. Не согнуть его, не сломать. Привели его обратно в общую камеру, отдали гитару и сказали: «Бог с вами, Михаил. Раз вы такой железный, пишите свои песни, а мужики вместо вас будут работать». И стал он писать песни. А надо сказать, определили Мишке Кругу верхнюю шконку, прямо надо мной, и сдружились мы с ним вот так, — Цыган вновь показал неопределённый жест рукой. — С утра просыпаемся, чайку попьём с конфеткой, я его и спрашиваю: «Что сегодня писать думаете, Михаил? Каково ваше вдохновение?» А Мишка от цигарки моей прикурит, затянется глубоко, посмотрит в окно наше зарешеченное, в даль сибирскую, и говорит: «Нету у меня вдохновения сегодня, Яша». «Да как нету? — спрашиваю я. — Не положено так! А ну, давай вместе сочинять!» И сядем мы с ним, бывало: он на гитаре треньк-треньк, один аккорд, другой — и на меня смотрит. А я уж подбираю слова: «Дом казённый предо мной да тюрьма центральная. Ни копейки за душой, да дорога дальняя. Над обрывом пал туман, кони ход прибавили. Я б махнул сейчас стакан — если б мне поставили-и-и…»

Цыган замолчал, уставясь влажными глазами в небо. Клубился дым папиросный, звенела ночь запахами, и представилась мне чужая, далёкая жизнь — а с другой стороны, не чужая, но такая близкая, потому что уходили же наши пацаны туда с легкостию? Саня Сафронов, Толя Самсонов, Дэвид, Паштет, Колька Здышкин, даже мелкий шкет по прозвищу Тырчик — и тот угодил в тюрьму. Тюрьма ловила наше поколение, словно сетями, расставляла силки статей — изобретательные: такие, что, казалось, шагу пацану уже ступить никуда нельзя — везде статья, везде срок, везде рожи прокурорские и СИСТЕМА.

Вскоре после ночи той подался я с товарной базы в литераторы. А Яшка Цыган… Слышал я, что Цыгана снова посадили: приставил однажды Яшка ножичек к горлу Люды, бухгалтерши на нашем складе, и увёл у Люды всю дневную выручку.

История Цыгана о знакомстве с Мишкой Кругом ещё долго поражала меня. И, бывало, на пьянках я хвастался знакомым, что знаю человека, который вместе с Михаилом Кругом написал «Владимирский централ».

Только потом пришла и в наши голодранские окраины цивилизация. Провели интернет. И узнал я из интернета, что пророк наш, Михаил, за свою жизнь не совершил ни одной ходки.

Что написал он свои песни — «Владимирский централ» и другие — в собственной квартире в Твери. И что настоящая его фамилия была не Круг, а Воробьёв.

Только я ничему этому не поверил.

Ведь написал же мелкий шкет по прозвищу Тырчик в нашем подъезде красной краской: «Свободу Михаилу Кругу!» Зря, что ли, получается, написал? Зря, наслушавшись его песен, пошёл в зону чалиться? Зря жизнь свою молодую в сибирской тайге потратил?

Ничего не зря!

В интернетах ещё и не то понапишут.