Почти сразу после заключения вторых Минских соглашений весной 2015 года между ЛНР и Украиной рухнул мост. Конструкция, соединявшая берега реки Северский Донец на границе, могла выдержать вес танка, но с самого начала войны на Донбассе больше всего была нужна старикам и инвалидам-колясочникам. Следующие четыре года они были вынуждены ходить за пенсией по самодельной переправе, рискуя собственной жизнью. В новом локальном очерке серии «Письмо из...» журналист Дмитрий Беляков рассказывает о жизни в «серой зоне», чёрных и красных «бабковозах», людях, примёрзших к войне, школе без окон и торжественной церемонии восстановления моста.

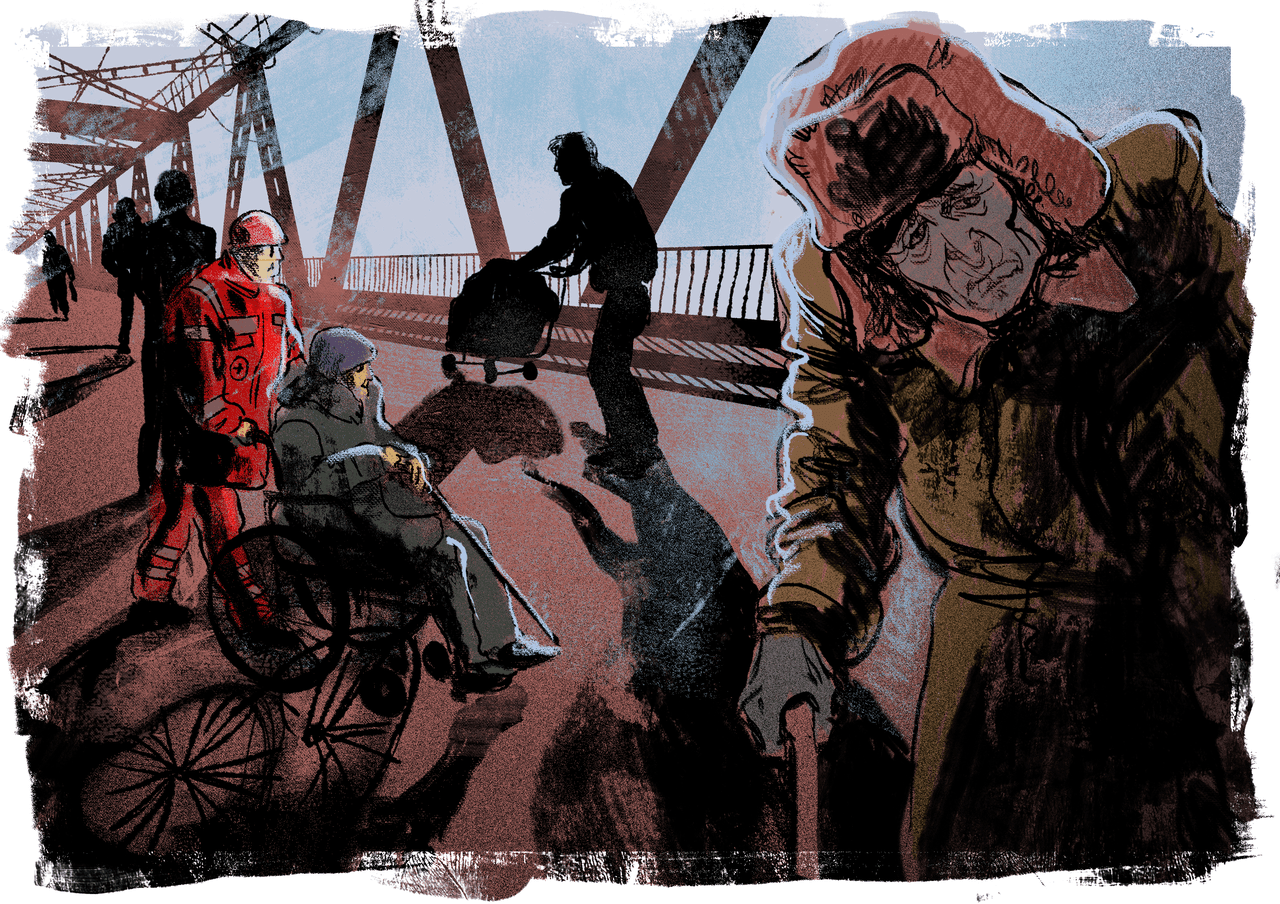

20 ноября 2019 года. Кортеж президента Украины Владимира Зеленского, которого ожидают на открытии моста через Северский Донец на границе между Украиной и ЛНР, ещё не прибыл. КПП работает своим чередом: каждые десять минут подъезжают автобусы, из которых выгружаются в основном старики с авоськами и костылями под мышками. К ним немедленно спешат рикши. Их два типа: улыбчивые тётушки и румяные дядьки в забавных красных шапочках с белым крестиком на лбу, одетые в аккуратные, томатного цвета комбинезоны украинского Красного Креста (ОККУ). Второй тип — сосредоточенные, угрюмые мужчины в спортивных костюмах, чёрных куртках и несвежих джинсах, словно прибывшие на машине времени из 90-х. И тех и других зовут одинаково — «бабковозы». Разница между ними в том, что румяные красные денег за ходку через мост не берут, а хмурые чёрные предлагают свои услуги за триста-четыреста гривен (800–1000 рублей). Красных рикш не хватает, поэтому чёрные без работы не сидят. Украинское телевидение расспрашивает пассажиров колясок ОККУ: «Ну как вам отремонтированный переход?» Синие от холода обээсешники в синих куртках демонстрируют гуманизм, жертвуя печенье бездомным собакам.

Инвалиды на тросах

Восстановленный мост через Северский Донец, соединяющий украинский берег с окраиной Луганской Народной Республики, — из разряда типовых сооружений на средних реках: такие конструкции на советских заводах штамповали десятилетиями. Построенный в 60-е, скромный автомобильный мост был взорван 19 марта 2015 года, уже после подписания Минских соглашений. Кто и почему взорвал — выяснить достоверно уже нельзя: обе стороны отказываются от ответственности и валят вину друг на друга. Как бы то ни было, до подрыва ширина мостового пролёта позволяла свободно проезжать любой бронетехнике, а опоры выдерживали вес танка.

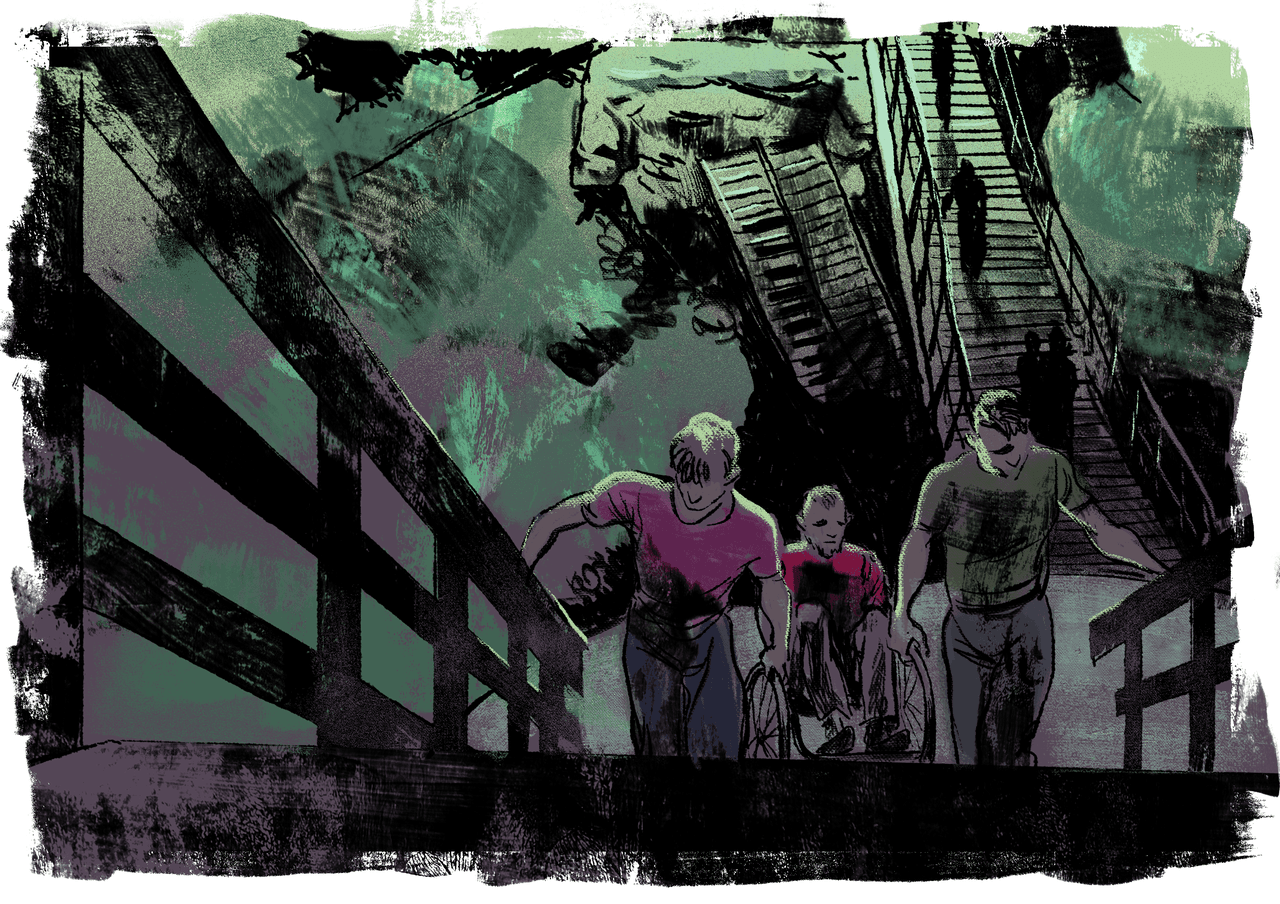

Самый первый пеший пункт пропуска открыли 27 октября 2015-го, и жители прифронтовых районов занялись «альпинизмом». Старики и инвалиды, до сих пор получающие пенсию на украинском берегу Северского Донца, стали осваивать технику использования страховочных тросов, двигаясь по огромным, десятиметровой высоты деревянным лестницам.

Несчастные случаи регистрировали почти каждый день: не всякий попадал на другой берег реки, людям приходилось буквально рисковать жизнью. Летом откачивали тех, у кого не выдерживало сердце, зимой количество травм и смертей росло из-за обледенения ступеней. Именно тогда и возник сервис «бабковозов» — рикш, занятых перевозом инвалидов: перевозчикам приходилось буквально втаскивать инвалидные коляски на руках по шатким ступеням. Но это был единственный способ пересечь реку.

Мост стоит аккурат посередине «серой зоны» — полосы в полтора километра между позициями обеих сторон. По соглашению, здесь нельзя находиться вооружённым людям. По обеим сторонам дежурят медики, но часто бывает, что они не успевают: например, украинские врачи без сопровождения полиции в зону не ходят, и за последний год «на мосту» умерло два десятка пенсионеров-сердечников, измотанных дорогой и не дождавшихся помощи.

То, что после пяти лет войны мост в прифронтовой зоне функционирует в спокойном режиме, похоже на чудо. Долгое время ЛНР с Украиной не могли согласовать проект восстановления. Обе стороны обвиняли друг друга в саботаже, осознанном затягивании процесса восстановления, нежелании разминировать прилегающую территорию, разбирать укрепления... Кроме того, Киев настаивал на сужении пролёта до двух метров, ЛНР мотивировала свой отказ пойти навстречу тем, что «если сузить мост, по нему не пройдёт скорая, которая часто требуется старикам в очереди».

Спорили долго, но после препирательств сошлись на том, что за предельную ширину моста примут 2,5 метра, и внутрь взорванного пролёта интегрируют две конструктивные вставки из дерева, которые смогут выдержать не более пяти тонн.

От войны до войны

На мосту — бродячие собаки и собачий холод. Минус семь и ветер. За ограждением маячит силуэт украинского пограничника в жёлто-коричневом комбинезоне. Воротник поднят, шерстяная шапка напялена по самые глаза. Миную мобильный блокпост скучающих сепаратистов и пристраиваюсь с камерой между барьерным ограждением и стальной балкой. Сквозь пролом, сделанный 120-миллиметровой миной в железобетонном полотне, вижу, как в двадцати метрах подо мной бурное течение уносит хлопья бело-жёлтой пены. По мосту стучат костыли, скрипят галоши, тащатся баулы, рюкзаки, чемоданы, коробки, ящики, погромыхивают колёса и колёсики.

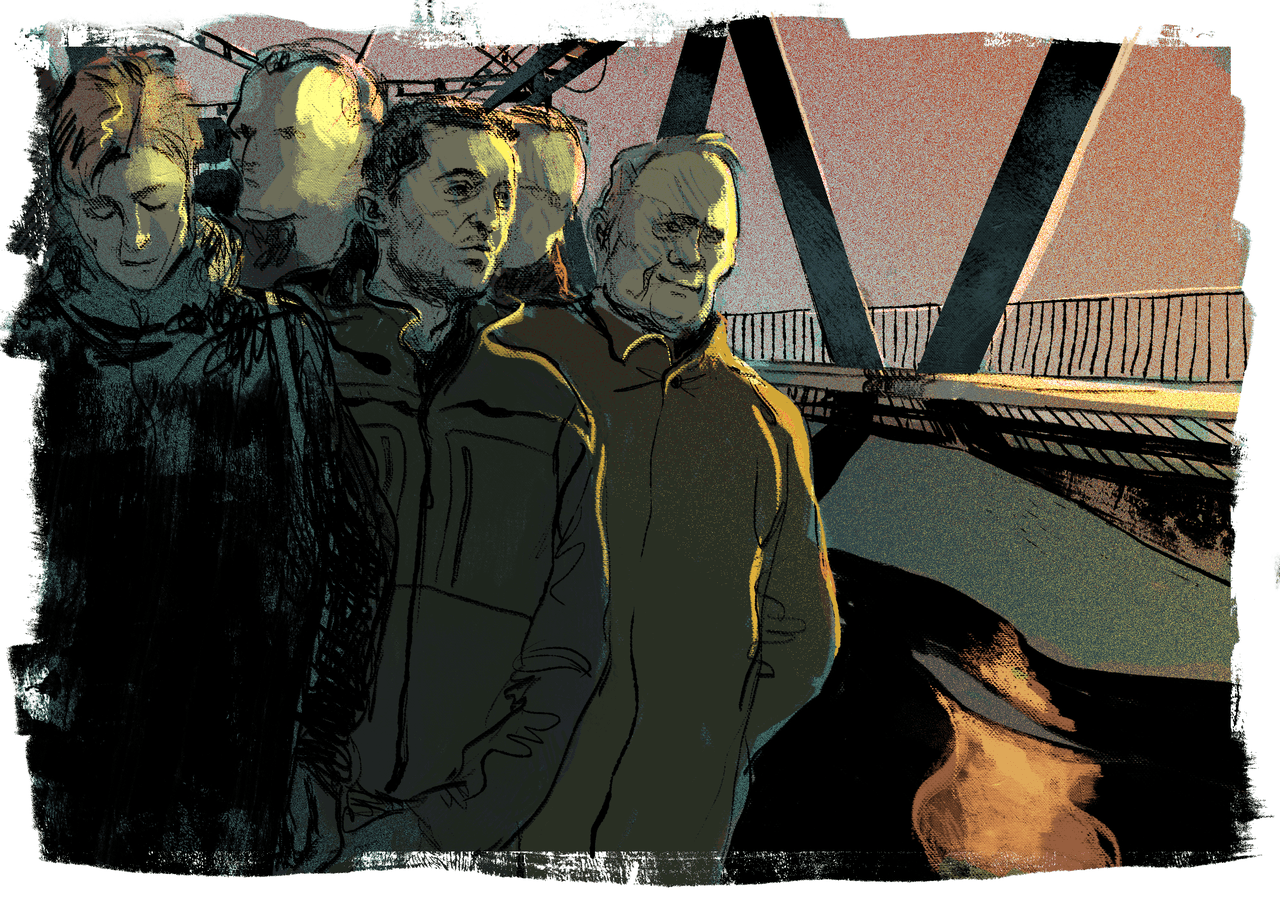

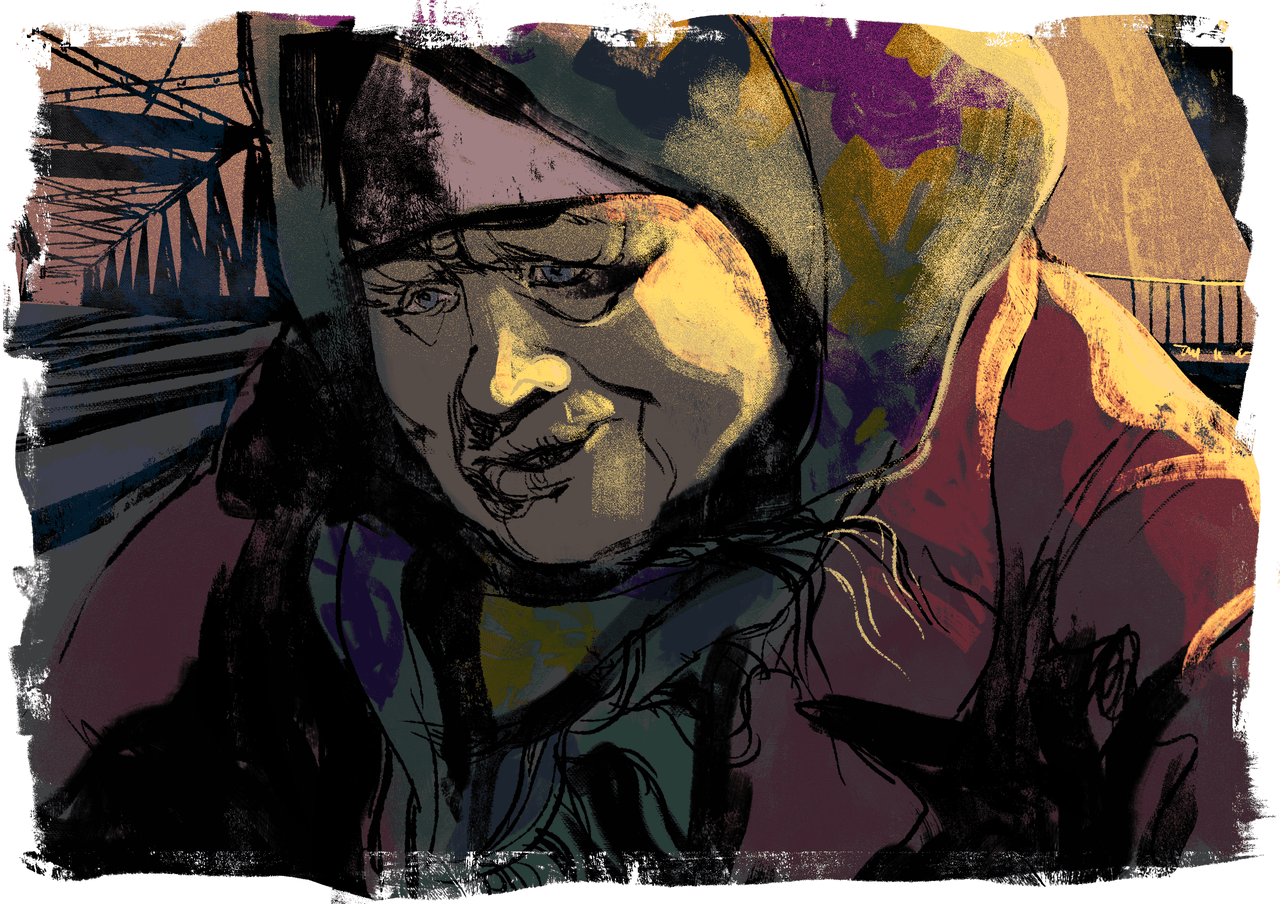

Ко мне, опираясь на посох, приближается широкоплечий старик в замусоленной, жёлтого цвета бекеше. Иссечённое морщинами худое вытянутое лицо. Дряблый подбородок, белая шея с круглой тёмной родинкой над острым кадыком. Выцветшие глаза чуть поблёскивают под кроличьей шапкой. Заметив меня, старик медленно поднимает голову и отступает назад. Он споткнулся бы, но, ухватившись за руку проходившей рядом женщины, удержался. Дед заметно разволновался и, с трудом овладев собой, проговорил::

— Можно тут… присяду я? Передохнуть, в этом смысле. Если не занято…

Я смущённо слезаю с ограждения.

Старик низко наклоняет голову и что-то бормочет. Слов не разобрать. Когда он вновь поднимает лицо, я спотыкаюсь об удивительно спокойный, слегка растерянный взгляд.

— Вы в войну здесь были или выезжали куда-то?

— В какую? Вы про какую войну спрашиваете?

— Да вот которая в 2014-м началась!

В ответ старик устало машет рукой.

— Родились в войну… и умирать теперь. На войне…

Старик поднимается, уходит, и его место занимает пожилая женщина, опирающаяся сразу на две трости: платок поверх шерстяной шапки, пальто «в пол», разношенные сапоги.

— Как добрались? — спрашиваю я.

— Добрались… Вон какой злой сегодня украинский-то таможенник попался! Всю сумку мою перетряхнул. Щас, говорит, посмотрим, какая ты «палочница», а то передо мной все бабки хромают, а перед сепаратистами и пляшут без костылей, и поют… И чего он искал в сумке той? Золота нету у меня…

— Как вы войну пережили?

— Знаете, когда меня раньше про войну спрашивали, я про войну с Гитлером вспоминала… Ну да ладно, поняла я, про какую. Я сама с Михайловки. Баба Аня меня звать. Бескровная — моя фамилия. Как обстрел — так в подвал тикалы… Открывали окна, двери, чтобы вакуум не создавался при взрывах, и волна сквозняком проходила. Как воны бахали! Що воны зробилы, що зробилы… Собака наша на руках так и сидела у меня, когда бахали. А уже нервы стали никуда, то я к дочери в Россию поехала… И вот вечером какие-то хлопцы фейерверки во дворах где-то запускали, я как проснулась! И на пол — хлоп! И под кровать!

Мартин, Владимир и Анка

Зеленский появляется в окружении украинских военных, иностранных гостей и небольшого кольца охраны. На нём серо-зелёные кроссовки, «тактический», цвета хаки костюм с чёрно-зелёным шевроном, на котором изображён череп под логотипом «чёрных запорожцев» Симона Петлюры с надписью «Украина або Смерть». Слева от него шагает Мартин Сайдик, австрийский дипломат, специальный представитель председателя ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе на востоке Украины, пожилой высокий мужчина в сером плаще, застёгнутом на все пуговицы. Справа — Анка Фельдгузен, посол Германии в Украине, улыбчивая худощавая дама с коротко стриженными светлыми волосами и чёрным шерстяным ободком на голове.

Зеленский бледен, выглядит напряжённым, однако не забывает улыбаться. Сайдик почти спит на ходу, не сразу реагирует на какую-то фразу, брошенную президентом Украины в ходе дипломатической дискуссии. Анка Фельдгузен, несмотря на жестокий холод, расстаётся с шерстяным ободком, профессионально улыбается и деликатно вставляет аккуратные, поощряющие фразы. Совершив прогулку протяжённостью в пятьдесят шагов от «ноля» до середины восстановленного пролёта, Зеленский приостанавливается, чтобы попозировать прессе, изображая оживлённую беседу с дипломатами Германии и Франции.

Говорит он эмоционально, энергично встряхивая головой в конце каждого предложения. Немецкий посол скромно слушает, вежливо подняв брови и сохраняя дипломатичную полуулыбку на лице. Звучат слова про «совместную миссию украинской власти и её близких партнёров», про «важный день» и «символизм». Даются клятвы «переходить от обещаний к реальным действиям». С середины моста обиженно лают собаки, которых прогнала с украинского берега на сторону ЛНР президентская служба протокола.

Сайдик почти индифферентно наблюдает за происходящим, и на его смугловатом лице отражается лишь некое подобие сочувствия в момент, когда Зеленский признаётся, что работа над строительством моста и дороги была сложной. Сразу после этого дипломат с видимым облегчением протягивает руку президенту Украины, который с благодарностью смотрит на него чуть снизу вверх из-за разницы в росте.

С блокпоста за Родиной

На повороте, в пятистах метрах от блокпоста сепаратистов, — импровизированная стоянка белых джипов ОБСЕ. Сидящие в машинах румяные толстяки в голубых бронежилетах пьют кофе и жуют булочки. За блокпостом — бескрайнее, заросшее бурьяном поле. На самом его краю виднеется поселковая школа в три этажа.

У школы есть номер — четыре и персональная деревянная галочка-сердечко «я-люблю-ЗСШ-№4» — дизайнерская пародия на элемент городской среды, установленная на пень. Похожее сердце, только нарисованное чёрным фломастером, можно рассмотреть на одном из обшарпанных деревянных щитов, закрывающих слепые оконные проёмы: кто-то, пожелавший остаться неизвестным, признаётся в любви к некой Юле. Через эту территорию робкой школьной страсти, обходя выбоины на асфальте, шагает Валентина Николаевна Шевченко, завуч 4-й школы, женщина средних лет, одетая в полосатую шубу и шерстяную шапочку:

— Видите, что они натворили? Посмотрите на наши окна! Вообще ни одного целого с этой стороны не осталось — все повыбило взрывами! Задолбали: бах-бабах! Целыми днями…

— А отвод сил?

— Да… отвод… жабьими шажками. На километр — ЛНР отошли, на километр — украинцы. А обстрелы-то не прекращаются! Поэтому я считаю, что перемирия нет.

— А откуда бьют?

— Новоалександровка, Ореховка, Попасная — оттуда бьют. С блокпоста за Родиной тоже лупят.

— А какие территории освободили от войск?

— Пока они (ЗСУ) вышли с Екатериновки.

— А откуда вышли войска ЛНР?

— А это… это ж военная тайна, может быть? Девочки, давайте покажем корреспонденту наши окна в школе!

На втором и третьем этажах в каждом окне по две-три пулевых скважины калибра 7,62 миллиметра. Окна выходят на степь. За степью — микрорайон Партизанское (Золотое-4). Там позиции украинских войск. Учителя рассказывают, что стреляют оттуда.

Золотое-4 — один из микрорайонов некогда единого населённого пункта со своеобразной нумерацией: ещё при Союзе пять хуторов объединили в анклав под общим названием Золотое и пронумеровали: Золотое-1, Золотое-2, Золотое-3, Золотое-4 и Золотое-5. Местные по сей день пользуются старыми названиями: Карбонит, Родина, Стахановец, Марьевка и Партизанское. До войны Золотое было частью Первомайска (сейчас под контролем ЛНР). После «Минска-2» под контролем Украины находятся Золотое-1 (Карбонит) и Золотое-2 (Родина). Под контролем ЛНР находится Золотое-5 (Марьевка). Одни только Золотое-3 (Стахановец) и Золотое-4 (Партизанское) «зависли» непосредственно на линии соприкосновения и стали полем битвы.

— Стреляют, стреляют ещё, — говорит учительница. — Так-то тихо, но, бывает, у них наступает обострение — и давай пулять! И всё к нам летит. Ученики мне недавно рассказывали, в подъезды своих домов-то приходится заползать, бывает.

В коридорах и на лестницах шумно: откуда-то снизу доносилась музыка — шла репетиция праздничного концерта, с этажа на этаж носились дети. У трижды простреленного окна три девчонки репетировали стихотворение. Белые передники, банты, вплетённые в косы, заколки в волосах.

К разговору присоединяется ещё одна учительница — Людмила Бешимова, преподаватель математики и физики.

— Сейчас-то нормально. А вот в четырнадцатом обстрелы были такие, что за хлебом не выйдешь: страшно! Самый ужас, конечно, был 22 июля 2014-го. Нас бомбили тогда. Я в Первомайске живу, сама видела, как самолёты пускали тепловые ловушки и бомбы сбрасывали. А летали низко-низко… значит, видели, что это они город, гражданский объект, бомбили!

— А сколько жертв от их артиллерии за эти пять лет — не сосчитать… — шумно вздохнула Валентина Шевченко. — То в очередь за хлебом прилетит, то во двор. Помните, в четырнадцатом сразу пятерых одним махом уложили? Как сидели в одном подвале, так всех и размазало там же.

— Да вот на Покров в прошлом году был обстрел, наша школьница погибла!

— Настя с Марьевки?

— Настя, Настя… Такая была девочка! Красивая, умничка, хорошая ученица. Девятый класс закончила, только-только поступила в медколледж.

Эта трагедия здесь на устах: она произошла в октябре 2018-го, во время обстрела Марьевки (Золотого-5). Ударил 120-миллиметровый миномёт из микрорайона, подконтрольного Украине. В результате попадания мины во двор жилого дома по улице Почтовой погибли Настя Ковтун и её мать Лариса. Насте было 17, её маме — 47.

День рикши

На стоянке маршруток, возле оранжевого ведра, доверху заполненного одноразовыми стаканчиками из-под кофе, громко ссорятся воробьи. Рядом, на жухлой траве, друг на друге громоздятся обшарпанные, поржавевшие тележки всех габаритов. У каждой тележки есть хозяин, каждая пристёгнута цепочкой к барьерному ограждению шоссе. Большинство железных таратаек — из ближайшего украинского хозмага, но некоторые — просто уникальные образцы народной импровизации. У одной к стальной раме приклёпано ветхое дермантиновое кресло от «жигуля». Спинка «сидушки» закреплена жёстко: не оторвёшь, однако, железный рычажок, приспособленный для удобной посадки пассажира. К сидению снизу прибита ветхая чурочка, приподнимающая всю конструкцию над станиной на добрых четверть метра: это позволяет разместить ноги на раме, не задирая их выше ушей.

Чёрные «бабковозы» тарахтят в обоих направлениях, распугивая дворняг. Сегодня — их день; на украинской стороне не видно красных комбинезонов. У сотрудников ОБСЕ тоже выходной. На месте лишь дежурные представители военно-мостовой рыночной отрасли: рикши, курьеры, взимающие плату за доставку документов и товаров, риелторы, сдающие комнаты и койко-места тем, кто не успел управиться со всеми делами и вынужден оставаться на ночлег, тётки в пуховых платках и передниках, продающие «кофэ-чай-сигареты-пиво», водители маршрутных такси, целый день снующих от Луганского автовокзала до моста. Есть ещё «решалы» — те, кто «разруливает», разрешает бюрократические, юридические и иные вопросы с таможней, милицией, военными.

Некоторые люди, зарабатывающие на ситуации вокруг моста, специализируются исключительно на примитивном «перебросе» продуктов или лекарств, причём определённого типа, играя на разнице в цене: в ЛНР всё втридорога, поэтому выгодно покупать в станице Луганской (остающейся под контролем армии Украины) и сбывать в Луганске (находящемся под контролем ЛНР). Каждый день через прифронтовой мост переходят от десяти до пятнадцати тысяч человек. Каждый из них снимает в банкомате на украинской стороне свою пенсию: от двух до десяти тысяч гривен (5000–26 000 рублей), но и оставляет на мосту тоже немаленькую сумму. Дороже всего поездки через мост обходятся инвалидам, на которых в основном и зарабатывают «бабковозы»: для начала нужно отдать минимум шестьсот гривен (1600 рублей) за поездки в оба конца. Тем, кто приезжает на лечение, приходится также раскошеливаться на оплату ночлега: двести гривен (530 рублей) — койка в хостеле, плюс питание, такси… Лечиться инвалиды-украинцы, прописанные в ЛНР, но живущие у своих украинских родственников, предпочитают в Луганске, так как Украина не оказывает медицинские услуги жителям «сепарской стороны»: справки о ранениях и увечьях, выданные врачами ЛНР, недействительны.

Стаканокардия

За растёртым колёсами ледяным глянцем шоссе бугрится бело-рыжая голая степь — вся в лысых, без единого клочка травы, шишках холмов. Там скоблит землю, оставляя за собой глубокую чёрную рану колеи, военная колонна. Над ней нависло сизое едкое облако соляры. С надсадным воем дизелей многотонные машины выползают из низины на шоссе. Буксуя, колыхаясь между пригорков, раскидывая во все стороны жирные комья земли, машины выстраиваются в походный порядок. Два тентованных «Урала», два «наливника» посередине колонны. Сразу за ними прилипла БМП, за которой чадит исчадие отечественного оборонпрома — санитарная «мотолыга». На её броне сидит женщина лет сорока пяти в пятнистом бушлате. Она что-то кричит моему водителю, кокетливо помахивая рукой, в которой зажат тлеющий фитилёк сигареты, рассыпающийся на ветру искристым фонтаном красных брызг.

Мой водитель Никита, бывший военный, на вопрос отвечает:

— Да знаю её. Примёрзла к войне, вот и… осталась. А чего делать-то?!

Этой фразой Никита объясняет абсолютно всё.

— А как на войне было, Никита?

— Да нормально было. Нам люлей давали нормально… У меня вот четыре осколочных, это восьмидесятка (мина) бахнула, и пулевое одно — от своих. А чего делать-то?!

— Как так, почему от своих?

— Да просто: самый минус в ополчении какой? Стаканокардия! Вот один такой заболевший взял автомат и начал вокруг поливать. Мне и прилетело.

За бесконечными полями тянутся сёла. Жесть штыков слепых фонарных столбов, серая полоса одинаковых блёклых домиков, некрасивых бараков, панельных «хрущёвок». Посреди этого тусклого пунктира — единственное яркое, красно-зелёное пятно: со стены двухэтажной коробки скучающий Создатель с безнадёжным укором взирает на криво улыбающегося «батю Дрёмова» — в своё время одного из наиболее известных полевых командиров ЛНР, объявлявшего себя то «казачьим атаманом Всевеликого Войска Донского», то «генерал-майором казачьей Национальной гвардии» и погибшего в день собственной свадьбы в 2015-м в результате покушения. По нижнему краю огромной фрески бегут буквы девиза: «Работайте, Братья…»

Его авторство принадлежит милиционеру Нурбагандову, погибшему от рук боевиков в Дагестане, однако лозунг необъяснимым образом перекочевал с Кавказа на Донбасс. Девиз прижился здесь, и после серии покушений на культовых полевых командиров (Мозгового, Беднова, Павлова, Толстых, Дрёмова) в сети появилось целое собрание посвящённых убитым «героям Новороссии» баллад и поэм различной степени художественной ценности, с единым, впрочем, мотивом: «Работайте, Братья».

В размытых очертаниях укрытого морозным туманом холма угадывается поворот на Первомайск. Въезжаем: опустевшие улицы, расщеплённые вдребезги стволы деревьев, распахнутые чёрные рты окон завода по производству бурового оборудования, изрешечённого «Градами», искорёженная железная лапша ограды вокруг заросших бурьяном руин, рытвины провалившихся колодцев рядом со стелой «Слава Шахтёрскому Труду». Сама стела — в оспинах осколочных ран.

— А где воевал, Никита, в каких местах?

— Бахмутка, Счастье — вот там… Один командир — мировой мужик был: комбат Белов. Он с России был, с Улан-Удэ… или откуда-то оттуда. Жалко, уехал потом. А заместитель его, замкомбата Шепель, он наш, местный. Вот он — гандон. Вор потому что. Тырил гуманитарку, соляру, боеприпасы продавал налево. Я из-за него и уволился. А чего делать-то?!

— Он что, тебя лично обидел чем?

— Меня-то нет, но я ушёл после случая… Тогда, в конце четырнадцатого, за три дня в батальоне семь «двухсотых» образовалось. Я троих очень хорошо знал. А Шепель их уволил задним числом, чтобы не платить боевые и компенсации за гибель. Я потом узнал, поговорил с ним… нормально так поговорил… А чего делать-то?!

— Долго ты воевал?

— Да воевал всего семь месяцев.

— А семья что же?

— Да нету у меня семьи. Была жена, Лена. Расстались по обоюдному, как говорится: надоела ей моя война. А чего делать-то?!

Под чугунный брейкбит

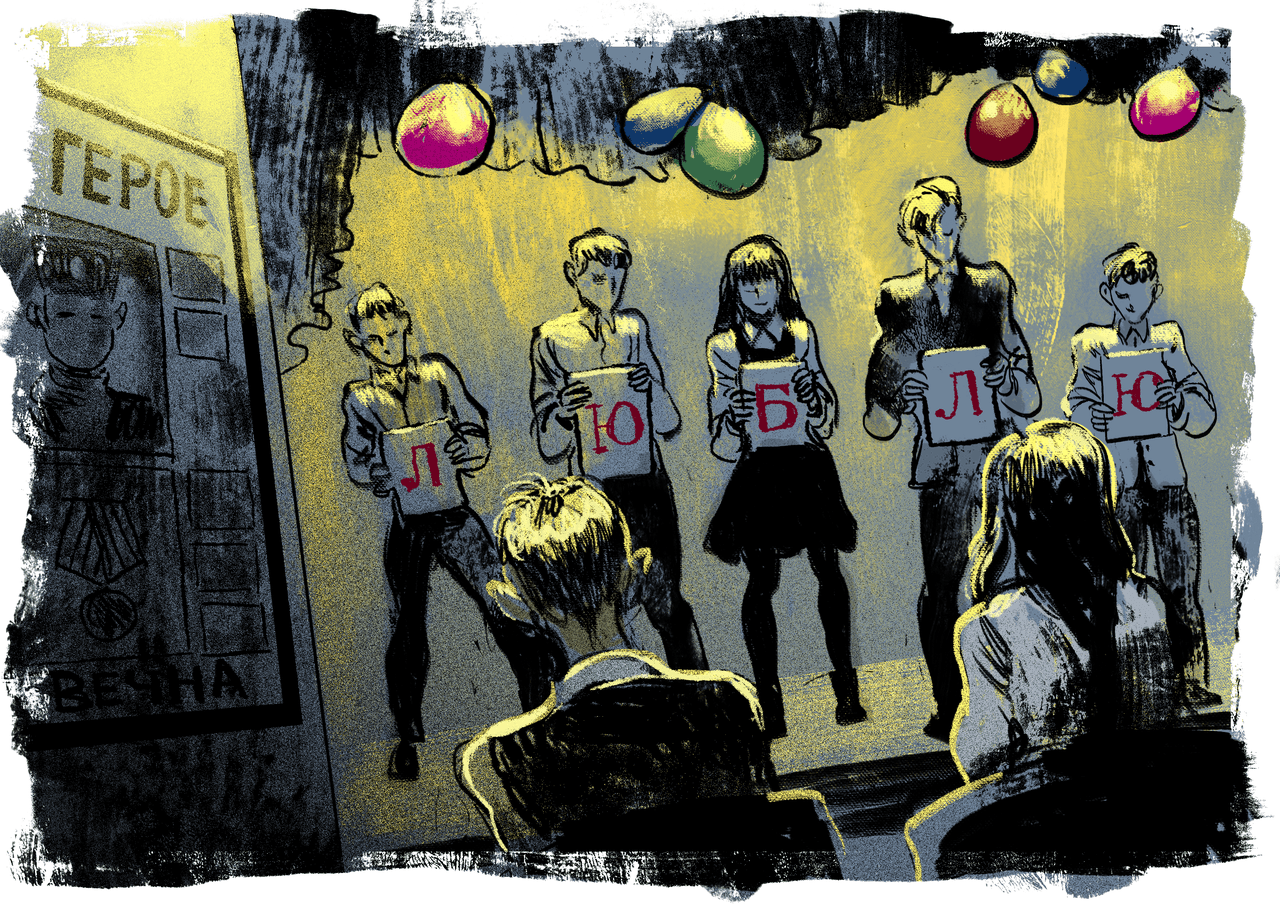

Четыре десятка учеников и гостей школы теснятся на низеньких стульчиках в школьном коридоре, где выстроился детский хор младших классов. Дети стоят в ряд, чередуясь мальчик-девочка-мальчик. В руках у каждого — картонка с буквой, раскрашенной в радужный цвет. Все картонки вместе складывают композицию: «Я люблю». Телевизор в углу показывает сентиментальную чёрно-белую короткометражку. Всхлипывает аккордеон, школьники умильно выводят про мамин день рождения и про «первое слово». Это школьное мероприятие в честь Дня матери. Музыкальный репертуар состоит в основном из песен конца 90-х и советских шлягеров, которые исполняются с особенной ностальгией.

На стенах — флажки ЛНР, памятки с правилами пожарной безопасности, плакаты на тему основ профориентации, стенд в честь героев Великой Отечественной и — отдельный стенд о герое нового времени: школа носит имя Романа Салькова, когда-то учившегося здесь, позже служившего в 6-м казачьем полку у Дрёмова и сложившего голову здесь же, в 2016-м, при взрыве набитого боеприпасами грузовика.

На аккуратном стенде в честь «героя ЛНР» — портрет самого Салькова, десяток цветных фотографий, копия удостоверения к медали «За Дебальцево», отчеканенной «Всевеликим Войском Донским». Венчает пёстрый гербарий строгое требование вечно хранить память о герое.

На сцену неожиданно выбегают четыре реактивно бодрых танцовщицы в кедах, одетые в белые блузки и чёрные джинсы чрезвычайно зауженного кроя. Звучит подборка электронного фанка с хип-хопом. Елейная атмосфера в зале меняется. На лицах появляются улыбки, некоторые присутствующие начинают притопывать в такт музыке. Под чугунный, закладывающий уши брейкбит девчонки энергично изображают страстный танец, взмахивая ногами выше головы и переламываясь почти пополам. Со стенда на стене на танцовщиц тревожно смотрит Сальков.

С Людмилой, жительницей Луганска, путешествующей к сыну в Харьков, я расстаюсь на украинском «ноле». Пока мы ковыляли через мост, пенсионерка жаловалась, что после осколочного ранения, полученного в 2015-м во время миномётного обстрела луганских окраин, украинские врачи отказали ей в медпомощи из-за справки, выданной «медсестрой-сепаратисткой».

— Молодой человек, а вы знаете, кто построил этот мост?

— Даже не догадываюсь.

— Мой отец!

— Да неужели? Представляю, что вы чувствовали, когда его взорвали…

— Это не передать. Но я хотела бы рассказать не про взрыв, а про день, когда его (мост) открывали! Это был прекрасный день! К сожалению, год я не помню… Шестидесятые — прекрасное было время. Меня, совсем маленькую девочку, привезли на моторной лодке. Я помню, играл оркестр, вокруг цвели сады, люди радовались… Представить, что этот мост взорвут? С другой стороны, кто вообще мог тогда представить себе, что украинцы пойдут с оружием друг на друга?

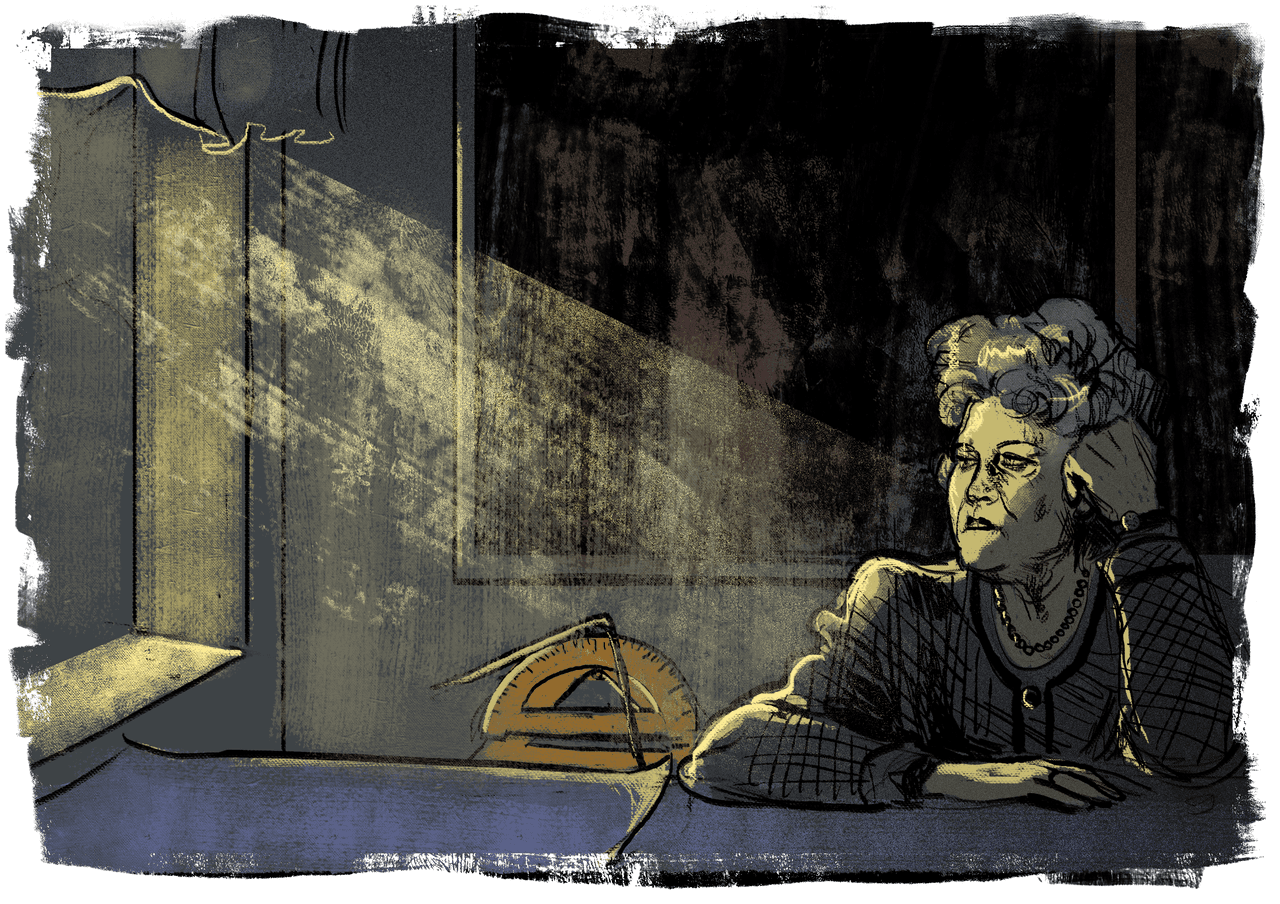

В просторном, но пустом классе математики холодно. На оконных стёклах наледь с полпальца. В школьном дворе алеет фанерное сердце. Людмила Павловна Бешимова участливо интересуется:

— Вы мёрзнете? Я уже привыкла… Это ещё тепло! У меня квартира в Первомайске, там все окна повылетали. Вот где холод! Поэтому живу сейчас в Золотом.

— Вы верите в мир после отвода войск?

— Я верю только в Россию.

— Но России вы не нужны; вы это осознаёте?

— Я… не думаю, вернее, не знаю, нужны ли… В Украину мы точно теперь не вернёмся. Люди, мы то есть, им не нужны. Им нужна территория! А люди — не нужны.

— А новая власть украинская как вам?

— Мы не можем эту власть понять… Украина как страна — я всегда её любила и считала замечательной, несмотря ни на что. Но я не верю их правительству.

— Как вы жили здесь до войны?

— Нормально. Небогато, но — жили-поживали. Я в России подрабатывала, трудилась в одной русской семье домработницей… здесь-то денег не было. А сейчас…

— А что сейчас?

— А сейчас маемся, выживаем! Живём на два берега. Квартира здесь, родня на украинской стороне. Раз в 58 дней, по украинскому законодательству, я должна пересекать границу по мосту через Северский Донец, чтобы подтвердить Украине, что мы живы, и получить возможность снять наши с мужем две законных пенсии. Местные пенсии-зарплаты, сами понимаете… К тому же здесь всё ужасно дорого. Мы просто стараемся выжить. Мои внуки тоже через тот мост ходят. Родились здесь, живут на украинской стороне, ходят в украинскую школу, а приезжают сюда и говорят такие вещи, что мне страшно.

— А что говорят?

— Что Россия — наш враг, агрессор. Их там, в украинской школе, научили. Но что же делать? Этот мост — он и для них тоже.