В восьмой главе своего дневника свидетель создания советского государства Сигизмунд Дудкевич обзаводится самым настоящим браунингом, купив его у демобилизованного военного. И тут же пускает его в ход — однопартийцы зовут его участвовать в описи имущества обложенных налогом буржуев. Дудкевич соглашается. Так новоявленные коллекторы изымают у семьи фуфайку и шифоньер.

(Стилистика автора сохранена)

Серия

«Красный дневник»

На завод к нам поступил на работу демобилизованный из армии какой-то начальник беспартийный. Однажды под большим секретом он предложил мне купить у него револьвер — бельгийский двенадцатизарядный браунинг, весь никелированный, красивый и удобный. Просил за него 40 рублей и в придачу давал двенадцать патронов. Патроны к нему подходили и от нагана. Продавал с таким условием, чтобы при любых обстоятельствах я не сказал, у кого купил, в противном случае — тюрьма. Членам партии в то время разрешалось носить оружие, но его необходимо было зарегистрировать и получить документ. А как ответить на вопрос, где взял, который обязательно зададут в ОГПУ (орган госполитуправления)?

Я рискнул, купил — уж очень мне браунинг понравился. Решил обмануть ОГПУ. Разобрал браунинг, некоторые части спрятал вместе с патронами, а другие положил в сырое место, чтоб заржавели. Когда браунинг принял вид валявшегося в земле, я пошёл с ним к начальнику ОГПУ. Тот долго крутил его в руках, рассматривал — и задал вопрос: где взял? Я объяснил, что, ещё будучи в совхозе, нашёл его в земле, а сейчас хочу отремонтировать и носить. Он заставил меня письменно ответить на свой вопрос и указать фамилию того, кто может мои слова подтвердить. «Это хуже», — подумал я, но путь к отступлению был уже отрезан. Написал так, как говорил, указав вымышленную фамилию человека, который якобы может подтвердить правдивость моих слов. Начальник взял мою писанину, револьвер и сказал, чтобы я через две недели снова зашёл к нему.

Все эти две недели я переживал, думая, что меня арестуют, но решил всё-таки не выдавать того, у кого купил. В назначенный срок робко захожу в кабинет к начальнику, а он сразу мне говорит: «Идите, я вас вызову». Ну, думаю, пропал я. Жду неделю, две, а меня не вызывают. Тогда я стал просить секретаря парторганизации завода, чтобы он поговорил с начальником ОГПУ, поскольку они знакомы.

Парторг несколько раз заговаривал о возврате мне револьвера, но начальник ОГПУ не обещал.

Я набрался нахальства и сам отправился нему. Только ступил на порог кабинета, как услышал: «За браунингом?». Затем начальник ОГПУ дал мне анкету и сказал: «Заполни её, приложи две фотографии и характеристику парторганизации». Уже через несколько дней браунинг был у меня с удостоверением на право ношения. Потребовалось всего часа два — и я превратил разобранный браунинг в боевое оружие. В первое же воскресенье надел свой комсомольский костюм, сверху на пояс повесил браунинг в новой кобуре и отправился гулять. Иду важно по городскому парку — и вдруг навстречу мне начальник ОГПУ, он тоже меня заметил. Сразу моя важность пропала: я не знал, что он мне скажет, но он обвёл меня взглядом и промолчал. После этой встречи я уже никого не боялся и носил браунинг открыто.

Завод наш находился на окраине города и был обнесён высоким кирпичным забором, что давало мне возможность по воскресеньям в заводском дворе соревноваться с дежурившими милиционерами в стрельбе. Патронами они снабжали меня в достаточном количестве. В августе директор завода, позвав в свой кабинет, дал мне прочитать бумажку, подписанную начальником ОГПУ, в которой тот просил отпустить меня в его распоряжение на десять дней. Директор спросил, не тайный ли я сотрудник ОГПУ. Я ответил отрицательно, но он не поверил. В этот же день я явился к начальнику ОГПУ, который вызвал своего сотрудника Громова и, кивнув в мою сторону, сказал ему: «Это вам в помощь». Громов ввёл меня в курс дела: на бывших буржуев был наложен денежный налог, многие из них не полностью его выплатили — вот мы с ним и должны любыми средствами собрать эти недоимки. Громов предупредил, что могут попасться и такие, что придётся применить оружие, поэтому в кармане у меня должен быть револьвер наготове. Попутно спросил, умею ли я стрелять. Я ответил, что стреляю отлично.

На второй день мы с Громовым пошли по квартирам и ходили так не десять, а тринадцать дней, но недоимки собрали все. Не понравилась мне эта работа. Большинство недоимщиков плакали, когда мы забирали у них вещи, а слёз я не люблю.

Приведу два характерных случая. Заходим к одной женщине — муж сбежал за границу, у неё двое детей: мальчик лет одиннадцати и девочка лет девяти. В доме почти пусто: всё вынесла на базар. Громов обшарил весь дом (я в это время следил за хозяйкой) и нашел в сундуке новую фуфайку — больше ничего подходящего не было. Из мебели шифоньер решил забрать. Когда его грузили извозчику на дроги, хозяйка молчала, а когда взяли фуфайку, она начала рыдать и причитать: «В чём же я зимой буду ходить, как детей кормить?». Дети тоже подняли крик. Я посоветовал Громову не брать фуфайку, но он был неумолим.

Когда оказывали сопротивление, тогда и я был жестокий.

Громов предупредил меня, что вечером зайдём к бывшему хозяину кожевенного завода: он богатый, больше половины налога выплатил, а остальное категорически отказывается платить. Днём он где-то работал. Заходим в дом — вся семья за столом: ужинают. Хозяин лет сорока пяти, двое детей: девочке лет пятнадцать, мальчику — около восьми. Хозяйка приветливо приглашает нас сесть. В комнатах хорошая обстановка — сразу видно, что живут богато. Когда Громов объявил, зачем мы пришли, хозяин немного помолчал, а потом стал кричать: «Грабить пришли, по миру нас пустить хотите!» — махнул рукой и зацепил лампу, висевшую над столом. Лампа упала на стол, в это время Громов выстрелил, куда — не знаю, но и я выхватил револьвер и дал в потолок два выстрела. Громов крикнул: «Ни с места!» — и в это время чиркнул зажигалкой, а наган направил на хозяина. Какое-то время все сидели за столом в оцепенении, первыми закричали дети. Громов повторил: «Сидеть на местах!», а хозяйке приказал поднять лампу, которую он зажёг от зажигалки, попросил ещё одну лампу — зажёг и её. Хозяин сидел бледный, руки у него тряслись. Громов приказал хозяину и детям оставаться на месте, а сам с хозяйкой пошёл делать обыск.

Я стоял с револьвером в руке, наблюдая за хозяином. Он несколько раз порывался встать, но я наводил на него револьвер и приказывал сидеть. Тогда он взял сына на колени и начал успокаивать его. Больше часа Громов шарил по комнатам, только слышались плач и оханье хозяйки. Затем хозяйка стала таскать и класть на пол около меня одежду: там было три пальто, сапоги, какие-то шторы, обшитые золотом, и много других дорогих вещей. Громов принёс несколько золотых рюмочек и ложек, часы карманные с золотой цепочкой и золотой перстень, за которым хозяйка больше всего плакала. Громов составил акт изъятия, переписал все вещи, мы поставили свои подписи, а хозяин отказался. Тогда Громов пригрозил ему арестом — тут и он подписал. Громов усадил хозяина и хозяйку рядом, сказал мне, чтобы я за ними смотрел, а сам вышел за извозчиком. Когда стали выносить вещи, опять поднялся плач, крики хозяйки и девочки, а хозяин сидел с мальчиком на коленях молча. Потом мы вежливо попрощались и уехали. Громов был доволен и всё повторял: «Вот улов так улов!».

По возвращении на работу я почувствовал другое отношение к себе со стороны администрации, они стали более внимательными ко мне, считали меня сотрудником ОГПУ.

Осенью директор завода дал мне хорошую квартиру из двух комнат на втором этаже. Это для меня была роскошь. Наташа Беляева перебралась из общежития ко мне, и стали мы жить «как порядочные люди». Обстановки у нас никакой не было. В первую очередь купили старую кровать, обедали на ящике, сидели тоже на ящиках из-под водки, зато было у нас тепло и спокойно, не то что в общежитии. Уголь мне давали в достаточном количестве, необходимую посуду купили. Так впервые в жизни я почувствовал вкус семейной самостоятельной жизни, хотя и ненадолго.

Вскоре меня переизбрали секретарём комсомольской организации.

***

Весной 1930 года закончили мы курсы по подготовке в техникум, получили документы. Многие из нас, в том числе я и Белоусов, сразу отдали свои документы в Ставропольский сельхозтехникум — и с этого момента уже считались его студентами. Наташа Беляева решила поступить в Ростовский фармацевтический техникум, куда и отправила свои документы. Все шло у меня хорошо, но случилось то, чего я боялся: Наташа забеременела. Это нежелательное явление для студентов, огромный тормоз в учёбе. Но наше желание учиться не знало никаких преград: учиться, учиться, ещё раз учиться — таков был ленинский девиз у большинства молодёжи в те годы.

В газете вычитали, что Московский инженерно-педагогический институт производит набор на рабочий факультет, срок обучения — два года. Необходимо иметь направление от партийной или комсомольской организации. Предлагаю Белоусову ехать в Москву учиться, он нехотя отвечает: «Давай попробуем». Идем в губком комсомола за путёвкой, а нам отвечают, что на Ставропольскую губернию было всего три путёвки — и они уже отданы.

Решаем ехать в Москву к Сталину — в надежде, что он не откажет нам в путёвках. Из газет, докладов кроме Сталина мы в Москве никого не знаем. Хуже дело с деньгами, но и этот вопрос решили. Я продал своё осеннее пальто, Белоусов тоже что-то продал. Покупаем билеты и едем.

В Ростове была у нас пересадка, и меня опять с кем-то спутала милиция, тем более что из-под рубашки был виден револьвер. Но на этот раз у меня с собой были все документы. Особо внимательно рассматривали моё удостоверение на право ношения личного оружия, но всё обошлось: меня отпустили. В вагоне услышал такой разговор: одна из женщин, кивая на меня, говорит: «Зачем пацанам разрешают носить оружие?», а другая отвечает: «Они с Кавказа, а на Кавказе обычай такой — носить оружие». Я подумал: неужели всё ещё похож на пацана? Обидно стало, хотел ответить что-нибудь оскорбительное, но, когда посмотрел на них, они показались мне не буржуйками, а какими-то рабочими, и я промолчал.

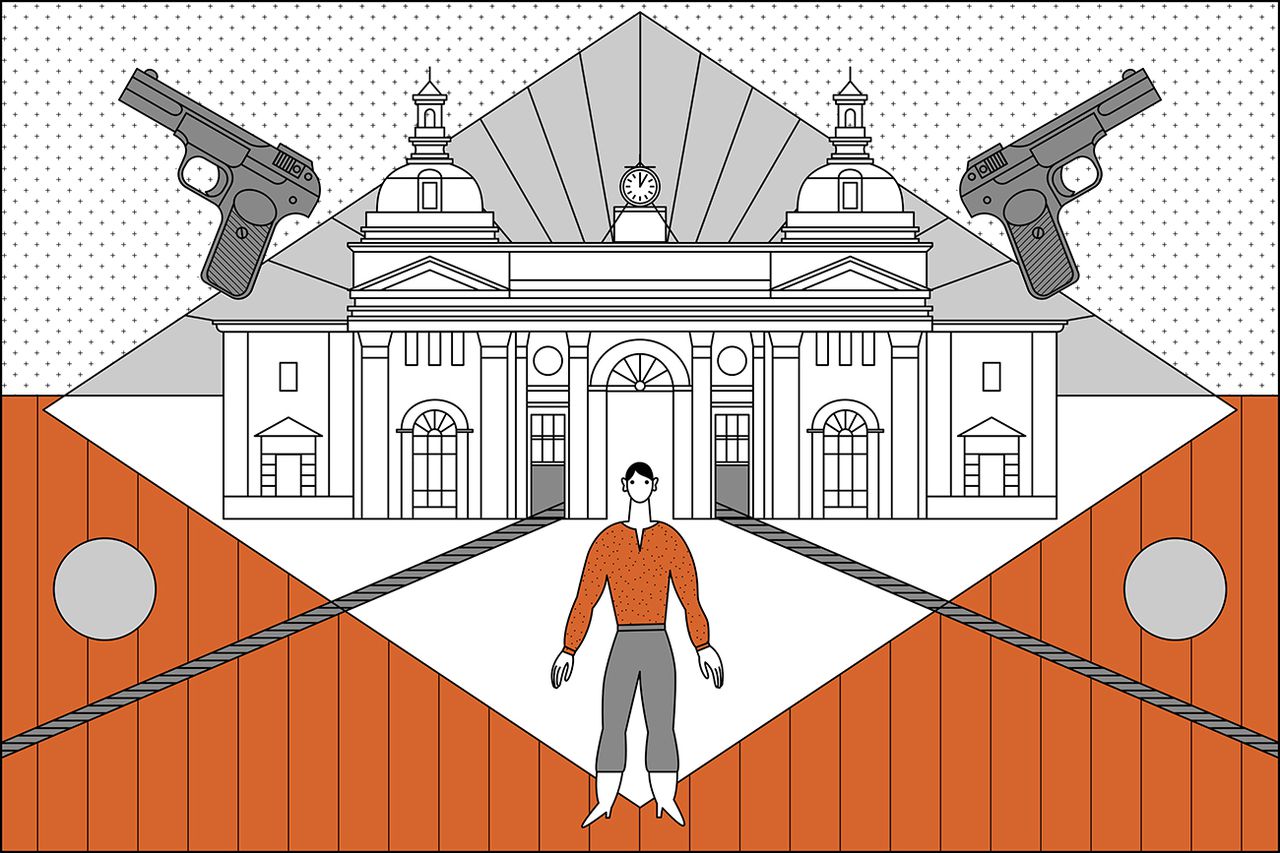

Приехали мы на Курский вокзал, вышли на площадь и растерялись: никогда не видели столько народу. Постояли немного — и не знаем, кого спросить, как добраться до института: все спешат, бегут, трамваи гремят, извозчики зазывают публику. Выбрали одного человека, который, как нам показалось, не очень спешит, обратились к нему. Он нам: «А вы, ребята, из деревни?». Отвечаем — да. «Ну тогда вам трудно добраться будет, обратитесь к милиционеру, он вам растолкует». Мы тут же глазами отыскали милиционера, который объяснил, на каком номере трамвая надо ехать до Трубной площади, где находится институт, и добавил, что можно и извозчика взять, но это будет нам не по карману. Я удивился: откуда он знает, что у нас мало денег?.. Трамваи были переполнены, люди висели на подножках, даже сзади на буферах сидели. Мы договорились, что если кто затеряется, то другой должен его ждать около дверей института. Пропустили несколько трамваев, потом уже втиснулись в один, в середину. На Трубной площади я сумел выйти, а Белоусов поехал дальше.

Искать Сталина в тот день мы не стали — надо было найти, где ночевать. К счастью, недалеко от института был Дом колхозника. Там Белоусову дали место — он был из крестьян, а мне нет. Что делать? Пришлось ночевать на скамейке на Цветном бульваре.

Утром я опять пошёл к администратору Дома колхозника, рассказал ему, кто я, зачем приехал, а когда сказал, что сейчас должен ехать к Сталину, он стал помягче и в конце концов дал мне место для ночлега. До ЦК РКП(б) мы добрались в двенадцатом часу. На входе стоял часовой, который попросил у нас партийные билеты. У меня был партбилет, а у Белоуса — только комсомольский. Часовой его не пропустил — и он поехал в Наркомпрос. Я у часового спросил, как найти кабинет товарища Сталина. Он ответил: «Поднимитесь на второй этаж, направо четвёртая дверь». На браунинг, висевший у меня на поясе, часовой обратил внимание, но ничего не сказал.

Отыскал я эту дверь, но на ней ничего не было написано. Дальше по коридору на всех дверях таблички с надписями: «кабинет Кагановича», «кабинет Молотова» и так далее. Добрёл до конца коридора, повернул налево — и в самом конце увидел на дверях табличку с двумя нулями. Я догадался, что это уборная, зашёл, а там мягкое сидение, специальная бумага и пахнет духами. Я оправился с комфортом и вышел. По коридорам на полу ковры — шагов не слышно. Прошёл ещё раз по коридору с целью встретить кого-нибудь из начальства, но — ни души. Тогда я осмелился, открыл четвёртую дверь без таблички — там сидела молодая красивая женщина. Я растерялся и уже хотел повернуть назад, но она спросила, кого мне надо. Я сказал: «Товарища Сталина». — «А зачем он вам нужен?». Тогда я ей рассказал всё. Она посмотрела мои документы и сказала, что Иосиф Виссарионович на шестнадцатом съезде партии и будет нескоро. Посоветовала зайти в отдел вузов на первом этаже и обратиться к товарищу Соколову.

Нашёл Соколова, тот заглянул в мои документы, перечитал характеристики из совхоза и спиртзавода от партийных, комсомольских и профсоюзных организаций. Долго я ждал, пока он закончит. Потом говорит, что путёвками на рабфак занимается ЦК комсомола, а у него их нет. По всей вероятности, у меня сразу сделалось такое грустное лицо, что он, возвращая мне документы, добавил: «Подождите, я помогу вам». Набрал чей-то номер телефона и стал говорить, что у него стоит батрак, он приехал с Кавказа, член партии, ему необходимо помочь устроиться на рабфак. Не знаю, что ему отвечали, но когда положил трубку телефона, сказал мне, чтобы я пошёл в ЦК комсомола к секретарю ЦК — тот даст мне путёвку. Я поблагодарил его и вышел.

С 1930 года Дудкевич начинает жить в Москве, а спустя год поступает в Московский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта (МЭМИИЖТ) имени Ф. Э. Дзержинского. В 1933 году он узнаёт, что его отец умер, лишившись работы. Сам Дудкевич успешно переживает чистку коммунистической партии. В стране начинается голод.