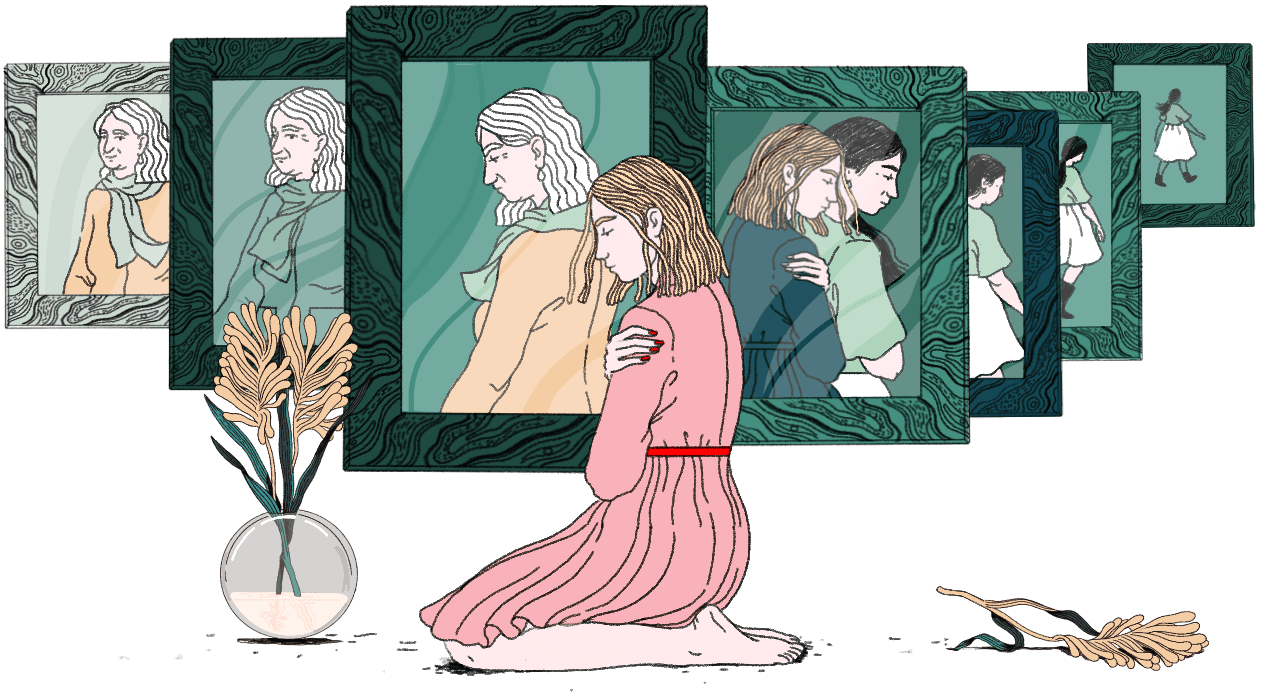

По данным социологических опросов, большинство россиян регулярно задерживаются на работе, многие работают в отпусках, и отнюдь не все ждут за это дополнительного вознаграждения. Современная трудовая этика в принципе поощряет работу на износ, но в России эта культура накладывается на долгую историю выживания в любых обстоятельствах. Нередко люди даже не замечают, как доходят до полного выгорания, потому что в их семьях никогда не было принято жаловаться и отдыхать. По просьбе самиздата Ирина Щербакова изучила историю одной семьи, в которой российские традиции трудоголизма передавались из поколения в поколение, пока не появился человек, который отважился просто взять и полежать.

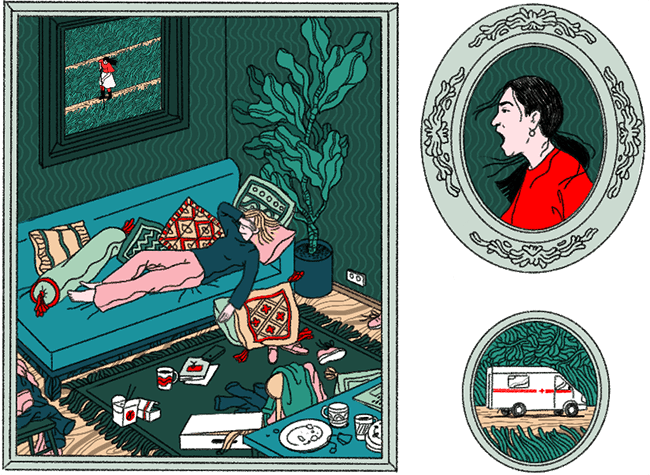

Мама колотит в дверь. Ор стоит на всю лестничную площадку. Катя встаёт с дивана, чуть не складывается пополам от боли и тащится открывать. На неё обрушивается град обвинений, в котором можно различить только обрывки фраз: «ты чего не моешься», «да ты что с собой делаешь» — и, наконец, привычное и знакомое «тунеядка». Она слышит это последние лет десять, если не больше. Когда мамы нет рядом, голос в голове Кати монотонно отстукивает это слово: «Тунеядка. Тунеядка. Тунеядка». Голос тоже смутно похож на мамин.

Мама всё кричит и кричит, но Катя ничего не отвечает — нет сил. Их в последнее время хватает разве что на вылазки в холодильник, туалет и сеансы ненависти к себе. Кате девятнадцать, а чувствует она себя на девяносто. Организм, будто решив добить Катю, раз за разом даёт сбой: ангину сменяет отит, хотя Катя даже не выходит из дома. Позже добавится жуткая резь в животе. После каждой встречи с мамой становится всё хуже, и Катя снова вызывает скорую, а врачи упорно ничего не находят и советуют вовремя есть суп.

Через полгода Катя окажется на операционном столе с запущенным аппендицитом, о котором узнает в последний момент. Аппендикс лопнет прямо в руке у хирурга, стоило только отрезать. После операции Катя очнётся с одной зудящей в голове мыслью: она больше не хочет так жить. Ещё через год впервые зайдёт в кабинет к психиатру. Она будет говорить долго и путано, а психиатр молча выслушает её и скажет то, что она, возможно, хотела услышать всю жизнь: «Это не лень, ты не тунеядка и не одна такая. Просто так бывает».

Выгорание, истощение, астения, нервный срыв — всё это тоже «не лень», но ни одно из этих слов не описывает проблему целиком. Неизвестно, сколько россиян за последнее время выгорели на работе или учёбе, — о таких вещах предпочитают не говорить в открытую. Однако согласно исследованиям ВЦИОМ, четверо из пяти россиян не бросят работу, даже если она перестанет быть их единственным средством к существованию. Росстат сообщает, что в среднем каждый гражданин в год отрабатывает 1737 часов, и эта цифра постоянно растёт. Фонд «Общественное мнение» сообщает, что 41 процент россиян за последние несколько лет задерживались в офисе сверхурочно или выходили на работу в выходные. При этом 66 процентов уровнем загруженности довольны, а на слишком большое количество работы жалуются только 27 процентов. Около 90 % россиян готовы работать сверхурочно, и 80 % — брать на себя функции, не прописанные в трудовом договоре. Всемирная организация здравоохранения в 2019 году внесла синдром эмоционального выгорания в международную классификацию болезней.

Трудоголизм передаётся из поколения в поколение: родители, молодость которых пришлась на перестройку, бабушки и дедушки, смутно помнящие кто послевоенные годы, кто уголовное наказание за тунеядство. «Работай, пока не упадёшь» — с этой идеей в России рождаются, взрослеют, идут получать не то высшее образование, которое хотели, забивают фрилансами всё свободное время, просиживают в офисе честные восемь-девять часов, даже если в этом нет необходимости, живут не своей жизнью и, наконец, приходят к психотерапевту, жалуясь на бессилие. Катя — одна из тех, кому эта идея почти разрушила жизнь.

Синдром эмоционального выгорания — результат хронического стресса на работе, который не был успешно преодолен. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения включила выгорание в международную классификацию болезней.

Катя эмоциональна, но в меру. Кокетлива, но тоже в меру. Её вроде бы много, но опять же в меру, в той степени, в которой «много» воспринимается как приятная живость. На встрече в зеленоградской пиццерии, сбросив на диван сумку и пакет кошачьего корма, она бодро заказывает чай и продолжает говорить, почти без пауз. Сейчас Кате двадцать семь, она в академе, воспитывает трёхлетнюю дочь и живёт с мужем в довольно-таки счастливом браке. Держит кошек, делает в квартире ремонт. У неё аккуратное светлое каре, румяные щёки, жемчужно-серая, почти белая куртка, полосатое платье из мягкого трикотажа. И всё-таки в том, что именно Катя рассказывает, как между смехом вдруг буднично произносит слова «психическая травма», чувствуется: стабильность далась ей большим трудом. На слова «удивительно, как ты всё это пережила» она отрицательно мотает головой. «Моя психика, — говорит Катя, — тогда не пережила: она подстроилась под обстоятельства. Пережила это она вот недавно — и то думаю, что я ещё в процессе. Я не могу сказать, что то, что было со мной, больше не оставляет следов на моей жизни. Думаю, такого не будет никогда».

Её рассказ рано или поздно, но всегда возвращается к фигуре матери. До пяти лет Катя себя не помнит, потому что было «нормально». «А потом, — говорит она, — бам! — и начала запоминать. Потому что всё стало рушиться». Чтобы рассказать о себе, она начинает реконструировать чужую историю — мамину. Дочь учительницы и председателя колхоза адыгейского села, в семидесятые она уехала в Москву поступать на физфак МГУ. На одну стипендию в период брежневского застоя прожить было трудно, однако мать Кати экономила на чём могла, чтобы часть денег раз в месяц высылать в деревню родственникам: надо ведь им как-то помочь, как они без неё. После института мать вместе с мужем, тоже выпускником физфака, устроилась в крупный НИИ, где изучала микроэлектронику. Вроде бы, стало легче, спокойнее: дом — свой, а не комната в университетском общежитии, зарплаты хватало, мужа постоянно отправляли в заграничные командировки, откуда он привозил семье подарки. Но всё это время маму не покидала одна мысль: надо работать, «а то вдруг чего». После НИИ она бежала заниматься домашними делами: на огород, затем — готовить и убирать. И ругала домашних за отдых: зачем он нужен, если в это время можно сделать столько всего полезного, и не обязательно самым лёгким путем. Например, постирать всё бельё руками при вполне рабочей стиральной машинке. Иногда казалось, будто мама то ли внутренне всё ещё живёт в деревне, куда цивилизация пока не добралась, то ли заранее готовится к концу света, где, наоборот, цивилизация уже закончилась.

Вторая смена — так называют неоплачиваемый труд, которому женщина посвящает время после основной работы. В основном это домашние обязанности, уход за детьми и пожилыми родственниками.

Когда грянули перестройка и дефицит, случилось второе. К тому же родилась Катя: дочь надо было кормить, а зарплаты в НИИ на всё не хватало. Сперва после работы мать просто торговала на рынке. Потом оставила науку — однокурсники позвали вместе делать бизнес. Так мама Кати стала совладелицей небольшого предприятия по оптовой торговле мороженым мясом. Эта работа полностью поглотила её жизнь.

Бизнес шёл рука об руку с бандитами и постоянными угрозами; дома тем временем назревал развод. Когда Кате исполнилось пять лет, её сослали к бабушке, в адыгейское село, которое когда-то покинула мама. У бабушки сидеть без дела было нельзя. Катя полола траву, копала картошку, закатывала консервы и кормила кур. Закончив, она шла помогать семье дяди — у того хозяйство было ещё больше. В то время Катя видела мать ровно девять дней в году: на Новый год, на день рождения и на Первое сентября. Ждала её, но короткие визиты не радовали. «Она приезжала, — вспоминает Катя, — и становилось отвратительно, ужасно. Не потому, что она была плохой, а потому, что мне не хватало её. И в тот момент, когда она появлялась, я это очень резко осознавала. Как-то раз я ехала на велосипеде, на повороте упала и ударилась головой о ступеньки, да так сильно, что захотела спать, но думала в тот момент только о том, что могу пропустить приезд мамы. Она должна была с минуту на минуту появиться, и мне надо было её увидеть. Меня не волновало моё состояние. Было абсолютно всё равно. Главное — мама».

Катя прожила у бабушки ещё четыре года; родители за это время успели развестись, но она об этом узнала не сразу. Мать изо всех сил скрывала проблемы — как если бы не могла признаться в них не только дочери, но и самой себе. «Когда я созванивалась с мамой, — объясняет Катя, — она говорила, что папа в командировке. Не могла мне сказать, что они развелись. Потом я приехала, а папы нет. Мне ничего не объясняли, я догадалась обо всём сама. Но начала это понимать ещё тогда, когда жила у бабушки. Я хорошо чувствовала мамину ложь и, когда слышала слова «в командировке», уже догадывалась, что это неправда. Но я никогда не задавала прямых вопросов — мама вообще не любитель отвечать на них, особенно на сложные».

В девять Катя с бабушкой переехали в Москву. И тогда матери вдруг неожиданно стало «очень много», несмотря на то, что она порой уезжала на работу в шесть утра, а возвращалась в два ночи. Мать была твёрдо намерена вырастить из Кати лучшую версию себя: музыкальная школа, английский, бисероплетение, спортивная секция. В выходные забирала Катю с собой на работу: помогать, перекладывать бумажки. Это никогда не обсуждалось — Катя воспринимала такие поездки как неизбежное. Раз в неделю было обязательно делать полную уборку квартиры: отмывать всю ванную, вытирать пыль, поливать цветы в кадках. За плохо сделанную уборку мать могла разбудить Катю посреди ночи — не била, но долго кричала. Время от времени говорила: «Устрою тебе экскурсию к бомжам под мостом, посмотришь, как они живут». Она словно подразумевала — «и ты тоже так закончишь, если работать не будешь».

Примерно в это же время мать разглядела в дочери будущее светило науки. «Оказалось, — говорит Катя, — что она возлагает на меня какие-то огромные надежды. Да, я любила разбирать всякую технику, шариться в компьютере, пыталась его взломать, советуясь с учителем информатики, но для мамы это всё было проявлением моей гениальности. Её до сих потрясает до глубины души, что я могла разобрать наручные часы и собрать их. Она воспринимала это как что-то сверхъестественное. И потому сразу начала подсовывать мне эмгэушные задачки для студентов. А я... да, я любила математику, она мне всегда легко давалась, но на самом деле больше хотелось с мамой мороженого поесть».

Вопреки мечтам матери, Катя не получила ни Нобелевской, ни Филдсовской премии — и живёт той жизнью, которую точнее всего характеризует слово «нормальная». «Что всё это ненормально, я осознала, только когда у меня появился свой ребёнок, — задумчиво произносит она. — Раньше, когда я слышала подобные истории о родителях, всегда думала: как же люди так живут?! А потом поняла, что вообще-то и сама так жила».

К подростковому возрасту у Кати начались первые серьёзные проблемы с психикой. «У меня был очень тяжёлый конфликт между „хочу“ и „надо“, — вспоминает она. — В один период я отдавала все силы на то, чтобы жить правильно. Убирать квартиру до блеска, хорошо учиться, ходить на танцы, готовить, делать уроки, вовремя звонить маме, аккуратно выглядеть. Когда же этот ресурс на „надо“ кончался, начинался следующий период: я ничего вообще не делала, ложилась и лежала. Мама от этого впадала в панику. Один раз я совсем вышла из себя и послала её матом, какие-то страшные вещи наговорила. Она вызвала платную психиатрическую помощь. Платную, чтобы это не занесли в карточку. Они меня поймали на выходе, а я к тому моменту уже успокоилась, отошла. Врачи объяснили маме, что я обычный подросток. Не сработало. В те моменты, когда я лежала, восстанавливала силы и вообще-то ненавидела себя за то, что не могу встать, появлялась мама и говорила: «Ты посмотри на себя, лентяйка, тунеядка».

Всё, что бы ни делала Катя, обязано было соответствовать маминым ожиданиям: если трудиться, то постоянно и не позволяя себе отдыха, если учиться, то только на физфаке МГУ, по следам родителей. Гуманитарные профессии в семье не воспринимались всерьёз — поэтому, стоило только Кате подумать о том, что она хочет стать радиожурналисткой, её быстро вернули в реальный мир: «Там нужен голос хороший, горло сильное, а ты куда?»

Катя готовилась к поступлению через силу. «Я ездила на физфак с маминым знакомым, который согласился со мной заниматься. Хотя я бы не назвала это подготовкой. Он объяснял вещи, которые я уже знала. А ездила только потому, что он был адекватен, добр ко мне. После каждой встречи с ним я возвращалась домой спокойная — просто важно было поговорить с эмоционально стабильным человеком. В мае мне исполнилось 18, я пошла на олимпиаду накануне своего дня рождения. Я видела все задачи и понимала, что знаю, как их решить, но не могу сосредоточиться. Ничего не выходит. И тут поняла, что всё завалила. Помню, как шла после этого к остановке и рыдала. В голове почему-то вертелась одна мысль: вот мне завтра 18, а я никто, и даже олимпиаду, к которой готовилась, не смогла написать. Было очень тяжело, я думала, что приду, скажу маме, что мимо. И увижу её расстроенный взгляд. Мама-то любила мне напоминать, что люди в моём возрасте уже медали на Олимпиаде берут».

В период экзаменов Катя плохо спала, часто ссорилась с друзьями и почти не ходила в школу. До ЕГЭ по физике её не допустили, но тогда её это уже не волновало. «На тот момент, — объясняет Катя, — я всё делала только ради галочки, чтобы на меня не наезжали». После экзаменов она выдохнула и, никому ничего не сказав, уехала с подругой в Киев — «кажется, на концерт Валентина Стрыкало».

Тем не менее Катя всё равно попала на физфак. «Вернувшись из Киева, я узнала: мама каким-то макаром договорилась, что физику я буду сдавать во вторую волну. Справки липовые представила. Я сперва настолько разозлилась, что снова слегла. Как сдавала экзамен, не помню, но сдала хорошо и прошла — опять же, мама договорилась, чтобы меня взяли на платное. Помню, как мы ходили к замректора, — я чувствовала себя амёбой».

В МГУ Катя впервые за долгое время почувствовала, что начинает оживать. Она сняла с подругой квартиру, даже не сказав матери, где живёт. Нашла на факультете новых друзей: «Они были нормальными, адекватными ребятами, и это было не то, что я видела в семье». Учиться тоже оказалось неожиданно интересно. Казалось, что сейчас начнётся какая-то новая жизнь — другая, взрослая, гораздо более захватывающая и вместе с тем эмоционально стабильная.

Катю хватило на два месяца.

«В какой-то момент я снова обнаружила себя в кровати. В декабре я позвонила маме и сказала, что на физфак больше не вернусь. Дальше был какой-то визг, но я его уже не слушала. Сил не было ни на что. И начался ад. — Она делает паузу. — Когда я говорю, что слегла, я буквально это и имею в виду: я вставала только на кухню и до туалета дойти. Мылась один раз в неделю. И мама к тому моменту выследила, где я живу. Она ломилась туда, стучалась в двери. Я впускала, потому что мне было её жалко, — и она начинала орать. И по моим внутренним ощущениям, мой организм тогда вообще сдался. У меня не было иммунитета, я постоянно болела. Я превращалась в мумию, но мама этого не понимала. Однажды у меня настолько сильно заболел живот, что я позвонила маме и попросила её приехать. Но у неё нашлись какие-то другие дела. Зато приехала бабушка. В какой-то момент боль стала настолько сильной, что я просто не могла дышать, — и бабушка вызвала скорую. Кажется, этим она спасла мне жизнь — срочно назначили операцию. Тогда я наконец почувствовала, что хочу жить, и жить нормально. Я поняла: либо сейчас умираю, либо живу так, как хочу».

Следующей осенью Катя оказалась в кабинете у психиатра — зашла, преодолев страх, с трудом начала рассказывать. «Психиатр слушала меня, смотря в глаза. Этого мне не хватало всю жизнь, и, как только я увидела эту её особенность в начале разговора, почти сразу перестала бояться. Я тогда была в ужасном состоянии. Не помню точно, с чего начала говорить, — вроде была фраза, что вообще не знаю, что со мной происходит, и мне кажется, что это ненормально. Какие-то вопросы для уточнения задавала она, помогала сформулировать мои чувства словами. Это было трудно, я много плакала. Психиатр давала мне время успокоиться. И я видела, что меня понимают и не осуждают. С таким отношением к моей ситуации я столкнулась впервые. Я вышла из той поликлиники с кучей направлений на обследования и анализы. И — впервые за долгое время — с надеждой».

Врач, к которому обратилась Катя, не взяла за приём денег. К тому моменту она уже работала на административном посту в клинике и больше не принимала пациентов, но для Кати сделала исключение. На каждый приём Катя, как сама говорит, «мчалась» — «вставала пораньше, только бы успеть». «Я могла ждать три часа, — рассказывает она. — Меня это совершенно не напрягало. Я знала: это единственное, что делает мою жизнь хоть чуточку лучше».

Всё это время Катю поддерживала бабушка. Её история — первая в цепочке, с неё и началась семейная традиция жизни в режиме подвига и в вечном страхе «а то вдруг чего». Когда же бабушка внезапно заявила, что больше так жить не хочет, и стала собирать вещи, семья была к этому не готова.

Бабушка родилась за несколько лет до войны и была старшей из пятерых детей в сельской семье. Детям поблажки в работе было делать не принято. Полоть огороды, доить коров, ухаживать за свиньями и курами, шить одежду и ткать самой — всё это считалось нормой. Более того — условием, необходимым для выживания.

Когда у самой бабушки появился муж — председатель колхоза и дети, в быту изменилось немногое, а работы лишь прибавилось. Дети, среди которых была будущая мать Кати, работали наравне с родителями: после школы — в коровник и на огород. Вскоре стало ещё сложнее: муж отправил бабушку в город — получать высшее образование, но незадолго до этого тяжело заболел. Уход за ним — и всё хозяйство заодно — пришлось оставить на детей. Вскоре муж умер, и бабушка, вернувшись в деревню с дипломом, стала работать за двоих. Через несколько лет такой жизни бабушкино здоровье впервые дало сбой: месяцы ей пришлось проводить то в больницах, то в очереди на приём, то на восстановлении после операций.

Как ни странно, бабушка, человек, от которого все в семье унаследовали трудоголизм, не думала, что все беды Кати — от её лени. «К тому моменту у неё уже не было тяги пыхтеть, работать, зарабатывать. Она несколько по-другому относилась к жизни».

Первые серьёзные изменения в жизни бабушки случились ещё в девяностые — тогда она ушла из школы, где проработала несколько десятилетий, чтобы больше заниматься внучкой. Впрочем, и после этого бабушка помогала матери Кати с продажами: вела документы, ездила по городу с мелкими поручениями — «встретить человека, передать ключи». «Она всё равно тратила на это силы, — рассказывает Катя. — Поэтому в один момент просто сказала: „Я больше не пойду работать“. Я смотрела на неё с гордостью. Все понимали, что сказать это было тяжело, потому что мама её практически заставляла. Давила на чувство вины — «как же я потяну без твоей помощи, я же одна».

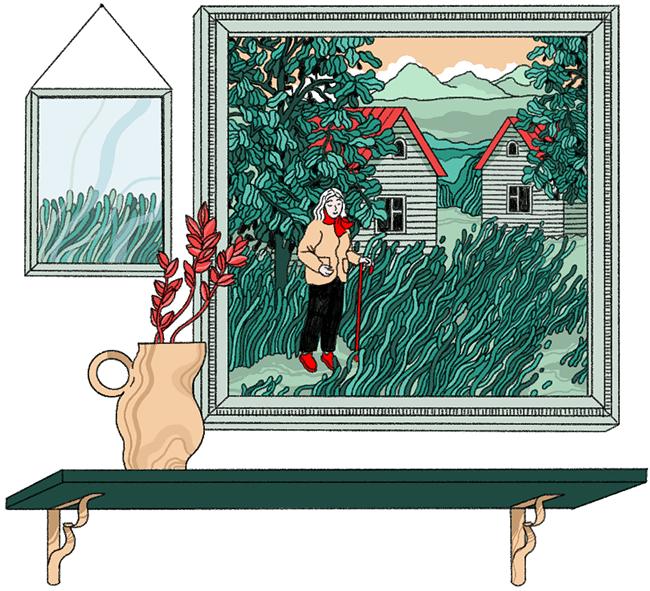

Бабушке 82 года, и она, по словам Кати, гораздо счастливее, чем раньше. «Когда она объявила, что возвращается в Адыгею, все мои родные были в шоке. „Как же так? Ты одна, ты там упадёшь — и никто не узнает, что ты упала“. На что бабушка им сказала: „Да если я и тут упаду, никто об этом не узнает: вы всё равно на работе“. А когда она уехала в Адыгею, у неё и здоровье улучшилось, она себя теперь чувствует прекрасно. В общем, бабушка тот человек, который меня поддерживает и понимает».

Через полгода приёмов у психиатра Катя впервые отправилась на консультацию к психотерапевту, где встретилась лицом к лицу с мыслью, которая преследовала её все эти годы. Когда она пробует сформулировать эту мысль, получается: «Мне казалось, я вообще не должна была выжить». Дальше Катя объясняет: «Я верю в природу. В детстве я много болела. У меня были проблемы с желудком, лимфоузлами. Потом проблемы в школе, потом на физфаке — и так далее. Я думала, что не должна жить и меня всё время тащит не в ту сторону. И как-то мне так привычна стала мысль о том, что я не подхожу для этой жизни. Не прошла естественный отбор. Другие участвуют в гонке, а меня к ней даже не допустили».

На одном из сеансов психотерапевт попросила Катю рассказать своими словами, что это такое — естественный отбор. «И вдруг, — вспоминает Катя, — я поняла, что вообще-то я все эти сложные этапы пережила. Не должна была справиться, но справилась. А значит, я именно тот, кого отобрали. Я не из слабых, а из сильных. Из выживших. Мы тогда закончили наш сеанс раньше, я сидела с открытым ртом. Терапевт сказала мне, что с этой мыслью надо свыкнуться. Я месяц, наверное, свыкалась. После этого прогресс стал гораздо заметнее. Дальше мы начали работать над моими ограничивающими установками. Я поняла: можно не испытывать чувство вины, если не хочешь что-то делать. Со временем периоды затяжной депрессии начали происходить всё реже. Да, я всё равно видела, что мне надо больше времени на отдых, чем другим людям. Но теперь я просто даю себе на это время. Я лучше полежу полчаса, вместо того чтобы довести себя и полежать месяцок или полгода. Я приняла то, что у меня есть необходимость полежать. После того как ты понимаешь, что ты такой, ты находишь к себе подход».

«Мы не должны родителям ничего», «не хотеть что-то делать нормально» — вещи, которые психотерапевт обычно проговаривает на самых первых сеансах. Однако понимание — не значит принятие: чтобы свыкнуться с этими мыслями, Кате потребовалось время. Она читала книги по психологии, искала в интернете истории, похожие на свою, перебирала в памяти всё, что с ней произошло, — пока не поняла, что готова прямо говорить, что ей нужно, а что нет. В тот момент Катя, как и бабушка, помогала матери по работе — во многом из чувства вины. «Я озвучила маме, что не хочу заниматься её бизнесом всю жизнь и мне не нравится, когда она говорит, что делала это для и ради нас и мы не можем от этого просто взять и отказаться. Естественно, эту фразу она не поняла совершенно. Ведь по её мнению я была должна. Я ответила, что она это делала без моего согласия: я тогда была ещё совсем малышом. Соответственно, никаких обязательств у меня перед её делом нет, я не выбирала эту работу, и меня никогда не спрашивали, а нужно ли мне это вообще. После этого мама перестала давить. И более того — с аргументами моими согласилась полностью. Это было очень важно для меня. И примерно с того времени границы стали очерчиваться».

Катя закончила психотерапию в 2014 году и до 2017-го к ней не возвращалась. «Меня отпустили с тем, что работа ещё не закончена, но в тот момент работать было не с чем. Я уже была очень счастливой. Я не принимала лекарства около полугода, потому что нашла свой путь. Осенью 2014 года я решила снова сдать ЕГЭ. Нашла место, где мне было комфортно заниматься, где были прекрасные преподаватели. Очень хорошо сдала экзамены. На один просто не пошла, потому что почувствовала, что не хочу. И не испытала чувства вины за это. Я не ругала себя. После я всё-таки решила, что хочу подавать документы на поступление. Но поскольку в тот момент у меня уже был любимый молодой человек, остальное казалось не таким важным. Я поступила на экономический факультет. Была там, естественно, самой старшей, а остальным — по 17–18. Мне сначала очень нравилось, но когда я начала учиться, мы планировали свадьбу, потом я забеременела. Первую сессию я сдавала уже беременная. Зная, что не буду продолжать учёбу и оставлять младенца непонятно кому. Сессию я сдала на отлично и тут же ушла в академ. В феврале 2020 года мой академ заканчивается, но я не выйду. Сейчас я понимаю, что мне это не важно. Возможно, приму решение тогда, когда мне это будет нужно».

Катя признаёт: «Мама, конечно, в ужасе от такой жизни. Её любимая тема — поговорить о будущем. У меня от этой фразы уже нервный тик. Но эти разговоры больше ни к чему не приводят. Мой путь — это решать всё по мере поступления проблем».

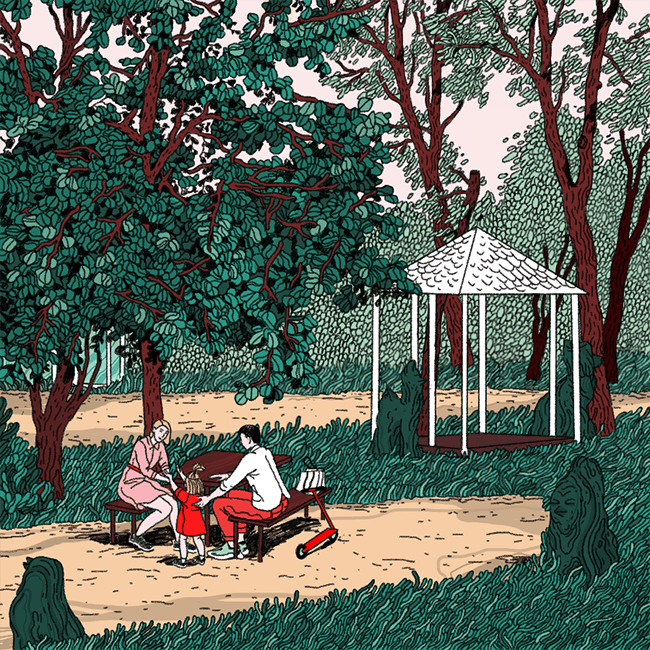

У неё самой нет никаких ожиданий от дочери. Почти. «Я надеюсь, — говорит Катя, — что мой ребёнок будет чувствовать себя счастливым. А остальное — образование, карьера, семейная жизнь — уже его выбор. Я буду рядом всегда при любых обстоятельствах, даже если с этим выбором не согласна. Моя задача — научить ребёнка выбирать с самого раннего возраста. С мелочей: какую причёску сделать, какой цвет взять при рисовании, что и как вообще рисовать. Давать делать свой выбор — я сама учусь этому с нуля, и некоторые ситуации даются мне очень непросто. Я стараюсь их проработать: осмыслить логически, задать себе вопросы, зачем так делаю и почему. После этого снова легко. Теперь я вижу, что этот вариант воспитания подходит и мне, и ребёнку, поэтому сомнений не осталось никаких. Особенно когда дочь научилась сообщать о том, что ей жарко или холодно, с полутора лет, хотя почти все вокруг — особенно старшее поколение — были уверены, что это невозможно».

Катя признаёт: «Да, мой опыт сыграл огромную роль в том, как я выбрала вести себя с ребёнком! Может быть, даже самую большую. Есть вещи, которые я принципиально делала наоборот, а потом уже размышляла, почему так. Но мне повезло в том, что последствия своего воспитания я осознала, когда Лизе было буквально пару месяцев. Да и с самого её рождения — даже раньше, в период беременности — я делала многое иначе, просто потому, что инстинкт велел делать именно так, и я не могла и не хотела этому сопротивляться».

В книжках о том, как правильно воспитывать детей, любят писать: в первую очередь родителям самим нужно быть в ресурсе. То есть прежде чем дать ребёнку любовь, научитесь любить себя, прежде чем дать ему безопасность — создайте это чувство в своей голове, прежде чем растить эмоционально стабильного человека, позаботьтесь о своей психике. Эту мысль, которую в России, где родительство часто связывают с самопожертвованием, принять трудно: ради детей принято отказываться от комфорта, спокойствия, времени на себя. Катя считает, что это так не работает. «Думаю, очень непросто, а скорее даже невозможно было бы воспитывать дочь именно так — с моим багажом и в других ситуациях. В ситуациях, когда я была бы чуть более уставшей. Чуть хуже себя чувствовала физически или морально. Сейчас, спустя три года материнства, я вижу: каждый раз, когда мой ресурс истощён или близок к истощению, включается режим автопилота — как у мамы. Я очень стараюсь этого не допускать. Но, увы, получается далеко не всегда».

И только когда разговор подходит к концу, Катя вдруг вспоминает ещё одну деталь. Тут она задумывается. Произносит: «Знаете, базовое чувство безопасности, того, что тебя любят, — оно возникает в первый год жизни ребёнка. А ведь время, когда я только родилась, — единственные полтора года, когда мама не работала. Тогда была перестройка, и ей сократили ставку в НИИ, а потом как молодой матери и вовсе разрешили на работу не ходить. Наверное, именно тогда у меня сложилось вот это ощущение, что я всё равно нужна, что всё со мной будет хорошо, что мама любит меня, какой бы она ни была и какой бы ни была я. И даже когда было совсем плохо, это ощущение всё равно помогало хоть как-то держаться на плаву. Так что можно сказать, мне повезло родиться именно в то время. Девяностые меня спасли».