Продолжаем серию заметок о вымирающей русской деревне и исчезающих сельских типажах. В этом тексте — истории отца и сына, инвалидов-отшельников, чьи судьбы переплелись настолько, что стали похожи на биографию одного озлобленного, стойкого и несчастного человека.

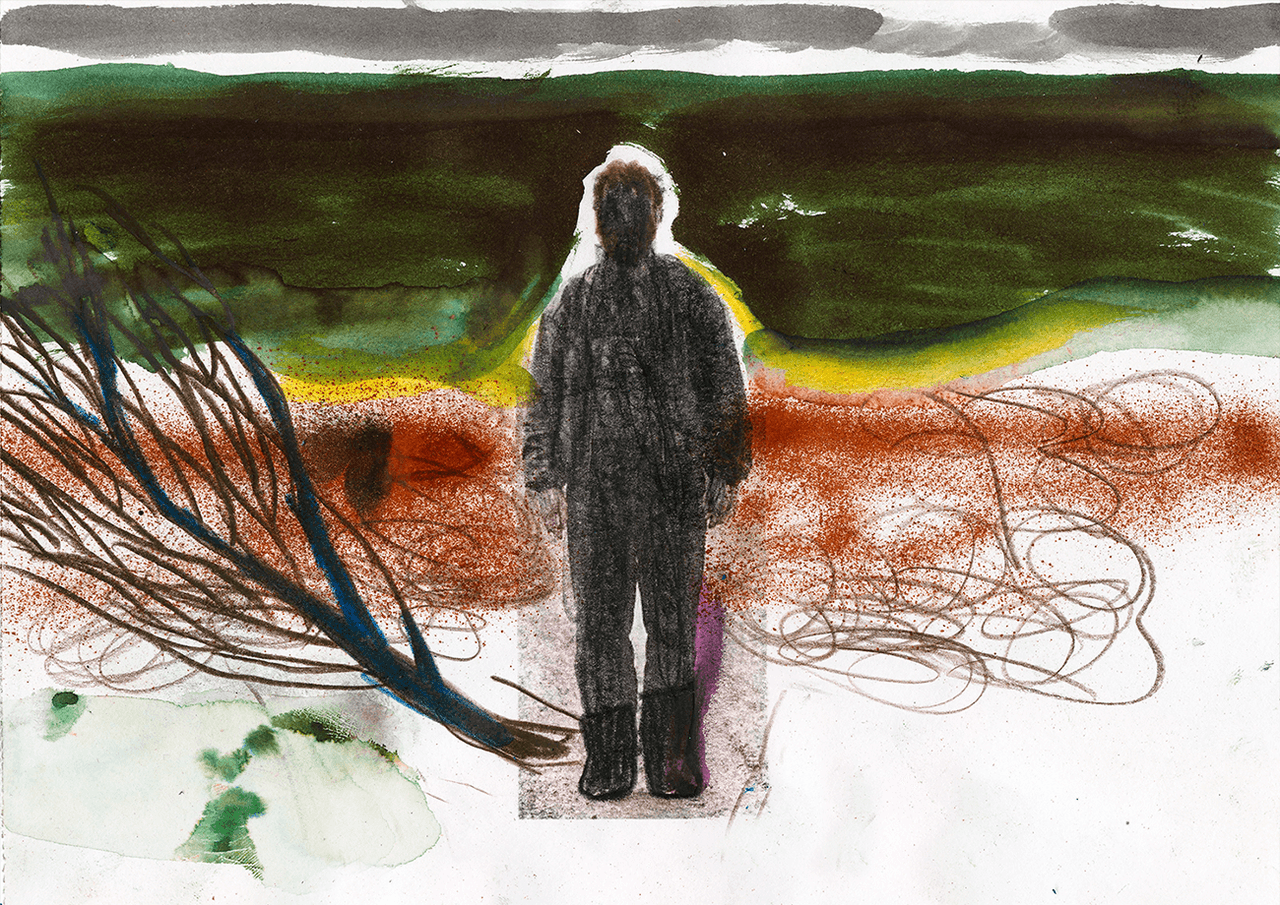

Бывают в провинции дни, пропитанные беспросветностью: в воздухе вата, под каждой кочкой кисель, грейдеры превращаются в решето, просёлки — в пряничное тесто. В деревнях — никого. Даже собаки не лают. Только печи качают дым, смешивая его с туманом. Деревенские сидят по домам, но я городской. У меня и вожжа, и шило. Моя стройка — три этажа недоуложенных брёвен и заболотившийся котлован — замерла. Двенадцать работяг, ехавших сюда пятьсот верст, сидят, курят над наваленными в срубе опилками. Наматывают за мой счёт командировочные и ждут, что с неба упадёт замена сломавшейся в тракторе детали. Без неё они не могут копать и ничего другого тоже не могут: нет досок, и по такой дороге их бог знает когда подвезут.

Ползу в сельсовет — стрелка спидометра едва отрывается от нуля. Тракторист в запое. Тошню по грейдеру — сущий ад! — в райцентр. Ещё утро, но тётка из «Автозапчастей» уже отметила именины продавщицы из «Мебели на Свободе». Найти ничего нельзя. Мчу — двести вёрст — в областной центр и пробиваю колесо. Запаски нет: предыдущее проколол вчера и не успел на шиномонтаж. Хлещет ледяной дождь.

Когда меня, наконец, выручает попутка — у её водителя есть жгут и шило, ехать в Кострому уже поздно. Возвращаюсь домой, но на перекрёстке у кладбища меня стаскивает в колею. Ползаю, как червь, в грязи, и в это время из зарослей вылезает бородатый мужик. Он не предлагает помощи, но и не зубоскалит. Стоит и чешет на темени бесцветный колтун. Я откапываю передний мост и стараюсь не отвлекаться.

Через две или три минуты мужик — его зовут Дормидонт — говорит:

— Барин! Я вот подумал: зимы-то у нас короткие!

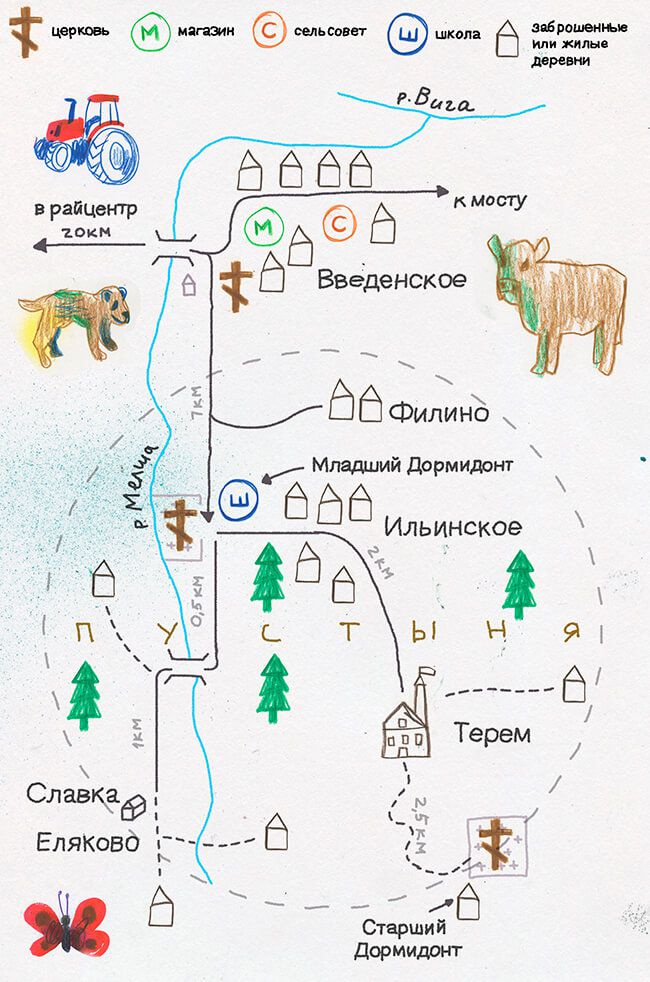

Хуже, чем Дормидонт, не живут. Представьте: перекрёсток двух дорог, где стоят заброшенная церковь и школа. Поросший берёзами купол, покосившиеся кресты, бурая крапива и заросли кустов, за которыми едва видно деревянное, с выбитыми окнами, здание. Налево, на пригорке, догнивают бараки посёлка Ильинское, за ними в лесу наш Терем. Прямо — река, мост и две еле живые деревни. Местность эта называется Пустыня — не потому, что в её тридцати деревнях почти никто не живёт, а по монастырю, который когда-то здесь был.

Дормидонт выбрал для жилья бывшую школьную дворницкую. Электричества в его каморке нет. Окна проклеены целлофаном. Внутри ничего не разглядеть из-за мрака и копоти. Вместо воздуха — сгусток угара и человеческой вони. Бутылки, керосинки, тазы, открытая банка тушёнки, кастрюля с макаронами, вёдра с водой, мука в трёхпудовых мешках, валенки, сапоги. Впервые зайдя к Дормидонту, можно вылететь пробкой или остолбенеть. Хозяина в любом случае не обнаружить — лежит на печи. В темноте вы примете его за наваленную для просушки ветошь. Он же будет разглядывать вас и заговорит, только если сам захочет.

На столе — ящик с севшими батарейками и транзисторный приёмник. Когда Дормидонт не лежит на печи, не занят дровами или едой, он садится, запускает в ящик левую руку — правая отсохла — и перебирает содержимое. Его задача — найти комбинацию из четырёх батареек, способных оживить старое радио. В течение пяти минут он будет слушать далёкие хрипы, потом батарейки сдохнут — и всё повторится сначала.

Взгляд у него мутный: не взгляд, а лужа. Если говорить с ним дольше пяти минут, полезет политика. Она предельно проста: Дормидонт верит в Того-кто-во-всем-виноват. Прежде всего, в больной руке. В нищете. В одиночестве. В колхозах и в том, что они развалились. У Того-кто-во-всем-виноват много обличий: он и Сталин, и Горбачёв; разом москаль и буржуй; но чаще всего он — это вы.

Я долго не заходил к нему: боялся того, что увижу. Махал рукой, проезжая мимо. Потом, когда начал стройку, стал ездить чаще. Как-то раз заскочил попросить лопату. Увиденное шокировало. Я помчался к себе, вернулся с почти новой курткой и ящиком тушёнки. От куртки Дормидонт отказался: он не чувствует правую половину тела, его буржуйка искрит; ему не нужна одежда, которая может случайно сгореть. Тушёнку он взял без спасибо, чтобы потом, методично, по банке в день, скармливать своему псу.

Я предложил ему план: убраться, отмыть, подключить свет. В ответ Дормидонт запустил в меня с лежанки сапогом.

С помощью деревенских я распутал его историю. У Дормидонта был отец, которого тоже звали Дормидонт. Сюжеты сельских хроник часто слипаются, но здесь они оказались настолько похожи, что я не сразу смог их различить. И сын, и отец были инвалидами и обходились без правых рук. Оба жили отшельниками у заброшенных церквей. Некоторое время я думал, что это одна и та же церковь. Потом понял, что старый Дормидонт жил не на перекрёстке, а у монастыря. Как и у сына, у него было настоящее имя, которое никто не помнил: все звали их Дормидонтами.

Попробую разлепить это тесто и расскажу то, что относится к старшему, но определило жизнь младшего.

В 1943 году старый Дормидонт был дезертиром и прятался в землянке. Взяли его потому, что на него донесла тёща, и ещё потому, что, когда его брали, ему нечем было отбиться: перебирал пистолет, с которым убежал с фронта. После полугода штрафбата вернулся без правой руки. Хотя он рассказывал про осколок, все знали, что это был самострел.

После войны завёл пчёл. Про них говорили: «У Дормидонта и пчёлы злые!» Пчёлы брали весенний взяток от яблонь, росших в садах вокруг домов, что стояли у церкви. Его собственная изба была среди этих домов последней жилой. Любой, кто приближался к храму или садам, мог получить заряд из шомполки, с которой Дормидонт, вопреки культе, неплохо справлялся.

Он стрелял в пацанов, воровавших яблоки. В геодезистов, когда они из любопытства забрели в церковь. В председателя, который собирал с дормидонтовских пчёл налог. Но чаще всего — в собственную жену, создание задавленное, но по-своему красивое, как втоптанный в глину василёк

Мне рассказывали, что она родила Дормидонту восемь ребят. Про каждого он думал: его или не его? Предпосылок подозревать жену не было. Но он был человеком, которому требовалось во всём убедиться. В итоге он убеждал себя в том, что ребёнок не от него, и шёл за ружьём.

Однажды жена убежала, прихватив с собой всех, кого смогла. Остальных детей — среди них был Дормидонт-сын — увезли в интернат. Старый Дормидонт остался один. Когда жить в лесу стало слишком тяжело, он договорился с богадельней. Приехал тракторист. Помог собрать его скарб. Сказал, что пора ехать.

Старый Дормидонт взял у него канистру солярки, облил своих пчёл и сжёг.

Младший Дормидонт — деревенский дурак, но, как и многие дураки, себе на уме. В местности, где денег, кроме минимальных пенсий, нет, люди завидуют его пособию по инвалидности. Зависть — удивительная штука. Подслушал в сельсовете про разбитого параличом старика: «Второй год по врачам езжу, а ему сразу первую группу. Повезло!» Все знают от почтальона, что Дормидонт получает 14 тысяч, при пенсиях в восемь, а зарплатах — полставки, на полную не берут — пять или шесть. Ползут слухи: «Он покупает одни мандарины! Кормит собаку тушёнкой!» Сходятся на том, что, если бы Дормидонт хотел, давно бы переехал в сельсовет, где ему давали (а он, дурак, отказался) хижину у помойки. Предлагали электричество, но он не захотел, хотя просили всего 30 тысяч. Словом, люди верят, что Дормидонт откладывает и у него есть запас.

С ним никто не разговаривает. Но помогают — иначе как бы он, наполовину парализованный, выжил? В Ильинском на горе живёт человек, который пускает его в свою баню. Отмывшись, Дормидонт собирается в магазин, куда его за небольшие деньги отвозит таксист. Раз в год ему удаётся пересечься с врачом. А недостатка в тётках, которые отсыпают горсти таблеток, никогда не бывает.

Есть даже друзья. Лучший — пёс, помесь волка и волкодава. Он огромен. Дормидонт держит его не на улице, а в каморке и кормит всем, что съедает сам. Хорошо, что деревенские не видят, как лихо они вдвоём уплетают мандарины. У пса нет имени, и так же, как и с людьми, Дормидонт с ним не разговаривает. Пёс бегает везде. Часто забегает на нашу стройку. С ним нужно держать ухо востро: сожрёт со стола и кетчуп, и макароны, и пластиковую тарелку под ними. Утащит кость, принесёт Дормидонту и уляжется у его ног.

Другой друг — Виссарион, монах, отшельник, бывший деревенский авторитет, отсидевший за разбой. Он живёт в келье в лесу и бродит по деревням, проповедуя скорый конец света. Ходит только пешком, носит один и тот же ветхий подрясник и опирается на сучковатую, не ободранную от коры клюку. Мне Виссарион кажется немного комичным: проповедует конец света в месте, где он уже наступил.

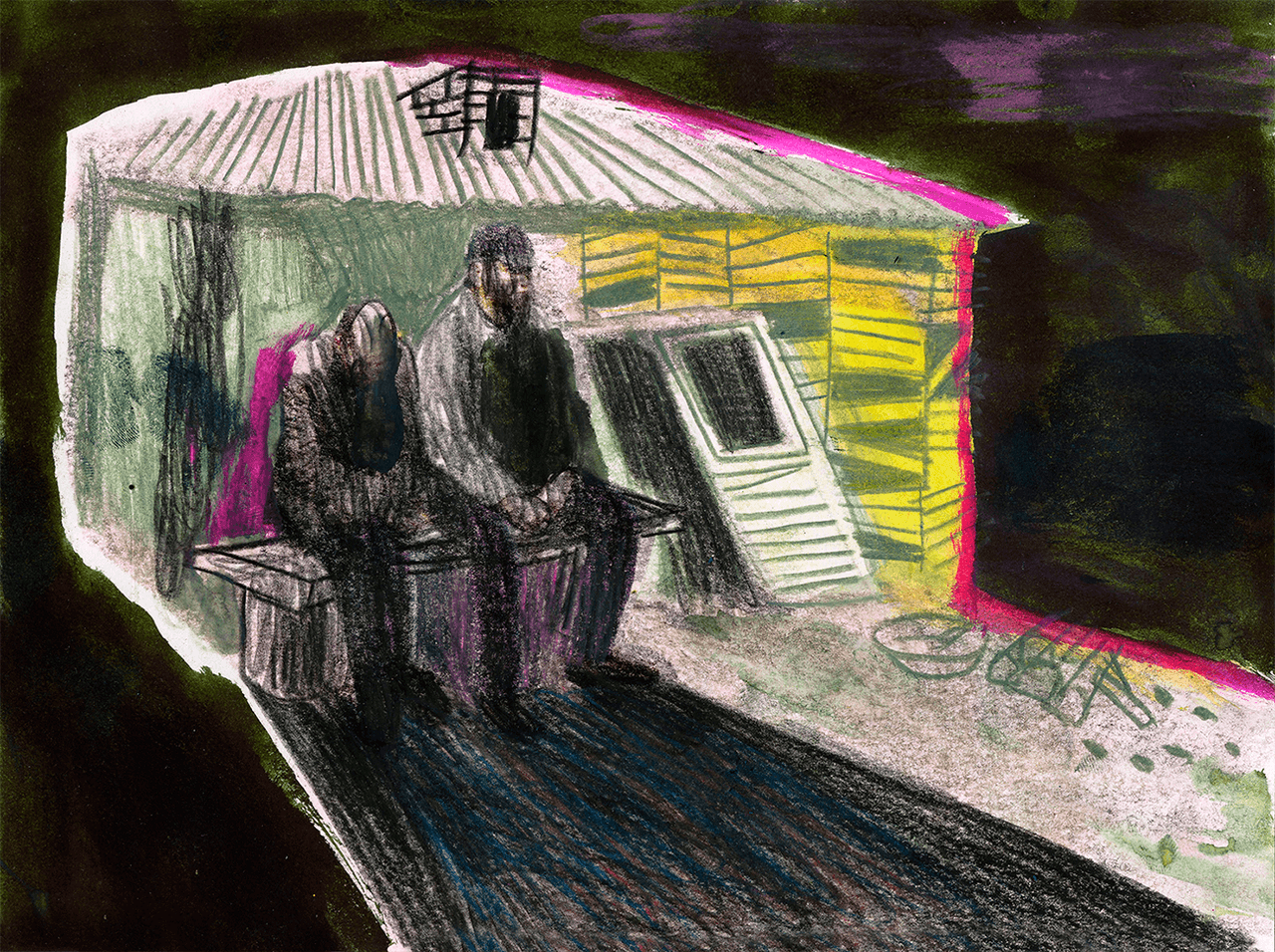

Виссарион с Дормидонтом тоже не разговаривает, но часто сидит с ним рядом в тени огромной поленницы заготовленных инвалидом дров.

Трагичность Дормидонта не ускользает от деревенских. Он возник здесь внезапно: калека с котомкой за спиной, приехавший неизвестно откуда на велосипеде. Всё это рождает легенды. Его шибануло током — он служил в химических войсках и отхлебнул секретной жидкости — загремел в шахту лифта на стройке. Мифология вызывает уважение, достаточное для того, чтобы, если кто и задавался вопросом, почему Дормидонт живёт в казенном здании, этот вопрос не получал хода.

Его каморка мала, но требует чёртову прорву дров. Вся сельская жизнь состоит из отопления, а ещё из пенсий и безработицы. Казалось бы, кругом лес, но нет, просто так ничего в нём не вырубить: нужен порубочный билет. В посёлке дрова покупают у лесников, и есть два варианта: более дорогой, в укладку, и более дешёвый, кидком. Дровами пестрит раздел объявлений в газете. Про них говорят в очереди в сельпо, о них молятся в церкви.

У Дормидонта в вопросе дров привилегия. Он живёт у перекрёстка, мимо которого возят лес. С лесорубами легко договориться за небольшие деньги или вообще бесплатно. А в Ильинском полно гнилых срубов, которые разбирают оставшиеся жители. Нельзя сказать, что Дормидонт эти привилегии не использует. Но у него есть блажь. Каждое лето он пилит быки старого гнилого моста.

Представьте бурые от времени и пропитки столбы, торчащие из зелёной ряски. Настил над ними полностью сгнил. Дормидонт забирается по пояс в воду, привязывается и пилит, работая одной только здоровой левой рукой. С бензопилой он управляется так же ловко, как его отец с шомполкой. Срез идёт по воде; поднимаются фонтаны брызг. Опора падает — и её выносит на отмель. Дормидонт подтаскивает её багром, закатывает на тележку — на манер тех, на которых сидят в переходах безногие инвалиды, — впрягается и волочит почти полверсты в гору по просёлочной дороге.

И это только малая часть. Опоры или подаренные лесорубами хлысты распиливаются на отдельные чурбаки. Каждый нужно расколоть на поленья. Колуном Дормидонт тоже машет одной левой. Это причиняет ему неудобства и даже боль — но не дай вам бог предложить помощь! Наконец, дрова раскладываются в огромные — целый редут — поленницы, занимающие угол перекрёстка. Остаётся только перетащить их — тележка за тележкой, волокуша за волокушей — в школу.

Дормидонт садится на чурбаки у своего редута и ждёт. Таксиста, с которым договорился о пенсии или продуктах. Виссариона, чтобы пришёл и посидел с ним. Соседа Славку, живущего за рекой, который, следуя деревенскому этикету, остановится, проезжая мимо на велосипеде, выкурит сигарету и потреплет по загривку собаку. Проезжих людей, чтобы проводить их своим мутным взглядом. Летом он ждёт зиму, чтобы натоптать тропинку до дров. Зимой — лета, чтобы залезть по живот в ряску. Ждёт конца света, о котором ему толковал Виссарион. Ждёт избавления России от коммунистов и демократов. Ждёт, что сын, который обещал его забрать, выполнит своё обещание.

В один год он решил, что сын его действительно заберёт, поехал в сельсовет и выписался из здания школы. Жизнь от этого не изменилась, разве что стало сложнее получать пособие и пенсию. Виссарион принял схиму и ушёл в затвор на Афон. Пропал пёс, и Дормидонт сидел и надеялся на его возвращение. Он ждал (и страшился) переезда — то ли к помойке, то ли в дом престарелых. Караулил смерть, но не как искупление, а как тропинку, которую придётся топтать к новому штабелю.

Про своё детство он сказал мне ровно два слова: одно из них было «интернат», а другое «мамка». В его жизни ничего, даже то, что началось в ней ещё до его рождения, не могло оставить его и кончиться. Но однажды зимой у него кончились дрова, и он начал пилить одну из ненужных стен в классной комнате. Я привёз к нему прицеп сухой берёзы и умолял, чтобы он не трогал дореволюционное здание. До его смерти оставалось четыре дня.

Когда умирает одинокий деревенский, его хозяйство, какое уж есть, расходится между соседями, плакальщиками и могильщиками. Каждый берёт понемногу. Так разбежались велосипед, колун, волокуши, тележка и обе бензопилы — по поводу одной, правда, возникли споры. Запас покрыл гроб, венок и могилу. Приёмник и батарейки остались стоять на столе. Я же забрал на память настоящие имена: младший Дормидонт был Сергей Михайлович, а его отец — Михаил Дормидонтович Смирнов. Получается, что был дед, по которому их прозвали Дормидонтами. Я попробовал расспросить о нём, но никто ничего не помнил. Только бывший председатель колхоза, которому уже за девяносто, сказал: «Чёрный мужик». «Что это значит?» — спросил я. Председатель задумался. «Говорят, он баб своих в телегу впрягал».

В ночь после моей встречи с Дормидонтом в Пустыни подморозило и выпал снег. Про него часто пишут «саван». Если это и так, это был радостный и необычайно светлый саван. В восемь приехал грузовик с досками. В десять вышедший из запоя тракторист привёз нужную деталь. Из Ильинского прибежал очумевший от счастья пёс. Вышло солнце. В двенадцать я выехал со стройки в сельсовет.

Яму, где я прокопался весь предыдущий вечер, замело наглухо. Дормидонт сидел под своей поленницей и улыбался. Я подошёл и обнял его, как счастливый дурак счастливого дурака.