Этим текстом мы продолжаем серию путевых очерков из Берлина, Шри-Ланки, Нью-Йорка и других мест. Пока Шри-Ланка оправляется от терактов, туроператоры подсчитывают убытки, а жителей призывают сдать холодное оружие, автор самиздата, успевший побывать там до трагических событий, рассказывает о женщинах в абаях и мужчинах в дишдашах, о ланкийских поездах, в которые нужно нырять, как в реку, о Буддах с арматурой вместо рук и о том, как выжить в мире бородатых мужчин.

Часть первая, в которой драка в самолёте вспыхивает и стихает, поездка в Канди отзывается болью в селезёнке, а усачи в спортивках несут на гору мешки с человеческими грехами.

Famous Moscow drug dealer

Они стояли передо мной в очереди на посадку в ночном Домодедово — шестеро или семеро, младше тридцати. Я не мог сосчитать точно, потому что не все из них были знакомы между собой, кто-то приходил, кто-то уходил, их количество менялось, они как бы рассеивались в пространстве аэропорта. Она громко смеялась, рядом с ней постоянно были двое или трое парней. У неё была большая грудь и худые ноги. Белый обтягивающий свитер и чёрные лосины делали грудь ещё больше, а ноги ещё тоньше. Друзья называли её Паулиной — имя не предвещало ничего хорошего.

Ещё там был её бойфренд, высокий, в зелёно-жёлто-красной толстовке. У него были длинные руки, он сутулился и опускал подбородок к груди, когда говорил, — как будто закрывался от удара в челюсть.

— Она выглядит, как порнозвезда на пенсии.

— Это двойная стигматизация. Тебе повезло, что мы летим в мир бородатых мужчин. Там такое можно. В Европе ты бы провалил задание на вылете.

— Хорошо, просто порнозвезда. Порнозвезда и её бойфренд-боксёр.

У стойки бизнес-класса стояли двое лет сорока, похожие на преуспевающих коррупционеров. Всё чёрное, белые только рубашки. На ногах остроносые туфли, по таким раньше вычисляли ментов в штатском. Они дружелюбно пихали друг друга кулаками в животы и смеялись.

Мимо прошёл мужчина под семьдесят. У него была белоснежная борода и такая же белоснежная шевелюра. Мужчина был одет в чёрные трикотажные sweat pants с зауженными ниже колен штанинами, чёрную худи с рваными швами наружу и чёрную пуховую жилетку на стальной молнии. На ногах — высокие кроссовки с толстой белой подошвой. Он катил за собой небольшой и такой же наглухо чёрный чемодан на колёсиках. У мужчины зазвонил телефон, и он неожиданно заговорил по-русски.

Самолёт в Оман пах свежим пластиком. Он был очень новый и тихий: когда началась болтанка, в салоне почти ничего не трещало и даже тележки с едой не бились друг о друга. Я быстро крепко заснул.

Под утро я проснулся от крика Паулины — она звала бортпроводника.

Она кричала: ты живёшь за мой счёт. Она кричала: ты мне изменяешь, ты не любишь меня. Она звала полицию и плакала.

К ней подошёл старший бортпроводник, усатый индус, похожий на араба. Она как раз кричала по-английски: это известный московский драгдилер, его нужно арестовать. Famous Moscow drug dealer.

Боксёр схватил её за плечи, она начала вырываться, я слышал, как она ударила его ладонью по лицу, потом раздался другой удар, глуше и тяжелее. Сзади закричали: я тебе сейчас в рот нассу. Боксёр закричал в ответ: давай, нассы мне в рот. Старший бортпроводник сказал: не надо полиции, пожалуйста, успокойтесь.

Когда они устали драться, Паулина пошла мимо меня в сторону бизнес-класса. Потеряла равновесие и вылила мне на колени стакан воды. Когда она наклонилась ко мне, от неё пахнуло разнообразным вчерашним алкоголем.

— Я сейчас принесу вам салфетки.

Боксёр закурил айкос — по салону пополз слабый запах нагретого табака. Это было лучше, чем драка, никто не сказал ему ни слова.

В аэропорту Муската — нужно говорить «Маската», но это слово лишено смысла — после досмотра все мужчины в европейской одежде одинаковыми движениями протискивали в петли брючные ремни. Некоторые при этом расставляли бедра, чтобы не потерять штаны. Женщины в абаях и мужчины в дишдашах свободно шли дальше.

В Мускате прохладно, +26. Мы выходим из нового, как самолёт, аэропорта — он тоже пахнет свежим пластиком. Таксист в куфии везёт нас пустыми проспектами на другой конец города.

— Почему здесь нет людей?

— В этом районе только министерства, они заканчивают работу в три, все уже разошлись по домам.

Мускат в районе рынка меньше всего похож на богатый арабский город. Это Ближний Восток без признаков Запада. Знаки возле мечетей: No entrance for non-muslim. Нефть и Пророк, как будто не было Войны в заливе, и триллион долларов ушёл в местный песок, в бурую породу местных гор, рассеялся в светлом на закате воздухе над ними.

На площади позади рынка, где начинается жилой квартал с магазинами, на каменных скамейках сидят, подобрав босые ноги, мужчины в светло-серых и кремовых дишдашах. Они отдыхают после дневных дел, они скинули сандалии, они разговаривают друг с другом, лениво поводя руками. Некоторые с детьми, дети тоже в светло-сером и кремовом, но маленьком. Я тайно фотографирую их на айфон.

Мы идём в глубь города, как будто ищем дом, в котором нас ждёт связной. Лавки женской одежды похожи на инвертированные фото с вечеринки привидений: чёрные безголовые силуэты парят в воздухе. Чёрные женщины идут по улицам. Звучит призыв к вечерней молитве, пахнет ладаном — ладан жгут индусы в лавках. Вокруг горы, острые скалы висят над плоскими крышами домов, на стенах — портреты бородатого мужчины в чалме. Мы в мире бородатых мужчин.

Английские рельсы, китайские поезда, Швейцария в аду

Вдоль платформы прогуливается немой в красном поло.

Он подходит ко мне и показывает знаками: прыгай рыбкой. Головой вперёд. Греби локтями, работай плечами. Иди винтом. Занимай пространство. Иначе всё. Он бьёт кулаком в ладонь и улыбается.

Поезд подают пустым, а через десять секунд все места заняты — я не успеваю даже подняться в вагон. Люди как будто становятся водой, а я — бревном: течение несёт меня, но недостаточно уклюже.

Следующие три часа я парю, зацепившись одной рукой за пластиковую ручку на брезентовом ремне. Как полностью автономный дрон-наблюдатель, я вишу над парой некрасивых англичан, наблюдаю редеющие и смазанные липкой субстанцией волосы мужчины (от этой субстанции они кажутся ещё более редкими) и обезображенное публичным сном лицо женщины. Я смотрю в её чёрный рот, на съехавшие к щеке очки, на испарину поверх тонального крема. Две невысокие ланкийские женщины позади притиснуты ко мне широкими задами, весь чёрный перец и карри, который они съели в жизни, превратился во внутренний жар, по спине течёт, по лицу тоже, под потолком вагона прикреплён настольный вентилятор — такие стоят возле кассы в уездных сельпо, они разгоняют июльскими днями негустой русский зной.

В Мускате мы ночевали в бизнес-лаунже аэропорта. Это была комната с кроватью и душем, но без окна: за тяжёлыми шторами — глухая стена. На полу был насыпан белый порошок — я предположил, что от клопов, и спал, не снимая одежды. Нам достался изрядный кусок пустоты, достаточно объёмный, чтобы избежать любого контакта, не слышать запахов, не разбирать слова, которые говорит другой путешественник, — исключительность через изоляцию. Чистота была не так важна. Когда, уже в поезде, в мою селезёнку входил чей-то локоть или угол чемодана, я вспоминал это место, подозрительное бельё, тонкий свет из-под двери, голоса за дверью, немного сна.

Мы едем в списанном китайском поезде по английским рельсам, проложенным в позапрошлом веке. Я почти не вижу пейзажа за пыльным и захватанным стеклом — зелень, тоннели, снова зелень, ненадолго — горы и пропасть внизу, опять зелень. Бывший колонизатор подо мной лысеет, его женщина спит, ланкийские женщины с семьями текут, продолжая быть водой, по несуществующим пустотам между пассажирами, пробираясь из одного конца вагона в другой. Над креслами в голове вагона висит табличка «Только для монахов», в креслах сидят монахи, они бритоголовы, на них одежда оттенка pinot noir. Разносчики чая и сладостей разносят сладости и чай — где-то внизу, изогнувшись по форме тел, человек пьёт из бумажного стаканчика. Со стороны тамбура, где едут на ступеньке, свесив наружу ноги, доносится барабан, а когда поезд въезжает в туннель, люди воют в открытые окна, и эхо летит от первых вагонов к последним. Дымящаяся парная жизнь отдаёт горячий сок.

Мы с трудом выходим в Канди, потому что пятеро обезумевших белоглазых англосаксов лезут внутрь, едва состав останавливается, — они яростно борются за ближайшие три часа жизни в человеческом парнике.

Канди — древняя столица в центре острова — Швейцария в антимире, возможно, в аду. Горный город вокруг озера. Отели с видами на склонах. Шум, пробки, дым. Запах дыма, закат в дыму, дымящие обугленные куриные окорочка на гриле у входа в кофейню. Продавцы рваных тряпок, без которых туристу не войти в храм Зуба Будды, потому что обычный турист, скорее всего, придёт к храму в шортах выше колен. Show respect. Замотайся в тряпку. Сам Зуб заточён в многослойный золотой ларец, как Кощеева смерть, ему несут подаяния из лотосов, фруктов и жасмина, его мало кто видел, даже сами монахи. Доподлинно не известно, существует ли он вообще.

Местные храмы набиты золотыми Буддами, как местные вагоны — людьми. Расточительство духовного ресурса, ковровая раздача божественного вайфая. Пароля нет, просто оберни бёдра тряпкой, купи себе жасминовых цветов — и прыгай рыбкой, головой вперёд.

— То ли дело в Омане, да? Мечети, ограды. «Только для мусульман».

— Ислам — это экономия. Modernity, networking и распределённая нагрузка. К протоколу сунны может подключиться каждый. Для настройки интерфейса используйте чат-бот шахады. Азан — призыв муэдзина — первый пакет данных.

С другой стороны, в буддистской Азии очень красивые закаты. Даже если (и особенно если) в дыму.

Слишком много жизни

— Всё, что ты видишь вокруг, может стать пищей или оружием.

В Канди мы наняли сумасшедшего тук-тукера. Усатый, всклокоченный, с останками сухой травы в пыльных волосах, одетый в жёлтую линялую футболку, он был как вода: шёл потоком, подпрыгивал на порогах, разгонялся по встречке, искал в пространстве дыры — и нырял в них. Когда наши кармические линии сходились с кармической линией летящего навстречу самосвала, я готовился вынырнуть на той стороне. Хватался за стальной шарик, прикрученный к перегородке между водителем и пассажирами. Перекладывал из кармана в карман телефон, очки. Тук-тукер смотрел на меня в зеркало заднего вида. Кричал на разбитом, как ланкийское шоссе, английском:

— Автобус ехать час, я ехать десять минут.

Он напоминал мне разносчиков еды в местных поездах.

До королевского ботанического сада доехали за пятнадцать — сэкономленное время ушло в нервную энергию, тепловая смерть вселенной стала немного ближе.

В парке из жирной земли пёрла жизнь. Гигантские стебли бамбука толщиной в ногу. Мягкое навершие стебля — ярко-зелёная пика. Нежный росток смерти.

— В разных источниках можно прочитать, что приговорённого растягивали над заточенными побегами, и они прорастали сквозь него, протыкая кожу и внутренние органы. Мне это всегда казалось избыточным. Достаточно одного побега, который прошёл бы через естественное отверстие тела.

По парку гуляли мусульманки в разноцветных абаях и никабах. Они ходили среди цветущих кустов, по тропинкам между каучуковыми и чайными деревьями, лежали на траве под пальмами и фотографировались на фоне орхидей. В светло-изумрудном, бирюзовом, кремовом, расшитом по краям они сами были похожи на цветы — из Северной Индии, Пакистана, Бангладеш. Прототипы гурий в прототипной среде райского сада. Сюда должны были попадать праведники из чёрно-белого мира Залива.

— Modernity ислама и в этом тоже. Жестокость постижима и строго дозирована. Вора лишают руки, бунтарю назначают тысячу плетей, четырежды пойманного на пьянстве обезглавливают. Никаких четвертований — в Англии четвертовали ещё в конце XIX века, никаких многочасовых колесований, никакого бамбука. Страдания не бесконечны, их пределы известны заранее.

В город возвращались на автобусе. Остановка давно истлела, из пыли торчал проржавевший стальной остов. Рядом грудились ярко-жёлтые кокосы. Человек в цветном платке вместо штанов обрубил кокос с одной стороны, протянул кривыми чёрно-коричневыми пальцами две пластиковые трубочки. Я взял — шоссе в Азии воспитывают смелость и закаляют характер, о дизентерии почти не думаешь.

В Канди вышли на людной улице. По обочинам продавали бетель, вафельные полотенца, покрывала со слонами и ножи из плохой китайской стали.

— Здесь есть ещё один парк. На холме. Мы можем успеть до заката.

За пределами туристического района открылся настоящий Канди. Он был застроен хаотично и по-индийски. Светло-сиеновые колониальные церкви зажаты между бетонными коробками торговых центров и мастерских по ремонту всего на свете. Солнце опускалось к вершинам холмов, мы поднимались на холм, до закрытия парка оставался час. Вход в парк стоил тысячу рупий.

— Здесь за всё берут тысячу рупий. Так можно рассчитывать свой бюджет: сколько раз по тысяче рупий ты готов отдать за то, что перед тобой откроют какие-нибудь ворота или дверь.

В парке возле входа — бурого цвета пруд. Путеводитель утверждал, что когда-то пруд был королевской купальней и на дне лежат золотые и серебряные чаши. Теперь их охраняли все малярийные комары острова. С деревьев падали ветки, на склоне пасся небольшой местный олень, barking deer. Говорят, он действительно лает.

Мы вышли из парка, когда главные ворота уже были закрыты, служитель выпустил нас через дверь в одной из створок. Солнце садилось справа от гигантской статуи Будды — статуя возвышалась над городом, и её было видно из любой точки. Мы почти дошли до первого жилого квартала.

Из-за поворота навстречу нам вышли шестеро парней. Трое шли впереди и трое сзади — передавали друг другу косяк.

— Эй, привет.

Я кивнул. Мы пошли дальше.

— Стой, ты куда!

Мы поравнялись с ними, в воздухе резко запахло Cannabis Rustica. Мне не нужно было поворачиваться к ним спиной.

— Эй, я с тобой говорю! Иди ко мне. You have such a sweet girl. Стоять, я сказал!

Жизни вокруг было слишком много, и она заполняла собой всё пространство.

Из яйца тьмы

— Ваш mister Putin герой, — неожиданно сказал водитель. — Вам с ним повезло. Сильный человек. Красивый. Очень красиво выглядит верхом на лошади.

— Он проклят проклятьем одной роли. Двенадцать лет назад он посидел на лошади, и теперь так и въедет в вечность, голый по пояс, с грустными сосками, прямиком из тувинской степи. Думаю, он сам не рад и давно отправил в gulag того, кто это придумал.

Гору было видно издалека. До неё оставалось не меньше часа пути, а она уже торчала слева, узкая и высокая, как воспалившийся фурункул на поверхности земли. Мы ехали, чтобы подняться на её вершину.

На склонах чайных плантаций вдоль дороги чернели человеческие фигурки с огромными корзинами на спинах. Фигурки были согнуты посередине, они двигались медленно и равномерно, как машины. Когда корзины заполнялись, фигурки ползли вверх, к дороге, превращаясь в женщин с очень тёмной кожей, обёрнутых в чёрные, сиреневые и тёмно-зелёные платки.

На обочине стоял учётчик в кепке и шортах, он напоминал британского колониального офицера. В руках учётчик держал тетрадь и тонкую бамбуковую трость, на поясе висела рация. Женщины взвешивали корзины на безмене, потом высыпали листья на ярко-голубую клеёнку с нарисованными ананасами, расстеленную тут же, и возвращались на склон. Учётчик записывал в тетрадь.

Кроме женщин с корзинами по склонам карабкались дети, они собирали сухие ветки и связывали их в большие, больше корзин, вязанки.

Единственная улица в деревне у подножия горы полностью состояла из гестхаусов и харчевен. Ближе к горе стояли несколько индуистских и буддистских храмов, отделение полиции и много лавок с тёплой одеждой и брикетами фруктовой пастилы. Остановились в комнате, выходившей на овраг и стройку. Внутри пахло сыростью, окно не закрывалось до конца, крошечный балкон, толсто засыпанный серой пылью, разбитые петли дверей. Человеческое тело на фоне божественного присутствия. Следы разрушения, свидетельства жизни — застиранные пятна на простынях, запах карри, проржавевшая амальгама зеркала в ванной.

Мы легли спать засветло, проснулись в час ночи и отправились на гору.

На улице была толпа, люди шли, как на пожар. Одни в трекинговых ботинках, другие босиком, третьи в пёстрых платках, четвёртые опирались на палку, пятые — на другого человека.

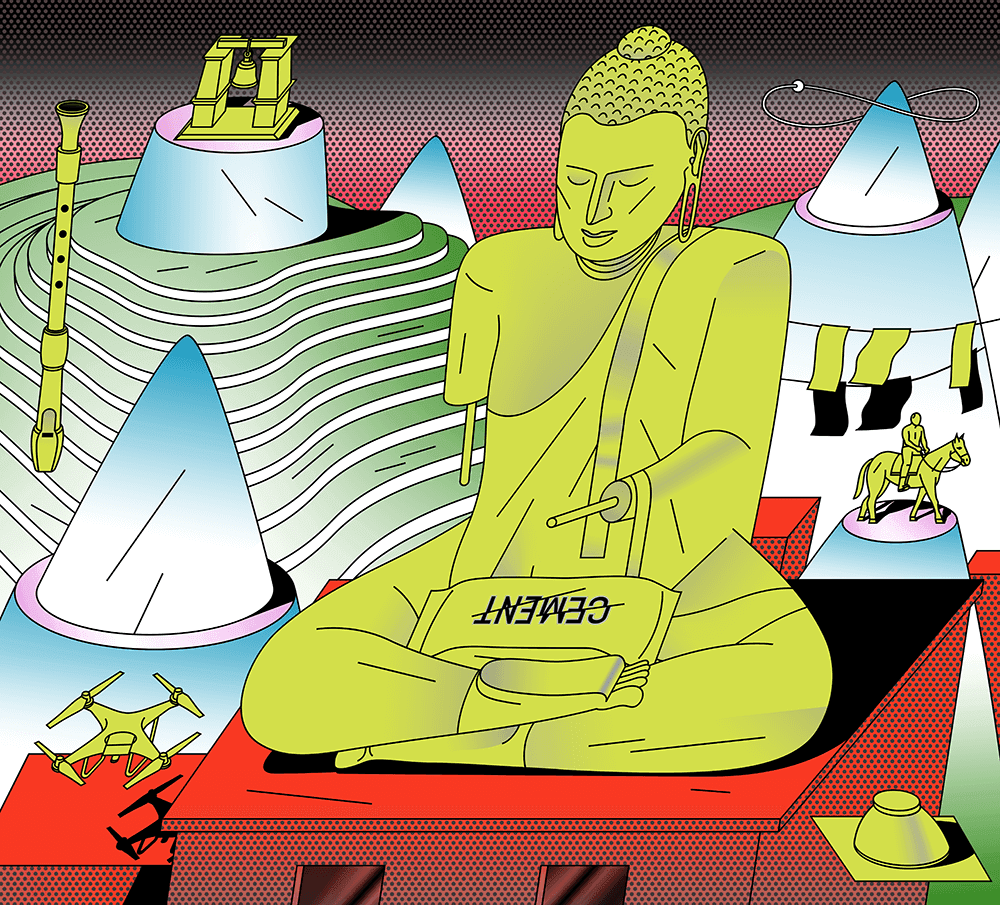

Ритмично ухая, в сторону горы пробежали человек тридцать отборных усачей в одинаковых спортивных костюмах с пузатыми мешками на плечах. На мешках было написано cement.

— В этих мешках человеческие грехи, по одному на каждую песчинку. Они тащат их наверх, укрепляют цементом разрушившиеся ступени, и грехи становятся частью пути для паломников.

В святилище на краю деревни мальчик в монашеском одеянии повязывал каждому, кто делал пожертвование, белую нитку на запястье. Нитки падали на землю, мальчик ругался по-сингальски.

Потом началось восхождение.

Сперва плоские участки чередовались с короткими подъёмами в пять-шесть ступеней. Ступени были разного размера, разной ширины и высоты, я не мог найти ритм. Когда пологая часть закончилась, ступени пошли вверх под крутым углом. Человеческий поток быстро набирал высоту и так же быстро выбивался из сил. Вдоль потока стояли фонари, они уходили к вершине, тропу было хорошо видно, если смотреть снизу, она заканчивалась в середине чёрного неба.

Двое монахов шли в окружении босых мужчин, один мужчина шёл перед монахами, спиной вперёд.

Незаконченные гипсовые Будды будущего сидели в длинном сарае без внешней стены, из вылепленных только по локоть рук торчали стержни арматуры. На голове Будды Гаутамы в центре композиции был намотан платок цвета венозной крови, он походил одновременно на арабскую женщину и смертника перед казнью.

Нас энергично обгоняли тренированные белые люди с налобными фонариками. Они перескакивали через ступени, как в офисе, когда нужно успеть на встречу, а лифта ждать слишком долго.

Две женщины лет под девяносто поднимались на гору, опираясь на женщин и мужчин помоложе.

Я слышал дыхание людей вокруг. Кто-то страдал от одышки, кто-то энергично выдыхал, держал ритм. Кого-то не было слышно, как будто он и не дышал или как будто его не было.

Мы тащили наверх свою слабость, как усачи — свой цемент.

Мы останавливались на tea stops, подкреплялись бисквитами.

Мы смотрели наверх и видели над собой, в холоде глубокой ночи, огни вдоль тропы.

Последняя часть подъёма была настолько крутой, что я готов был ползти на четвереньках.

На вершине было холодно и дул ветер. Я пошёл на самый верх, где стоял храм и куда не пускали в обуви. Там мне не понравилось — люди сидели на золотых перилах, занимали друг для друга места, делились привилегиями — и я вернулся на первый ярус, где стояла плотная толпа, местные, туристы, буддисты, мусульмане, христиане. Здесь был как будто другой храм: естественное святилище, куда мог войти любой, кто дошёл до вершины. Как бар в дорогом ресторане, где ждёшь, пока освободится столик. Можно остаться и здесь, всё то же самое, только сидеть не так удобно.

Восток светлел, ночь по краям делалась розовой. Люди вокруг смотрели на разгоравшуюся полоску света через экраны айфонов. Рядом со мной стоял человек с испуганными, как у зверя, глазами — скорее всего, он не умел читать и писать, не умел пользоваться браузерами и соцсетями, просто пожилой неграмотный ланкиец с изъеденным угрями носом. Я видел в небе тени гор, видел, как краснеет и зеленеет одновременно горизонт, видел дрон, зависший над толпой. Когда появилось солнце, то сперва оно было красной точкой в далёком тумане, а затем вдруг вылупилось, как птенец или черепаха, из яйца тьмы.

Наверху в храме забили барабаны и запищали флейты.

Скоро на солнце стало больно смотреть.

По пути вниз мы то и дело останавливались и ждали, пока люди с детьми на плечах или люди с пожилыми людьми на руках пройдут узкий участок. Местные жиганы бегали по ступеням наискосок, распугивая туристов. Китайцы торопились и толкались. У меня дрожали колени и несколько раз я чуть не падал — физически дорога в долину оказалась сложнее, чем сам подъём.

В деревне припекало.

Расползающиеся простыни и шум стройки за окном я даже не заметил — тело было выжато и потеряло смысл. Новое знание пробивалось из тьмы, как солнце на вершине.

Ближе к вечеру 31 декабря, после долгой дороги по серпантину вдоль чайных плантаций, мы приехали в гостиницу с видом на чайные плантации.

В ресторане отмечали новый год китайцы, они много и некрасиво ели. Вайфай работал только в фойе, рядом со мной громко спорили местные парни, они приехали сюда из ближайшей деревни покурить кальян и выпить. Хотелось спать.

Ночью меня разбудило громкое жужжание. Огромная пчела пьяно и недовольно ползала по засохшей лужице тасманийского шампанского.

— Не убивай её.

Я взял чашку и лист бумаги, накрыл пчелу чашкой, подсунул снизу бумагу, отнёс на балкон и отпустил.

Было около двух ночи. В Москве встречали Новый год, и mister Putin героически стоял под ёлкой.