Легендарный путешественник Иван Дорджиев продолжает рассказывать о своём походе в один из самых труднодоступных регионов мира — ущелье Брахмапутры, куда европейские исследователи смогли проникнуть лишь в конце двадцатого века и где больше тысячи лет хранится одна из главных святынь тибетского буддизма. Как пробраться сквозь непроходимые джунгли, где с ветвей сыпятся древесные пиявки, раз в день на землю обрушивается стена воды и стены домов местных жителей украшены черепами, — в новом рассказе цикла «Великий поворот Брахмапутры».

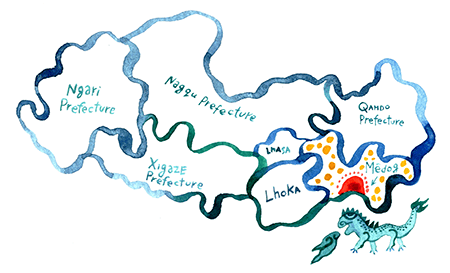

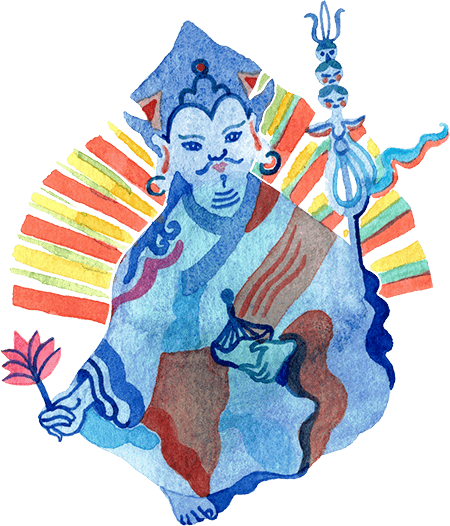

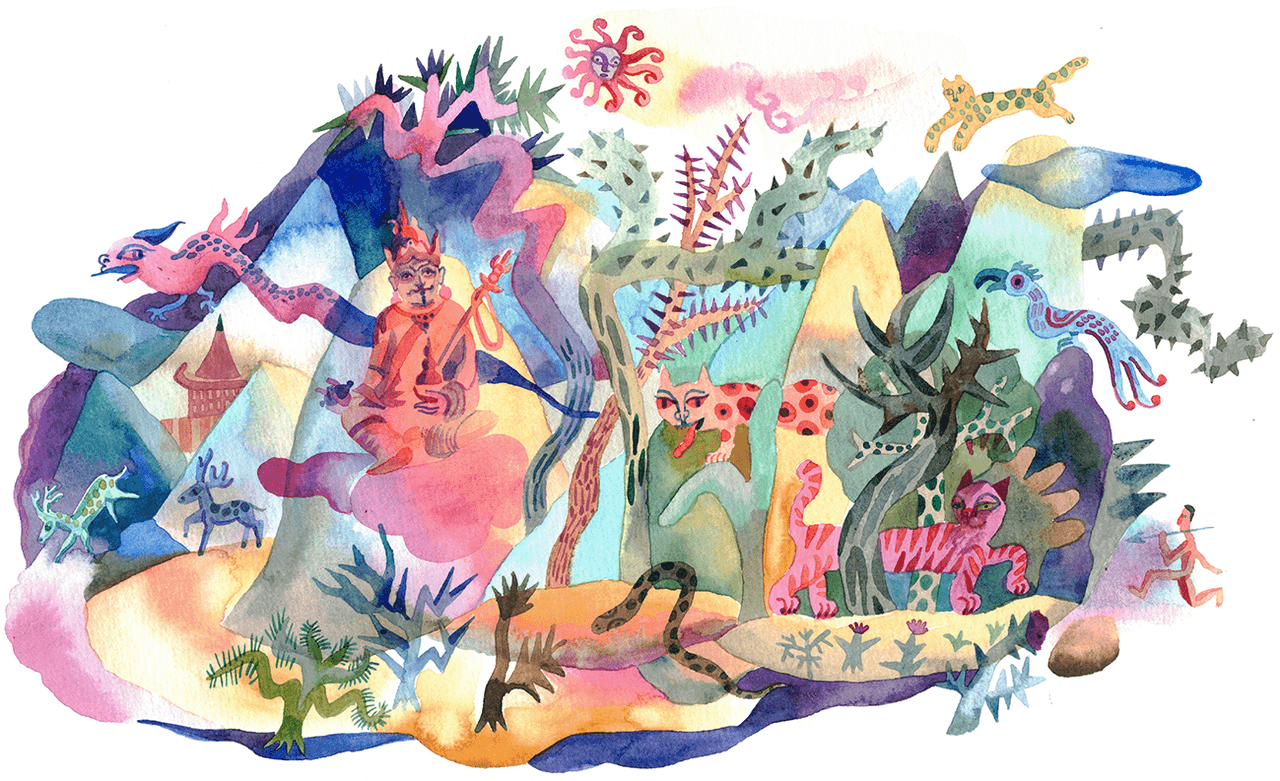

Идёт вторая половина VIII века от Рождества Христова. На Западе Карл Великий подчиняет себе Европу, на Ближнем Востоке ислам вступает в свой золотой век. В Восточной Азии начинает скрипеть и рушиться колосс китайской династии Тан. Молодая Тибетская империя под управлением короля-буддиста Трисонга Децена стремительно расширяется во все четыре стороны. Великий учитель Гуру Ринпоче чрезвычайно занят. Он летает по Тибету из конца в конец, подчиняет злых духов, строит монастыри и учит людей тантре. Однажды ему приходит в голову создать бейюл, землю обетованную, где тибетцы могли бы прятаться во время мировых катаклизмов или набегов соседей. Сейф, где слова Будды будут храниться вечно. Так, согласно тибетским историческим документам, появилось Пемако.

Чтобы защитить бейюл от вторжения незваных гостей, Гуру Ринпоче окружает его снежными горами, их подножья покрывает непроходимыми джунглями. Для полного спокойствия на века не хватает только хранителей-защитников, которые позволяли бы селиться здесь только тибетцам, отмеченным печатью Будды. Король-буддист даёт дельный совет. На крайнем юге Тибета с незапамятных времён живут воинственные племена. Тибетцы называют их просто «лопа», южане, и считают варварами. Лопа поклоняются Солнцу и Луне, не чтут Будду и занимают ценные плодородные земли. Но как убедить их переселиться в Пемако? Гуру Ринпоче строит огромный летающий корабль, польщённые доверием вожди лопа заводят на него свой народ, и корабль летит куда-то через снежные горы.

Когда лопа сошли с корабля и осмотрелись, они заметили, что их новая земля совершенно не похожа на сухие тибетские плоскогорья. Раз в день здесь открываются небесные краны — и с неба начинает падать стена воды. Несколько часов адского ливня, который тушит любой костёр и от которого не спасёт никакая одежда, делает непроходимой любую тропу. После ливня джунгли оживают. В воздух взмывают тучи насекомых. Древесные пиявки с непостижимой скоростью залезают на листья кустов и деревьев, чтобы вспрыгнуть на любое теплокровное существо, проходящее по джунглям.

Большинство деревьев и кустов имеют колючки — от мелких, остающихся в ране, до гигантских, длиной в ладонь. У особо одарённых эволюцией растений колючки в форме рыболовного крючка. Эти крючки не протыкают кожу, а распарывают её и оставляют след, как от когтей хищника.

Хищников тут тоже хватает: леопарды, тигры, выше в горах — медведи. Первопереселенцам пришлось нелегко: в плоском и бедном жизнью Тибете у них не было привычки смотреть под ноги. В Пемако вся земля покрыта толстым пружинящим ковром из гниющих листьев, там живут ядовитые змеи и гигантские многоножки. Местные называют с десяток разных змей и не так боятся кобру, как маленькую зелёную «нарву», укус которой, по их словам, не оставляет никаких шансов.

Потомки тех лопа, кто прошёл эту школу новой жизни, мало-помалу адаптировались к Пемако. Они научились делать из бамбука и банановых листьев укрытия от дождя, извлекать яд из корней растений и отравленными стрелами добывать себе мясо и защищаться от хищников. Научились ходить нагишом, чтобы видеть пиявок и насекомых и сбрасывать их с себя до того, как те вопьются в тело. Они сдали экзамен великому тибетскому учителю и стали защитниками Пемако — своими в смертельно опасном буддийском раю. Они так и не создали письменности и поэтому не сохранили памяти о том, как и где они жили до прихода в Пемако. Только недоверие и нелюбовь к тибетцам лопа пронесли сквозь века.

Почти не ядовитая гигантская многоножка

Помимо тибетцев, соседями (хотя и далёкими) лопа оказались ассамцы, заселившие долину Брахмапутры ниже по течению. Они называли людей лопа «аборами», что по-ассамски значит «дикарь», и пугали ими детей. Лопа очень ценили головы. Без преувеличения, отрезанная человеческая голова была самым полезным предметом в хозяйстве. Хочешь дом построить — закопай хотя бы одну голову под ним, чтобы долго стоял и крыша не текла. Решил жениться на красавице — пять голов отдай и не греши. Осталось только полголовы — тоже хлеб. Можно или на мачете тибетской ковки выменять, или хворь отогнать.

Примечательно, что между головами разницы не было никакой. Голова великого воина ценилась наравне с головой женщины или ребёнка. Но получить-то голову воина гораздо сложнее. Поэтому в мирное время обычно головы добывались из засады на девушек, идущих за водой. Только не на своих девушек — их трогать нельзя, а из соседней деревни. На этом мирное время и кончалось, дольше пары месяцев никогда не длилось. В ответ на нападение деревня обезглавленной девушки нападала на деревню обидчиков, и тут уж головы лились рекой...

Сейчас, конечно, всё изменилось, гуманизм наступает. Головы, говорят, не режут уже сорок лет как. Но кое-что сохранилось. Живут лопа в тех же бамбуковых домах на длинных ногах, где по стенам развешаны луки и черепа обитателей джунглей. Попросишься в такой дом с дороги, чаю попить, заведёшь разговор о старых временах. Тут подтянется из тёмного угла крохотный высохший старичок, прислушается, пуская слюни, потом полезет лихорадочно в сундук, а когда вылезет — стоит перед тобой грозный воин с горящими глазами, в изрубленном шлеме и с мечом в руке. Постоит немного, красуясь, потом подсядет к огню и, улыбаясь, прошамкает: «Вот этим мечом мой папа половину соседней деревни порешил. Вы мимо неё сегодня проходили. Мы с мамой в лесу тогда прятались, не знали, наша деревня сгорит или их». Глаза его затуманятся воспоминанием, и не заметит он, как по его голове и лицу разбегаются во все стороны жирные тараканы, которые уж много лет как свили в шлеме гнездо и не думали, что его ещё когда-то достанут из сундука.

Может показаться, что за тысячу лет изоляции в джунглях лопа должны были вымереть, просто вырезать друг друга. Выживать им помогают очень крепкие внутриплеменные связи. В своих деревнях лопа жили и живут в любви и согласии, там один за всех и все за одного. Нет страшнее наказания, чем быть изгнанным своим племенем, стать «безродным». У них нет имущественного расслоения, потому что нет имущества. Даже добытое на охоте мясо обычно делится на всю деревню: без холодильника его невозможно сохранить. Ещё совсем недавно деньги они использовали пару раз в год: купить у кузнеца-буддиста мачете или наконечники для стрел. Всё остальное можно сделать из бамбука или лианы. Для бамбука в их языке появился целый словарь из сотен слов: виды бамбука, его части, способы обработки, раны, оставленные бамбуком.

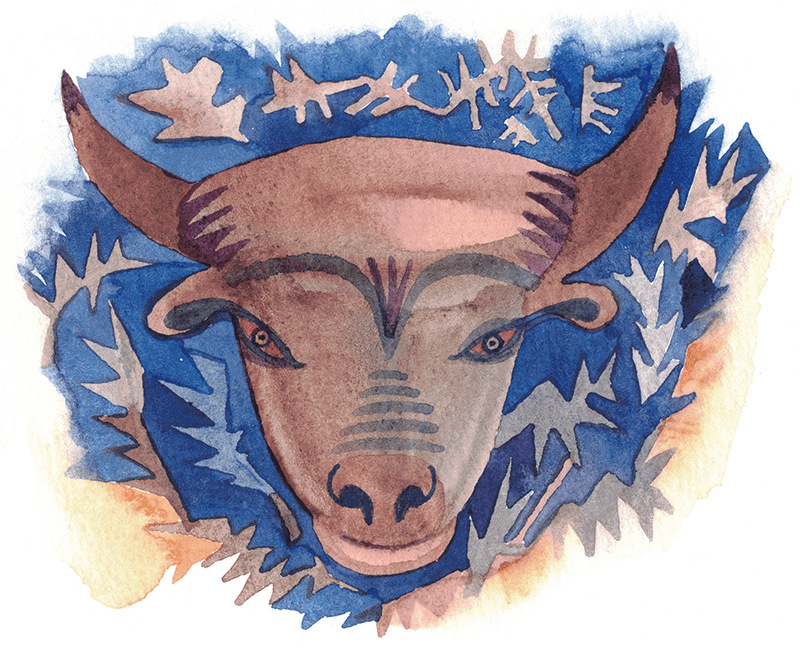

Если не считать пришедших недавно свиней, главным домашним животным лопа стал митун, бык джунглей. Это такая гора мышц с толстыми рогами-морковками спереди. Он замечателен тем, что может двигаться в джунглях в любом направлении. Там, где человеку надо целый день махать мачете, он за минуты просто пробивает туннель своей массой. Процесс одомашнивания митуна прост: клеймо на ухо — и гуляй. Когда семье нужно мясо, лопа находят меченого митуна и забивают его. А череп вешают на веранде дома, для красоты. Если семья считает себя христианской, на лбу черепа режут крест и красят его охрой.

Все остальные животные джунглей — белки, обезьяны, броненосцы, дикобразы, слизни и медведи — тоже идут в пищу, но лопа уши им не метят и домашними не считают. Самое крупное животное, которое в Пемако не едят, — почти не ядовитая гигантская многоножка. Лопа уважительно называют её «сестра тигра». Она обладает удивительной способностью: в случае опасности сворачивается в идеально ровный и гладкий твёрдый чёрный шар. Как только лопа научились делать рогатки, «сестра тигра» была тоже приставлена к делу. Теперь даже ребёнок может добыть белку на ужин.

Деревня отравителей на секретной реке

Мы стояли, согнувшись под тяжёлыми рюкзаками, перед деревянной лесенкой в три ступеньки. За ней начинался подвесной мост, прогибался, заваливался на бок и уходил далеко-далеко в пространство без ориентиров, таял в тумане. Мост через Брахмапутру. Там, за туманом, нет автодорог и электричества, там уже тысячу лет живут люди, доставленные Гуру Ринпоче на летающем корабле. Те самые лопа. «Ади, мы — ади! — повторил Лабо, наш проводник. — Лучше бы вам не путать слова, когда мы будем за мостом. И мне не нравится, что вы всё время останавливаетесь. Я неделю иду с вами, а потом поворачиваю обратно — дошли вы или нет. Понятно?» Лабо знал мало слов и вообще говорил мало, но зато действительно очень понятно. За свою жизнь он убил двух тигров и пять медведей, одного из них — отравленной стрелой. И это тоже становилось понятно сразу, без слов.

Лабо вёл нас в Пемако вдоль Янгсанга, «секретной реки» по-тибетски. В долине реки иногда попадались хутора и деревушки. В одних жили тибетцы, бежавшие от китайского вторжения, в других ади — родичи Лабо. Он рассказывал, что раньше по всей долине жил народ мишми, но сто лет назад была великая война мишми и ади, и последние победили. Вечером у очага или костра, выжимая носки от крови, мы слушали рассказы Лабо про народы джунглей, великие и малые, и начинали понимать, что «лопа» и «абор» — два самых неудачных слова, которые здесь можно произнести.

Почему носки в крови? Это всё пиявки: в мокрый сезон их просто адское количество в джунглях. Они прыгают с листьев и сразу уползают под одежду или в обувь. Когда отрываешь ее голову от кожи, пиявка моментально вытягивается в длину и впивается рядом своим хвостом. Там у неё ещё один рот — шутка природы. Хуже всего, что в месте укуса пиявка выделяет антикоагулянт, и кровь перестаёт сворачиваться. Даже если пиявка напилась и отвалилась на заслуженный отдых, кровь продолжает течь из места укуса. Поэтому приходится выжимать носки. Никто не любит ходить с мокрыми ногами.

Лабо на нашу суету с пиявками смотрел с презрением. Сам он был одет только в шорты и короткие резиновые сапоги и сбрасывал с себя пиявку до того, как она успевала присосаться. В редких случаях, когда пиявка была быстрее, он доставал из мешочка на поясе щепотку соли и прикладывал к пиявке. Та корчилась и падала на землю. Рядом с этим мешочком на поясе Лабо носил сушёный хвост дикобраза. Скоро мы выяснили, что это очень важный для ади инструмент.

Однажды днём мы проходили мимо деревни тибетцев. Деревянные дома, кое-где даже стёкла в окнах, всюду флаги и будды. Из большого дома в центре деревни вышла женщина, увидела нас, удивилась и зазвала на обед. Лабо зашёл с нами и сел немного поодаль. Пока готовилась еда, он перекидывался с хозяйкой шуточками и всячески старался показать, что он не напряжён. Хотя по тому, как он безостановочно ковырял огромным мачете половицу, было понятно, что он нервничает.

Хозяйка приносила еду тарелка за тарелкой: рис, овощи, какой-то острый соус. Мы сразу накинулись на угощение, но наш ади дождался, когда все тарелки окажутся на столе, наложил себе всего понемногу, а потом отстегнул от пояса хвост дикобраза и погрузил в еду. Он смотрел на хвост минуту или две не отрываясь, мы тоже перестали есть и глядели на хвост. Внезапно Лабо без видимой причины пришёл в своё обычное состояние: расслабился, засунул хвост куда-то себе за пояс и принялся есть, не обращая на нас никакого внимания.

Только когда мы вышли из дома и отправились дальше к Пемако, он объяснил своё поведение. Оказалось, среди буддистов полно отравителей. По крайней мере, так считают все ади. Отравители приглашают к себе домой путников, особенно сильных, красивых и богатых. Добавляют им в еду заговорённый яд. И, когда путник умирает (обычно через неделю или две), все его положительные качества приобретает отравитель. «Вы посмотрите на её дом — почему он такой большой и внутри так много вещей?» — спрашивал Лобо и прищёлкивал языком. Но при чём же здесь хвост? Всё просто: хвост дикобраза, обработанный опытным шаманом, — это безошибочный детектор яда. Если, опущенный в еду, он начинает трещать и дрожать, значит, еда отравлена. «В этот раз она не положила. Видели, хвост не двигался?»

Ревущие свиньи ади

В другой раз мы обедали в деревне ади, высоко над землей, на веранде дома на бамбуковых ножках. Дом принадлежал сельскому учителю, а на обед подавали варёную шкуру оленя и, само собой, рис. Учитель был прогрессивным человеком. Год назад он убедил население деревни отказаться от выращивания овощей и посадить только рис и ячмень. Рис для еды, ячмень для браги. Теперь он считал эксперимент оконченным, но овощей надо было ждать ещё год.

Вообще, учитель в племенных индийских деревнях — интересное явление. Британцы, когда пытались присоединить эти территории к своей Короне, натолкнулись на полное непонимание местных жителей. Тогда они придумали хитрый ход. Они завлекали к себе по одному мужчине средних лет из каждой деревни, учили его английскому, немного географии, немного математике, давали с собой немного ценных вещей и возвращали в деревню. Там он автоматически становился уважаемым человеком и мог поддерживать коммуникацию с государственной властью. Индия эту удачную практику скопировала полностью, и теперь мы могли валяться на мягком бамбуковом полу в потерянной в джунглях деревне, есть рис, закусывать жёсткой оленьей шкурой и беседовать о вечном с человеком, вырезающим стрелы для завтрашней охоты. Учитель Гаше очень любил географию. Про любую страну он мог сказать, кто её соседи с севера, юга, запада или востока. Не знал он только соседей России, потому что учили его давно и на этом месте в его мире до сих пор существовала одна страна — СССР.

Рис и особенно шкура скоро принесли свои плоды, и кому-то из нас срочно потребовалось в уборную. Да, в доме ади есть туалет. Не «типа сортир» и не «удобства на улице». Он как раз очень удобно расположен в конце веранды, там чисто и совсем не пахнет. Но как же опасно там гадить! Туалет — это проём в полу размером метр на два, разделённый пополам одной толстой бамбучиной. Ниже проёма построена клеть глубиной метра полтора, стены и пол которой сделаны из переплетённого бамбука. В клети живёт злая и голодная свинья. Даже делать своё дело, стоя двумя ногами на ходящей ходуном бамбучине, — не скажу что просто. Но наблюдать при этом, как под тобой прыгает этот чёрный чёрт, ревёт и хватает на лету всё, что падает, — это совсем другой уровень сложности. В голове бьётся только одна мысль: «А вдруг допрыгнет?!»

Тигриные зубы шамана

Мы уже несколько дней шли до долине Янгсанга, и теперь нам следовало уходить от реки на север, в горы. Именно там, на высоте около 4000 метров, находится сердце Пемако — озеро Данакоша с островом Тсета посередине, что по-тибетски и значит «сердце». На нашем пути оставалась последняя деревня, и мы решили напоследок наесться там до отвалу, хотя бы риса. Лабо от такой перспективы весь скривился, сказал «Мишми!» и, не сбавляя шага, ушёл вперед по тропе. Теперь мы точно не могли пройти мимо.

В деревне было домов 12 или 15, но первые несколько оказались брошены. Жилыми они казались только издалека. В крышах, крытых длинными листьями, зияли огромные дыры, полы из циновок сгнили и просели, бамбуковые ноги домов насквозь пробили когда-то жилые помещения. Пока мы искали людей мишми в их деревне, на тропе появился тибетский мальчик Кунзан, с которым мы познакомились накануне. Он шёл по сверхсрочному делу в верховья Янгсанга, он говорил по-английски, и ему было с нами интересно. Разумеется, он решил остаться и принять участие в поисках мишми.

Кунзан рассказал, что после войны мишми и ади все мишми ушли на восток, за высокий хребет, и больше в долине Янгсанга не появлялись. Осталась только эта деревня, Шимули. Мишми из Шимули продолжили свою обычную жизнь, какую вели до войны. Жгли джунгли и растили на сожжённой земле тёмный рис, разводили свиней и кур, ходили на охоту. Они не конфликтовали ни с ади, ни с пришедшими потом тибетцами, но и не вступали с ними в контакт.

Как-то так вышло, что все прочие обитатели долины Янгсанга перестали замечать последних мишми. Те жили, женились друг на друге, растили детей. Дети вырастали и снова женились друг на друге. По обычаю мишми, который крепче любого закона, нельзя брать жену или мужа из другого народа. В каждом поколении кто-то бросал свой дом и уходил в джунгли. Ни один не вернулся. Но кто-то ещё точно должен жить в этой деревне. Их шаман всегда приходит на поле, когда правительство раздаёт бесплатный рис! Так рассказал Кунзан.

Первый жилой дом мы нашли по стоящим на лестнице сапогам. Каждому ясно, что дом бросить можно, но сапоги — никогда. В стены дома были вплетены несколько досок — показатель достатка. В доме жил старейшина мишми. Внутри было темно и грязно, приходилось постоянно снимать паутину с лица. В центре плетёного пола было намазано глиной, на глине тлел маленький костерок. Рядом с очагом в темноте плавало похожее на кусок теста лицо жены старейшины. Она тянула дешёвые самокрутки и постоянно прикуривала от очага. В углу грудой тряпья сидела мать старейшины, уставшая от жизни и от огромной опухоли на шее. Сам старейшина ползал вокруг нас, показывая то старое ружьё, то обезьяний череп, то невесть откуда взявшуюся у него ложку из индийского поезда. Он хотел получить 100 рупий — и он их получил. Пока мы были у него в гостях, он говорил не переставая. И всё это время слюни текли у него изо рта на грязные циновки пола.

Когда мы выбрались на свет солнца, все хватали ртом воздух, как рыбы на суше. Даже Кунзан с трудом восстановил своё обычное насмешливое выражение лица. Ну и семейка! «Они все здесь такие, — бросил Кунзан и повёл нас к низкому и очень длинному дому без единого окна. — Тут живёт их шаман, у него есть классные бусы — попросите показать вам». Шаман встретил нас у двери дома, ничего не спросил и жестом пригласил внутрь. В доме было два очага, а может быть, и три — не поймёшь: весь дальний конец помещения терялся во мраке. Возле очага суетилась крепкая женщина неопределённого возраста

Шаман сказал ей пару слов и растворился в темноте. Женщина подбросила в огонь дров и расчистила место рядом с очагом. Пятясь спиной вперёд, шаман вытащил туда древний и перекошенный, покрытый толстенным слоем копоти плетёный сундук. Он резко откинул крышку и принялся что-то бормотать. «Переводи!» — толкнул я в бок нашего толмача. Кунзан пожал плечами: «Это его другой язык, я его не понимаю». Наконец шаман повернулся к нам и стал выуживать из сундука одну вещь за другой.

Барабан, головной убор из ракушек, обтянутые кожей погремушки, дудка из рога митуна. Из-за налёта жирной копоти казалось, что все вещи сделаны из одного и того же материала. «В барабан нужно стучать, шапку надевают на голову, погремушки гремят, если сделать вот так, — переводил Кунзан. — Если подуть в дудку, пойдёт дождь». Мы стали упрашивать шамана дунуть в дудку. Он отказался наотрез, постоял немного в прострации, потом дунул — коротко, зло и безнадёжно. И немедленно начал укладывать свои волшебные приспособления обратно в сундук.

Кунзан протестующе замахал руками и начал что-то тараторить. Шаман замер, а потом молча, очень неохотно, потянул что-то большое с самого дна сундука. Один за другим на свет появлялись огромные зубы, нанизанные на грубую самодельную верёвку. Это и были «бусы», о которых говорил Кунзан. Тигриные клыки, каждый длиной в ладонь, — десятки клыков. Коричневые и молочно-белые, гладкие и потресканные, изящно-смертоносные и мощные как жернова. Шаман с усилием накинул бусы себе на шею. Они повисли у него ниже колен и встопорщились клыками во все стороны. «Эти бусы могут очень многое. Они принадлежат нашей семье и передаются от отца к сыну уже 60 поколений», — сказал шаман. «То есть ещё до Рождества Христова!» — добавил от себя образованный Кунзан и самодовольно поднял вверх палец.

На этом экскурсия к шаману закончилась. Мы снова стояли на улице среди мёртвых и пока ещё живых домов мишми. Говорить не хотелось, в голове и на небе висела какая-то хмарь. Пора идти догонять Лабо. Сегодня до темноты нужно дойти до первого лагеря на хребте. Вдруг из домишки в конце улицы вылетел, кувыркаясь, какой-то цветной снаряд, ударился оземь, всклекотал, забил крыльями и оказался курицей. За ней прилетела ещё одна, а следом в дверь высунулась чумазая и счастливая девочка лет восьми и принялась строго выговаривать курицам. Без перевода было ясно, что их поведение совершенно неудовлетворительное. Волосы у девочки были всклокочены, руки и ноги расцарапаны, ногти обкусаны, глаза горели огнём. Как у всякого ребёнка в восемь лет. Но здесь, в этом душном мире, казалось, что перед нами свился сгусток чистой яростной энергии и принял форму ребёнка. Я уговорил Кунзана напроситься на обед в этот дом. Кунзан не возражал: он всегда был голодный.

Страх в доме Нумори

По очереди мы протиснулись в низкий проём двери. Дом девочки был бедный, но светлый. Свет проникал сквозь множество щелей в бамбуковых стенах. Рядом с входом на полу сидела женщина и медленно раскачивалась из стороны в сторону. Вместо лица у неё — белая неподвижная маска с бельмами, страшно. Другая женщина бросила свою работу у очага и, не сводя с нас глаз, подбежала к нам. Страх прочно застрял в этих глазах. Держит руки перед собой так, будто боится, что её ударят. Конечно, она приготовит нам еду. Да, самую традиционную еду мишми для гостей. Для вас — что угодно. А эту девочку зовут Нумори, она ей не родня. Зрячая женщина моментально насыпает рис в алюминиевую кастрюлю и ставит его на огонь.

Нумори скачет вокруг нас, раскачивая весь дом. И точно, плетёный пол в доме на ножках — это немножко батут, я раньше не думал об этом. Слепая женщина — мама Нумори, она не слышит и не говорит. Кто отец — неизвестно. «Как же она объяснит?» — удивляется зрячая женщина, указывая на слепую. Перед домом Нумори поймала поросёнка, держит его за задние ноги, а тот пытается убежать передними. Как же они выживают втроём? Зрячая женщина ходит в джунгли, собирает побеги бамбука, ставит силки. Старейшина иногда делится рисом, когда правительство его выделяет для деревни. Старейшина очень хороший человек.

Я не слушаю важных этнографических свидетельств умирающего народа — я смотрю на Нумори. Она — магнит, от неё невозможно оторвать глаз. Смотрю — и сердце сжимается, и подступают слёзы. Восторг от самого чистого проявления жизни смешался во мне с ужасом фатума, предопределённого для неё будущего. Нумори придётся жить и умереть здесь, в деревне мертвецов. Если я вернусь сюда через 10 или 20 лет, она будет здесь. Может, будет и через 30, если доживёт. У неё будет лицо как тесто, самокрутка в жёлтых от табака пальцах и потухшие белёсые глаза.

Зрячая женщина всё видит. Она склабится мне, хватает девочку за руку и утаскивает куда-то. Нумори возвращается, одетая в старое пёстрое платье, которое ей велико и перехвачено верёвкой, чтобы не спадало. «Национальный костюм мишми», — поясняет Кунзан. В нём не так удобно кататься по дому и тискать кур, но у Нумори получается. Тем временем сварился рис. Зрячая женщина бросает в кастрюлю подгнившие побеги бамбука и с решётки для сушки над очагом достаёт пару каких-то копчёных животных. Ломает их на несколько кусков и бросает туда же.

Это крысы, их зрячая женщина ловит в свои силки. Блюдо готово. Шутник и умница Кунзан говорит, что это очень вкусно и есть нужно с костями. Я совсем не могу думать о еде. Машинально кладу в рот кусок крысы и жую. Это голова, как она должна быть: с глазами, зубами и костями черепа. Оказывается, труднее всего разжевать челюсть. Традиционная еда мишми приводит меня в чувство. Есть больше не хочется никому, Кунзан хохочет как сумасшедший. Зрячая женщина расстроена. Мы заглаживаем вину рупиями и говорим, что нам очень понравилось.

Остаётся всего два часа светлого времени. Мы уходим из деревни мишми, возвращаемся на тропу в Пемако. Льёт как из ведра. Я оборачиваюсь. Под дождём в раскисшей грязи стоит девочка в национальном костюме мишми и смотрит мне вслед.

Продолжение рассказа о путешествии Ивана Дорджиева в ущелье Брахмапутры выйдет в самиздате 5 декабря.