Эпидемия смертельной болезни — явление настолько внезапное и несправедливое, что людям зачастую трудно поверить в его случайность, в слепое воздействие бесстрастных сил природы. Ведьмы, коварные евреи, безжалостные городские власти и поляки-отравители когда-то казались более очевидными виновниками бедствия. Корреспондент самиздата выяснил, как эпидемии чумы и холеры приводили к народным волнениями и бунтам и были ли эффективны тогдашние карантинные меры.

В конце XIII — начале XIV веков Землю охватило похолодание — так называемый Малый ледниковый период. Европейские страны, раньше почти не видевшие снега даже зимой, теперь на несколько месяцев в году оказались скованы морозом. Начались неурожаи и голод, что привело к снижению иммунитета. На ослабленных жителей Германии, Франции и Голландии набросились оспа и проказа.

В то же время на другом конце света, в Центральной Азии, жили кочевые племена монголов, которые, в числе прочего, охотились на сурков-тарбаганов ради мяса и шкур. От зверьков и их блох кочевники заразились бактерией Yersinia pestis («чумная палочка»). Она так бы и осталась циркулировать где-то на границе современных Монголии и Киргизии, если бы не высокая демографическая мобильность и эффективные коммуникации кочевников, также известные как Великое нашествие, после которого монголы объединили под своей властью большую часть Евразии в XIII веке. На их крепких и низкорослых лошадях Yersinia pestis покатилась вдоль Великого шёлкового пути в обе стороны, попав в Китай на востоке и Киевскую Русь на западе, пока не добралась до итальянских форпостов в Крыму.

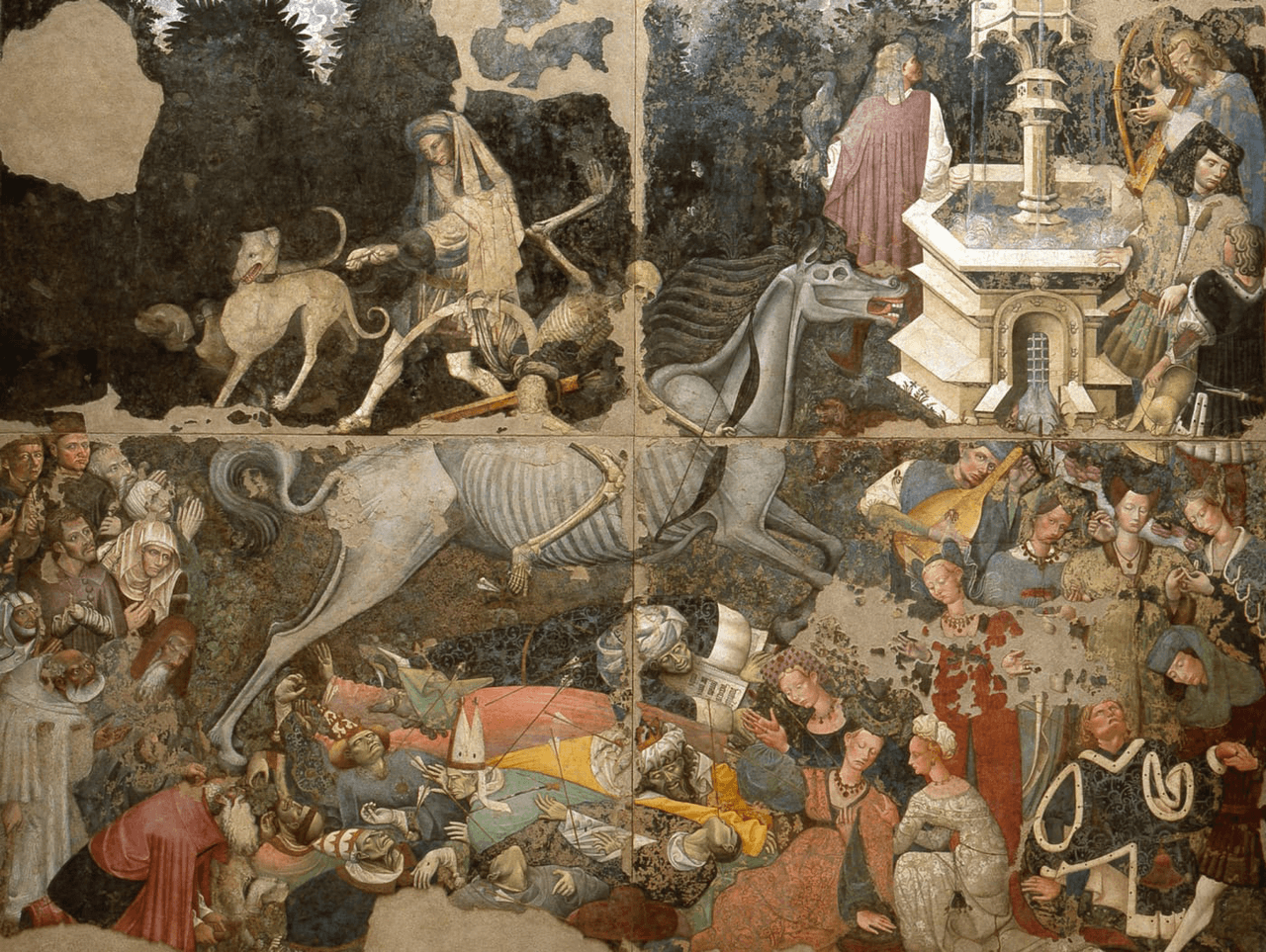

Осенью 1347 года чуму привезли на Сицилию генуэзские галеры. Моряки сваливались с заражённых кораблей с «болезнью, цепляющейся за их кости», сообщал один летописец. Из Сицилии эпидемия быстро переместилась на север, в континентальную Европу. К марту 1348 года большая часть центральной и северной Италии была заражена. К весне чума объявилась в Испании, на юге Франции и на Балканах.

Хотя это была уже вторая в Европе эпидемия чумы — первая, «Юстинианова», бушевала в Константинополе в 540-х годах, — эффективных методов борьбы с заразой по-прежнему не было. Гибли бедняки и знать, крестьяне и ремесленники, священники и еретики.

«Не помогали против неё ни мудрость, ни предусмотрительность человека, в силу которых город был очищен от нечистот людьми, нарочно для того назначенными, запрещено ввозить больных, издано множество наставлений о сохранении здоровья. Не помогали и умилённые моления, не однажды повторявшиеся, устроенные благочестивыми людьми, в процессиях или другим способом», — описывал события 1348 года во Флоренции Джованни Боккаччо в своём «Декамероне».

Для средневекового европейца было два взаимодополняющих друг друга объяснения происходящего: это Божья кара или происки Сатаны и его приспешников. Найти последних не составило большого труда. Ими оказались евреи.

Это заговор

В 1348 году ещё было свежо предание о том, что евреи семнадцатью годами ранее якобы задумали извести христиан и для этого отравляли колодцы, из-за чего христиане заражались проказой. Многие верили в этот «заговор» прокажённых и находили ему вполне убедительные для того времени «доказательства». Например, один из свидетелей утверждал: «Мы сами своими глазами видели такую ладанку в одном из местечек нашего вассальства. Одна прокажённая, проходившая мимо, боясь, что её схватят, бросила за собою завязанную тряпку, которую тотчас понесли в суд и в ней нашли голову ящерицы, лапы жабы и что-то вроде женских волос, намазанных чёрной вонючей жидкостью, так что страшно было разглядывать и нюхать это. Когда свёрток бросили в большой огонь, он не мог гореть: ясное доказательство того, что это был сильный яд».

Примерно в то же время церковные власти «перехватили» письмо, якобы адресованное «королю сарацинов, владыке Востока и Палестины», в котором некие лица ходатайствуют о заключении дружеского союза между евреями и сарацинами.

«Когда мы навсегда поработим христианский народ, вы нам возвратите наш великий град Иерусалим, Иерихон и Ай, где хранится священный ковчег. А мы возвысим ваш престол над царством и великим городом Парижем, если вы нам поможете достигнуть этой цели. А пока, как вы можете убедиться через вашего заместителя, короля Гренады, мы действовали в этих видах, ловко подсыпая в их питьё отравленные вещества, порошки, составленные из горьких и зловредных трав, бросая ядовитых пресмыкающихся в воды, колодцы, цистерны, источники и ручьи для того, чтобы все христиане погибли преждевременно от действия губительных паров, выходящих из этих ядов», — говорится в письме.

Письмо, датированное 1321 годом, было якобы запрятано в потайной ларец вместе с «сокровищами и заветными вещами» и найдено при обыске у одного еврея из города Анжу. Кусок пергамента из овечьей кожи не привлёк бы внимания ищущих, не будь на нём золотой печати с изображением распятия и еврея, стоящего перед ним. Этот документ якобы был получен под пыткой от арестованных и затем (переведённый на латинский язык) дошёл до истинных христиан. Конечно, он был фальшивкой.

В сентябре 1348 года в Шильоне еврейский врач Балавигнус под пытками признался инквизиторам, что он и несколько его соратников — Якоб Паскатэ из Толедо, Пеэрет из Шамберли и некий Абогет — приготовили в одном из городков на юге Франции страшное ядовитое зелье, в которое вошли сердца христиан, пауки, ящерицы, человеческое мясо и освящённые гостии (хлеб для евхаристии). «Колдуны» признались, что подсыпали этот порошок в реки и ручьи, откуда христиане брали воду, и по Европе покатились погромы.

В Базеле горожане собрали всех евреев в деревянный амбар и сожгли заживо. То же произошло во Фрейбурге, Аугсбурге, Констанце, Берне, Балле, Мюнхене, Зальцбурге, Тюрингене, Эрфурте и других германских городах. В испанской Тарреге произошла массовая казнь более трёхсот евреев.

Папа Климент VI в попытке остановить погромы выпустил буллу, в которой объявил, что погромщики поддались «сатанинскому искушению», так как иудеи страдают от чумы так же, как и христиане, а «Чёрная смерть» бушует и там, где евреев никогда не было. Но это уже не остановило погромщиков. За годы «второй пандемии» на всей территории Западной Европы было уничтожено около двухсот еврейских общин.

Тикай с городу

Хотя лекарства от чумы не было, к XVII веку светские власти научились действовать в случае эпидемии более или менее разумно. Российский медик конца XIX века Николай Высоцкий в своей брошюре «Чума при Алексее Михайловиче», описывая события в Москве 1654–1655 годов, называл меры по борьбе с распространением «морового поветрия» «энергичными и, в большинстве случаев, вполне целесообразными».

По его свидетельству, на дорогах, по повелению царицы Марии Ильиничны Милославской, первой жены царя Алексея Михайловича, устанавливались «крепкие заставы», через которые люди из заражённого города не могли бы проникнуть в другие населённые пункты. Запрещалось хоронить скончавшихся от чумы возле церквей — это надо было делать в том же дворе, где человек скончался.

«Зачумлённые дворы велено „обламывать и заваливать“, около них ставить сторожей, которым приказывалось „накрепко, чтобы они из умерших дворов достанных людей никого не выпускали отнюдь ни которыми делы и никто б в те дворы не входил и ни в чём не ссужались, чтобы оттого моровое поветрие не множилось“. В оцепленные дома, в которых не было колодцев, велено сторожам приносить воду, но во дворы не входить, а подавать её через ворота», — писал Высоцкий.

Спустя десять лет похожие карантинные меры применялись в зачумлённом Лондоне. Если дело касалось целых семей, властям было не до деления их на больных и здоровых, так что, когда в семье появлялся инфицированный, на карантин сажали всех, дом закрывали и приставляли к нему охранника. «Бесспорно, запирать двери и устанавливать сторожа, который обязан был днём и ночью следить, чтобы из дома никто не выходил и, наоборот, вовнутрь бы никто не проник, тогда как, быть может, здоровые люди в семье могли бы спастись, будь они отделены от больных, — казалось очень суровой и жестокой мерой; многие умерли в этом ужасном заточении из тех, кто — естественно предположить — не заразился бы, хоть в доме и поселилась чума, если бы свобода его не была ограничена», — писал об этих событиях Даниэль Дефо в своём «Дневнике чумного года».

В Москве тем временем всё довольно быстро пошло не по плану. «Большинство присутственных мест было закрыто, так как различные „служилые“ люди частью померли, частью разбежались. Стрельцы, как мы видели, бежали одни из первых… Занимать караулы и поддерживать полицейские порядки стало некому». Сидельцы тюремного двора «насильством проломились» и тоже частью бежали из Москвы, частью устроили повсеместные грабежи, писал Высоцкий.

В карантинном Лондоне же происходили периодические столкновения охранников с «изолированными», у которых страх перед инфекцией наложился на ненависть к властям.

«Неподалёку от этого места в сторожа пальнули порохом и сильно опалили беднягу; пока он жутко орал и никто не решался прийти ему на помощь, все домочадцы, способные передвигаться, выбрались через окно второго этажа, оставив двоих больных, несмотря на их вопли о помощи. К ним приставили сиделок, а убежавших не нашли; они объявились, лишь когда мор закончился; но так как ничего нельзя было доказать, то ничего им и не было. … Надо учесть и то, что, так как это были тюрьмы без решёток и запоров, которые всегда имеются в настоящих тюрьмах, то люди со шпагой или пистолетом в руках вылезали из окон прямо на глазах у сторожей и угрожали беднягам смертью, если они шелохнутся или закричат», — писал Дефо.

В итоге в Лондоне, по свидетельству Дефо, сложилась та же ситуация, что в Москве: на посту осталась лишь малочисленная охрана Тауэра и Уайтхолла (здания британского правительства), город же охранять было некому, но это и не требовалось. «Боже, как пустынны и унылы улицы, как много повсюду несчастных больных — все в струпьях; сколько печальных историй услышал я по пути, только и разговоров: этот умер, этот болен, столько-то покойников здесь, столько-то там. Говорят, в Вестминстере не осталось ни одного врача и всего один аптекарь — умерли все», — вспоминал английский чиновник морского ведомства Сэмюэл Пипс в своём дневнике «Домой, ужинать и в постель».

Город захватили мародёры

К началу XVIII века в Российской империи был накоплен богатый опыт организации карантинных служб. Когда появлялись известия о том, что где-то в соседних странах свирепствует чума, границы закрывались и на них выставлялись карантинные заставы, где все проезжающие должны были находиться до шести недель.

При Екатерине II заставы заменили форпостами, которые выставлялись на границах и оживлённых дорогах. Появился «Устав пограничных и портовых карантинов», вводивший способы дезинфекции (вещи окуривали можжевельником и обрабатывали уксусом). В относительно мирное время распространение инфекции удавалось сдерживать, однако, как и в Средневековье, эпидемия пришла вместе с войной, а точнее, с солдатами.

С очередной русско-турецкой войны русские солдаты в 1771 году принесли в Москву новую эпидемию чумы. Екатерина II предписала начальствовавшему в Москве генерал-губернатору Петру Салтыкову «учредить заставу в Серпухове на самой переправе чрез реку и определить на оную лекаря, дабы все едущие из Малой России, кто б то ни был, там остановлен и окуриван был». Видимо, это не помогло: по Москве распространился слух, будто в военном госпитале в Лефортовой слободе умер какой-то офицер, недавно приехавший с фронта. Вскоре — уже достоверно — скончался лечивший его врач, который «болел горячкою с чёрными пятнами и умер». За несколько дней с одной и той же клинической картиной умерли 22 из 27 человек, живших рядом с больницей. Второй очаг заражения появился на Большом суконном дворе, куда, очевидно, попали заражённые ткани, привезённые из Турции.

В Москве строгих карантинных мер не ввели, чтобы не вгонять людей в панику. В январе 1771 года Салтыков писал императрице, что «в Москве всё благополучно обстоит». Официально наличие в городе «моровой язвы» власти признали лишь в марте, когда счёт погибших пошёл на сотни. Только тогда, по личному приказанию Екатерины, ввели ограничения, чтобы «колико возможно» предотвратить занесение болезни в Петербург и другие города. Салтыкову она направила в помощь сенатора Петра Еропкина и предписала установить карантины на дорогах, а Москву, «ежели возможность есть, запереть».

Так и сделали: ввели запреты на посещение общественных бань, запретили переодевать и хоронить при церквях скончавшихся от чумы, организовали в городе несколько лазаретов и карантинов. Правда, доверия к ним не было: в народе говорили, что туда свозят не лечить, а умирать, что во многом было правдой. Среди населения началась паника. Избегая осмотров, чтобы не быть помещёнными в карантины, люди скрывали умерших или выбрасывали их на улицы. К августу императрица подписала указ, согласно которому такие действия карались вечной каторжной работой. В городе умирало до тысячи человек в день, среди населения зрел бунт. В сентябре Салтыков сбежал из Москвы в свою усадьбу Марфино, а в городе начались мародёрства.

В Москву вводят войска

В начале сентября по городу распространились слухи о том, что от «моровой язвы» спасает чудотворная икона Боголюбской богоматери, находившаяся у Варварских ворот Китай-города. Возле ворот стали собираться толпы молящихся людей. Это возмущало московского архиепископа Амвросия, понимавшего, что скопление людей только способствует распространению инфекции. К тому времени он уже настроил против себя низшее духовенство запретом на проведение некоторых обрядов и крестных ходов во время эпидемии, поэтому его приказ 15 сентября — перенести икону в Церковь Кира и Иоанна (храм, стоявший на Солянке и снесённый в 1934 году), а пожертвованные деньги опечатать и передать в Воспитательный дом — оказался фатальным.

По удару в набат, с криками «Богородицу грабят!», толпа ворвалась в Кремль, а затем в резиденцию Амвросия — Чудов монастырь, находящийся в восточной части Кремля. Не найдя архиепископа, который скрылся в Донском монастыре, люди бросились грабить богатые дома. Городские власти растерялись и не предприняли никаких мер. Московский главнокомандующий Пётр Еропкин доложил Екатерине II, что «в народе сём находились боярские люди, купцы, подьячие и фабричные». На второй день бунт продолжился. Толпа искала «колдуна» Амвросия и вскоре нашла его.

Его вывели за монастырь, осыпая бранью и расспрашивая: «Ты ли послал грабить Богородицу? Ты ли велел не хоронить покойников у церквей? Ты ли присудил забирать в карантины?» Амвросий спокойно отвечал на все вопросы и старался образумить толпу, ему это удалось... В это время вышел из кабака дворовой человек, Васька Андреев. Подбежав к архиерею, он крикнул: «Чего вы на него, колдуна, глядите?» — и ударил его колом по лицу. Ярость овладела толпой. Амвросия били около двух часов и разошлись только после того, когда на месте остался лежать обезображенный труп. Два дня запуганные монахи не решались подходить к нему.

К вечеру 16 сентября Еропкин собрал в Кремле отряд солдат и офицеров с ружьями и двумя пушками — всего чуть более ста человек — и попытался угомонить толпу. Поняв, что сделать это не удастся, он отдал приказ стрелять на поражение. Погибли около ста человек, 249 были арестованы. Остальные спаслись бегством.

На следующий день толпа снова пришла к Кремлю и потребовала выдать им уже Еропкина. Но к тому времени в город вошёл Великолуцкий полк во главе с Петром Салтыковым, который жестоко подавил восстание, убив около тысячи человек. Бивших в набат звонарей снимали с колоколен на штыках.

18 сентября Еропкин направил императрице рапорт о произошедшем. Обстоятельства бунта расследовала генеральная комиссия во главе с графом Григорием Орловым, прибывшим в Москву 26 сентября. Приговор вынесли только в ноябре. Согласно ему, повесили троих виновных в убийстве Амвросия и ещё одного — «по жребию». 72 человека были «биты кнутом с вырыванием ноздрей», закованы в кандалы и отправлены на каторгу, 89 — высечены плетьми и отправлены на казённую работу, 12 подростков высечены розгами.

Избавление Москвы от чумы поручили графу Орлову. Он справился с ней лишь в 1773 году, хотя уже в 1771-м получил медаль «За избавление Москвы от Язвы». По данным московского врача Александра Судакова, та эпидемия унесла 56 907 жизней.

В следующий раз эпидемия столкнула солдат и мирных жителей спустя полвека. Возвращаясь с очередной русско-турецкой войны (на этот раз 1828–1829 годов), солдаты принесли с собой новую эпидемию, на этот раз холеры — болезни, сопровождаемой поносом, рвотой, сильным обезвоживанием и приводящей к быстрой болезненной смерти. Её эпицентром стал Севастополь, который пришлось оцепить. Около пяти тысяч человек оказались отрезанными от остального Крыма. Передвигаться по городу можно было относительно свободно, но снабжение порта ухудшилось, и люди роптали. «Севастопольские жители, а особливо беднейший класс людей, остаются на зимнее время безо всяких запасов, особливо без дров, которых и в покупку отыскать невозможно», — писал в рапорте от сентября 1829 года контр-адмирал Константин Сальти.

Спекуляции дровами, торговля казённой парусиной и прочие злоупотребления чиновников, длительные карантинные меры, предписывавшие всем оставаться дома (но не чиновникам, имевшим пропуска и свободно перемещавшимся с ними по городу), — всё это так возмутило и озлобило горожан, что в 1830 году в городе вспыхнуло так называемое Севастопольское восстание. В ходе него протестующие захватили и разграбили дом тогдашнего губернатора Николая Столыпина, а его самого убили. Бунт прекратился, лишь когда в город вошла дивизия солдат. В итоге 1580 участников восстания были преданы военному суду, из них семеро расстреляны, а несколько сот прогнаны через строй и сосланы на каторгу и в арестантские роты..

Кичливые ляхи травят русский народ, или #спасибоврачам

Изолировать холеру в Севастополе не удалось, и через год, в июне 1831-го, она охватила Петербург. В тот год в городе стояла сильная жара, а источником заразы стал «обжорный ряд» на Сенном рынке — место, где торговали едой навынос. Среди местных деликатесов числились пирожки и похлёбка из щековины (мясо, снятое со щёк бычьих голов), блюда из требухи, подпорченные овощи и фрукты и варёные тухлые яйца.

Болезнь распространялась молниеносно и уносила до шестисот человек в день. В столице началась паника. Из города побежали купцы, император Николай I скрылся в Петергофе. «Здесь холера, то есть в Петербурге, а Царское Село оцеплено», — писал Александр Пушкин из Царского Села своему другу Павлу Нащокину.

Простой люд, как обычно, в эпидемию не поверил. Вместо этого по городу разлетелась версия о массовой диверсии и намеренном отравлении русского народа. Найти виновных на стороне и в этот раз не составило труда: уже более полугода — с ноября 1830-го — Российская империя проводила на территории Польши нечто вроде «спецоперации по восстановлению конституционного порядка».

Польское царство, вошедшее по итогам Венского конгресса 1814–1815 годов в состав Российской империи, пыталось освободиться от зависимости и восстановиться в территории «исторической Речи Посполитой», которая включила бы в себя территории сегодняшних не только Польши, но и Украины, Белоруссии и Литвы. В июне 1831-го польские повстанцы выступили в Минске и Волыни, начался мятеж в Варшаве.

Бунт на окраине вызвал всплеск патриотизма в столице, и поляков объявили отравителями русского люда. Петербург был убеждён, что «кичливый лях» днями и ночами травит воду по всему городу, чтобы истребить русский народ. Хуже того, врачи, казалось бы, русские люди, а идут у них на поводу: вместо того чтобы истреблять врага, организуют лазареты и чуть ли не насильно сгоняют туда людей на верную гибель.

«...Среди народа распространились нелепые слухи, будто его отравляют поляки, будто все доктора подкуплены ими, чтобы в больницах морить людей, — вспоминала гражданская жена писателя Николая Некрасова Авдотья Панаева. — Я видела с балкона, как на Офицерской улице, в мелочной лавке, поймали отравителя и расправлялись с ним на улице. Как только лавочник, выскочив на улицу, закричал: „отравитель!“ — мигом образовалась толпа и несчастного выволокли на улицу. ...Фигура у несчастного „отравителя“ была самая жалкая, платье на нём изорвано, лицо в крови, волосы всклокочены, его подталкивали в спину и в бока; сам он уже не мог идти. Это был бедный чиновник. Навлёк на него подозрение кисель, которым он думал угостить своих детей. Идя со службы, он купил фунт картофельной муки и положил свёрток в карман шинели; вспомнив, что забыл купить сахару, он зашёл в мелочную лавку, купил полфунта сахару, сунул его в карман, бумага с картофельной мукой разорвалась и запачкала ему его руку».

Слухи по городу ходили, по выражению петербурженки, «один нелепее другого»: «То будто вышел приказ, чтобы в каждом доме заготовить несколько гробов и, как только кто захворает холерой, то сейчас же давать знать полиции, которая должна положить больного в гроб, заколотить крышку и прямо везти на кладбище, потому что холера тотчас же прекратится от этой меры. А то выдавали за достоверное, что каждое утро и вечер во все квартиры будет являться доктор, чтобы осматривать всех живущих; если кто и здоров, но доктору покажется больным, то его сейчас же посадят в закрытую фуру и увезут в больницу под конвоем».

Через несколько дней разрозненные стычки переросли в настоящий бунт. «Как теперь, вижу рослого мужика, с расстёгнутым воротом рубашки, засученными рукавами, поднявшего свои кулачища и кричавшего на всю улицу: „Ребята, всех докторов изобьем!“ „На Сенную, на Сенную!“ — раздавались крики бежавших. Очевидцы рассказывают, что докторов стаскивали с дрожек и избивали до смерти. Улицы и без того были пустынны в холеру, но после катастрофы на Сенной сделалось ещё пустыннее. Все боялись выходить, чтобы их не приняли за докторов и не учинили бы расправу», — продолжает Панаева.

Двоюродный брат публициста Ильи Селиванова вспоминал: «Я вдруг был остановлен сидельцем мелочной лавки, закричавшим, что я в квас его, стоявший в ведре у двери, бросил отраву. Это было часов около восьми вечера. Разумеется, на этот крик сбежались прохожие, и менее нежели через минуту я увидел себя окружённым толпой, прибывавшей ежеминутно. Все кричали; тщетно я уверял, что я никакой отравы не имел и не бросал: толпа требовала обыскать меня. Я снял с себя фрак с гербовыми пуговицами, чтоб показать, что у меня ничего нет; душа была не на месте, чтоб толпа не увидала иностранных журналов и в особенности польских, бывших в числе их. Толпа не удовольствовалась фраком; я принуждён был снять жилет, нижнее платье, сапоги, даже нижнее бельё и остался решительно в одной рубашке. Когда окружающие меня, наводнившие улицу до того, что сообщение по ней прекратилось, увидали, что при мне подозрительного ничего нет, тогда кто-то из толпы закричал, что я „оборотень“ и что он видел, как я проглотил склянку с отравой.

Досаднее всех мне был какой-то господин с Анной на шее, — он больше всех кричал и всех больше приставал ко мне… После слова „оборотень“ в толпе закричали, что меня надо убить, и некоторые отправились для этого на соседний двор за поленьями дров. Видя приближение смертного часа, я стоял почти нагой среди толпы и поручал душу мою Богу». В итоге от гибели мужчину спас внезапно появившийся молодой офицер на коне, который разогнал нападавших.

Надо сказать, что найти «отравителей» было несложно, так как «склянки» носили с собой многие. Дело в том, что министерство внутренних дел издало «Наставление к распознанию признаков холеры, предохранению от оной и к первоначальному её лечению», в котором рекомендовалось «иметь с собою скляночку с раствором хлориновой извести или с крепким уксусом, которым чаще потирать себе руки, около носа, виски и проч.; кроме сего, носить в кармане сухую хлориновую известь в полотняной сумочке». Хлорная известь действительно обладает обеззараживающими свойствами.

Бесчинства на улицах продолжались несколько дней, пока в происходящее не пришлось вмешаться императору Николаю I, всё время до этого находившемуся в Петергофе. Каноническая версия, озвученная главой жандармерии Александром Бенкендорфом и запечатлённая на барельефе его конного монумента на Исаакиевской площади, звучит так: 24 июня император выехал на коне на Сенную площадь к толпе, взглянул поверх неё и крикнул: «На колени!» Народ покорно пал ниц. Тогда, взглянув на церковь Спаса, произнёс речь: «Я пришел просить милосердия Божия за ваши грехи; молитесь Ему о прощении; вы Его жестоко оскорбили. Русские ли вы? Вы подражаете французам и полякам; вы забыли ваш долг покорности мне; я сумею привести вас к порядку и наказать виновных. За ваше поведение в ответе перед Богом — Я. Отворить церковь: молитесь в ней за упокой душ невинно убитых вами». Затем, перекрестившись, император приказал разойтись по домам — и толпа повиновалась.

В версии поэта Василия Жуковского Николай в своей речи упомянул реальность холеры, сказав, что «нам послано великое испытание: зараза! Надо было принять меры, дабы остановить её распространение». А в варианте, опубликованном Обществом истории и древностей российских при Московском университете, народ ещё и зарыдал и разошёлся со словами: «Согрешили пред Богом, но рады умереть за Царя, за Отца нашего!»

Два следующих дня по городу перемещались пешие и конные войска и приказывали народу расходиться по домам. С 23 по 26 июня 172 подозреваемых в участии в беспорядках были взяты под стражу в Петропавловской крепости.

26 июня царь снова прибыл в Петербург и удовлетворился отсутствием «непозволительных сборищ, которые были там в прежние дни».