После окончания Второй мировой во всей Европе открылось множество фильтрационных лагерей. В них миллионами свозили всех советских граждан, оказавшихся на территории врага за время войны: освобождённых военнопленных, узников трудовых и концентрационных лагерей, остарбайтеров. В этом потоке СМЕРШ и НКВД искали коллаборационистов, предателей и тех, кого к ним приравнивали. Тогда осты впервые столкнулись с тем, что освободители видят в них не жертв войны, а перебежчиков. Многие из фильтрационных лагерей отправились прямиком в советские, кого-то вместе с пленными немцами отправляли восстанавливать разрушенные войной заводы и шахты на Донбассе. Сотни тысяч человек получили в биографические анкеты отметки, которые в глазах властей и общества приравнивали их к предателям.

Оказавшись дома, бывшие остарбайтеры научились скрывать своё прошлое и молчали о пережитом всю оставшуюся жизнь. Некоторые впервые рассказали о своём опыте только исследователям Международного Мемориала, которые начали искать бывших остов и записывать их свидетельства полвека спустя. Итог многолетней экспедиции — огромный аудиоархив, тысяча часов живого разговора. Из этих записей общими усилиями Мемориала и «Глаголев FM» был создан многосерийный подкаст. В третьем эпизоде бывшие остарбайтеры своими словами рассказывают о возвращении на родину, жизни после войны и усвоенном чувстве стыда.Я боюсь, вы понимаете, Ира? Что я до сих пор боюсь. Выбить это из своей психики — это очень трудно. Я поняла, тогда меня убедили в том, что я виновата, я ничего не сделала такого, за что б меня можно было осудить. До сих пор я не могу себе представить, что я не виновата, нет. В чём-то я виновата.

Диктор

Восемь лет подряд Советский Союз вывозил из ГДР технику, электростанции и целые заводы. Это были репарации: проигравшее государство платило победителям. Но о деньгах для гражданских речи не шло.

В Советском Союзе даже к бывшим пленным относились предвзято. После приказа «ни шагу назад» стыдно было попасть к немцам живым. Что уж говорить о тех, кто попал в Германию не с поля боя, а из родной деревни.

Их не считали жертвами войны. Их считали почти предателями.

Многих из Германии прямиком отправляли в советские лагеря. Кого-то — восстанавливать разрушенные войной заводы и шахты. Но и после этого бывших остарбайтеров годами таскали в НКВД и милицию. Нередко не брали на работу. Не принимали в университет. Знак «ост» оказался позорным клеймом на всю жизнь.

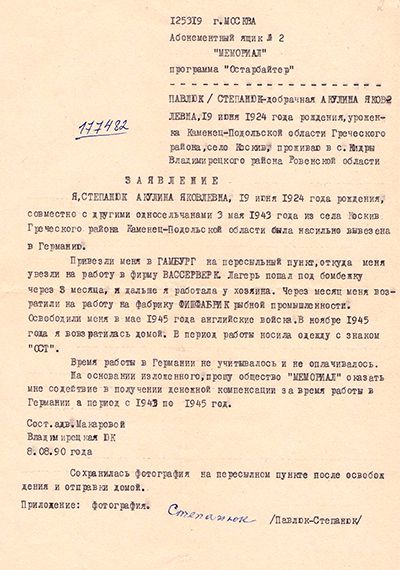

В начале девяностых в Германии был создан фонд «Память, ответственность, будущее». Он выплатил компенсации сотням тысяч бывших остов из России, Польши, Украины и Беларуси. Для многих из них это стало знаком, что о пережитом можно говорить открыто.

Именно тогда историки Международного Мемориала начали поиск оставшихся в живых остарбайтеров. Некоторые из них так привыкли скрываться, что впервые рассказали о прошлом именно в этих интервью.

Международный Мемориал и радио «Глаголев FM» представляют: Остарбайтеры. Эпизод третий.

И потом мы, наконец, увидели своих. Это было тоже потрясение, потому что мы знали красноармейцев в одной форме, а тут мы увидели офицеров — такие погоны у них были, и такие эти важные были, какие-то несердечные. Я ещё… мы ж не понимали, что они нам не рады, что мы считаемся как предателями, и было очень непонятно, почему они нам… нелюбезны с нами.

И. О.: И чего же говорили?

Л. Ш.: Ну, вот что мы немецкие проститутки, там, всё. А я говорю: «Как же вы можете нас так обзывать? Мы, — говорю, — здесь и немцев не видели, только, — говорю, — старые вон, да эти… и детей даже не видно было, да женщины… Какие ж мы проститутки? А вы чё ж, — говорю, — нас сдали, — говорю, — если вы такие умные, зачем же вы, — говорю, — сдали города, а?»

Американцы нас привезли в город Хемниц. По дороге нам американцы стали говорить: «Куда вы едете, идиотки? Вас запроторят в Сибирь». А я говорю: «Как это нас посадят? Всех же не посадят, — я говорю. — Что значит посадят, за что нас посадят, — я говорю. — Мы едем домой». — «Да, девочки, вас посадят и в Сибирь отправят. Давайте мы сейчас повернём и отвезём назад. Вы по-английски разговариваете, вы выйдете замуж». Значит, они нас привезли в Хемниц. Боже, что творилось в Хемнице! Наших людей привозили, сбрасывали, мужчин тут же забирали, тут же под конвоем уводили их. Женщины криком кричали, потому что некоторые уже сошлись с этими хлопцами, уже детей родили. Вот. Забирали на проверку мужиков и отправляли, говорят, и на Донбасс, и в Сибирь, и в армию, кого в армию, а кого садили, кому давали десять лет. В общем, с мужиками расправлялись очень жестоко.

ДИКТОР

Остов часто размещали в бывших немецких тюрьмах и концлагерях. Там не нужно было строить новые бараки и комнаты для допросов. После фильтрации кого-то отпускали домой, кого-то отправляли в тюрьму или на принудительные работы в СССР. Многих мужчин прямо из лагеря отправляли служить в армию, и домой они возвращались лишь три года спустя.

Е. С.: Вот здесь был допрос.

И. Щ.: НКВД допрашивали?

Е. С.: Да, конечно, конечно. Молодой, красивый парень. Рассказывала, что было. И только вот он так стукнет кулаком по столу и говорит: «Врёшь!». То, что я вам рассказываю, то я ему рассказывала. «Врёшь!».

И началось ночью вот это, КГБ эти. «Ну, почему не в армии?» Говорю: «Год мой не подлежав». — «Почему не эвакуировавсь?» Говорю: «На окопы забралы аж у Черниговську область».

Теперь здесь задают вопрос, почему я в партизаны не ушёл? А когда я, какие тут партизаны были? Партизаны, может быть, были уже перед... в 43-м году. А я в 43-м году в концлагере был.

«В какой... в каких войсках РОА служил?» Я с концлагеря, а он спрашивает, в каких войсках РОА служил.

«Почему не повесился, шоб у плен не ийти?» — «Каждому человеку жить хочется». Смотришь, уже в нас у барак не вернувсь, уже пойихав туда. З огня да в полымя, в сталински ГУЛАГы попав.

Диктор

Возвращаться на родину захотели на все. Кто-то боялся обвинений в пособничестве врагу, кто-то хорошо помнил голод и репрессии. А некоторые успели обзавестись в лагере семьями и понимали, что в Советский Союз супругу-иностранцу лучше не ехать. Они ещё не знали, что репатриация будет принудительной.

Вдруг дверь палаты открывается — и входит. Я посмотрела — и у меня челюсть отвисла. И он на меня посмотрел — и забыл, зачем он пришёл. А Жано тут весь, значит, рассиялся и говорит: «Познакомьтесь, это мой друг. Его зовут Клод Стрет. Это моя коллега, её зовут так-то и так-то». Все, Жано меня больше не интересовал, мы разговаривали только с Клодом. И с той поры начались записочки. Я стала убегать из лагеря, потом мы оба стали убегать в лесок. 44-й год, уже всё разбито было. Немцы уже испугались всего. А бомбёжки каждый день. Ну, а потом, в 45-м году, значит, русские когда уже совсем подошли, когда уже въехали на танке в наши... двери все переломали — беги куда хочешь. Ну, мы с Клодом и побежали. Мы пешком шли до Магдебурга. Там уже было налажено железнодорожное сообщение с Европой. И вот этим поездом мы с Клодом и уехали. В Париже приехали мы на северный вокзал Гар-дю-Нор. Ну, Клод — француз, он тут же получает направление на жилплощадь. Тут же получает деньги, карточки на еду — там же всё по карточкам ещё было. Я-то никто, я ж не француженка, тем не менее карточки мне выдали тут же. Вот так нас встречала Франция.

И. О.: Почему они вам выдали карточки, в качества кого? Вы его жена считались?

А. С.: Жена. Мы пошли к бургомистру и сказали: «Зарегистрируй». Уже лагеря не было, и лагерфюрера не было.

И. О.: То есть вы — официальная жена?

А. С.: Да.

И. О.: И как ваша фамилия стала?

А. С.: Стрет.

И. О.: Стрет?

А. С.: Да. Стрет.

И. О.: А кто вообще Клод по профессии, кто его?..

А. С.: Скрипач. Приехали, а я уже, так сказать, сына жду. Пригласили нас, всё, познакомились со всеми.

И. О.: Семья приняла или нет?

А. С.: Как вам сказать... Это не русская семья. То есть меня приглашали по праздникам, но не более.

И. О.: Но они были приветливы?

А. С.: Бесспорно. Но я считаю, это чисто интеллигентность.

И. О.: А когда родился Миша?

А. С.: Пятого ноября 45-го года.

Облава была после того, как Сталин поставил ультиматум де Голлю — вернуть всех русских. Много ведь бежали, бежали не от России, а бежали от Сталина, от коммунистов бежали. И многие женщины с французами бежали. Я в это время жила на даче, Мишке было полгода или около этого. И вот всё спокойно. И вдруг, значит, внизу я слышу — подъехала машина, я выглянула — Willys. И вижу советскую форму, ничего понять не могу. Они поднимаются ко мне и говорят: «Собирайтесь, поехали». Ничего я не могла взять, кроме Мишку в охапку.

И. О.: Куда поехали, зачем?

А. С.: В лагерь. Под Парижем лагерь Борегар, куда собирали всех русских. А Клода нет, Клод в Испании. И всё. И оттуда снова эшелон за эшелоном, и прямо в Сибирь. Ну, я не доехала. Почему-то повезли через Киев, а в Киеве до войны у меня жил дядя. И поезд остановился близко к станции. Я Мишку в охапку — и бегом.

ДИКТОР

Их города были разрушены, документы уничтожены, семьи не осталось. Всю жизнь нужно было строить заново. Вернувшись на родину, осты часто не могли устроиться на работу или даже получить прописку.

Наконец, мы приехали. Когда мы пересекли границу, остановился наш поезд, люди выскакивали, ложились на землю, целовали свою родную землю, плакали. Стоял такой крик, что наконец они на родной земле. И я очень хорошо помню, я же уже увидела Европу, я же уже увидела другие дома и так далее, и вдруг я увидела… колодец с этим журавлём.

И так защемило сердце, и это уже были белорусские хаты, это уже была совсем не та Германия, которую мы видели, это уже было совсем всё другое.

Ну приехала я в Новокузнецк, а старшая сестра в четырнадцатом совхозе, тридцать километров от станции была. Ну я говорю: «Валя, я пойду к Татьяне». Она говорит: «Далеко», — говорит, всё. Я говорю: «Нет, я пойду». Иду пешком, иду, иду, иду, иду. Прихожу и спрашиваю там: «Скажите, пожалуйста, Морозова Татьяна в вашем совхозе есть?» — «Нет, у нас такой нету, есть, но она, — говорит, — Позднякова Татьяна. А может, она замуж выходила, а вы кто такая?» Я говорю: «Да, я её сестра». Ну они пошли. «Танюш! Твоя, — говорит, — сестра пришла», а ей всё говорили, что немцы меня повесили. И говорит: «Вот, бывало, на тракторе, — говорит, — еду и всё, как на виселице ты висишь». Говорит: «Твоя сестра пришла». Она говорит: «Как? Какая, — говорит, — сестра?» — «Ну, которая в Германии, — говорит, — у вас пропадала, — говорит, — вот она пришла».

До русской границы ехали мы в разбитых, правда, но пассажирских вагонах, а здесь уже, в Румынии, нас, по-моему, перегрузили уже в товарняк, и, югом Украины, мы доехали до Гомеля. От Гомеля добрались домой, оказалось, что наш двор цел остался и вообще посёлок цел остался, не сгорел. Отец наш не вернулся, «погиб без… без вести», была такая формулировка, вот. И вот, с семьи остались мы только с матерью. Ну, и началась уже послевоенная жизнь.

И приехала домой 19 февраля 47-го года. Во сколько. Дом сожгли немцы наш. Коровы забрали. Живут в землянке. Вот так. Папа четыре раза ранен был, где-то под Кёнигсбергом был он. Нас там тоже НКВД допрашивало, ещё в лагере. Уже ж дома тоже в прокуратуру надо было идти. Там тоже допрашивали. И на работу не устроишься как предатель Родины. А учиться уже поздно. Вот так и остались, неучёные и неграмотные. Только трудились.

Встреча с родными, конечно, это было и радостно, и печально. Первые полтора месяца мне дали такую возможность… было такое, такое распоряжение о том, что после демобилизации, не помню, полтора или два месяца можно было нигде не работать. Потом начал устраиваться на работу. Устроиться было сложно, в особенности тем, кто был в Германии, потому что тогда, конечно, отношение было со стороны администрации Харькова и руководящих органов… По-видимому, у них была какая-то определённая инструкция брать людей на работу только на низкооплачиваемую и не ответственную. Но мне повезло, тут соседка, проживающая в этом доме, она меня устроила на завод, сделали меня бригадиром. В бригаде в основном работали немецкие пленные. Они фактически строили новый завод на месте разрушенного.

ДИКТОР

Бывшие осты ещё долго оставались под надзором спецслужб. Некоторых даже годы спустя могли внезапно вызвать на допрос.

Ф. Д.: Понимаете, полгода таскали, КГБ.

И. О.: Здесь уже, в Сталинграде?

Ф. Д.: Здесь уже.

И. О.: И как они с вами разговаривали?

Ф. Д.: Ну, по-хорошему и по-плохому разговаривали. Я уже последний раз, ночью, но я так упёрся. «Ну чего вы от мене хочете?» Видите, у меня номер на руках? Снимаю рубашку, показываю. Вот где я был, вот так вот и заплакал.

И. О.: И после этого вас уже не трогали?

Ф. Д.: Не трогали.

И. О.: А вы ещё когда-нибудь потом встречали людей из Освенцима, чтоб с номерами были? Тут, в Волгограде, есть?

Ф. Д.: Один... два. Они умерли.

Но я хочу сказать, что вот в этих даже страшных на Лубянке вдруг однажды старенький этот конвоир, который меня вёл, вдруг так участливо сказал: «Не плачьте, девушка, счас такое время, вы не одна». Даже среди этих всех проверенных это вот встретился мне один человек, который вдруг мне дал силы держаться. Вот именно силы держаться, потому что где-то я всё-таки не подписала, что я... э-э-э... с ними согласилась. Всё-таки я этого не подписала. «Добровольно, — я подумала, — чёрт с ними!» Единственное, за чем я очень внимательно следила, — чтобы никого не назвать.

А. К.: Как было.

И. Щ.: А вы рассказывали кому-нибудь просто вот, просто рассказывали ли вы кому-нибудь, что было?

А. К.: Нет, нет, никому, но всё равно, Ира, все знают. Хоть никому не рассказывал, но всё равно тебя как-то старается, значит, это самое, э-э, ну, подальше от тебя немножко. А вдруг да меня, значит, завтра посадят, так? А он со мной, понимаешь, это самое.

И. Щ.: То есть вы как-то это чувствовали?

А. К.: Безусловно, безусловно.

Нет, у директора были принципы, он нас всех ругал. Он половину школы распугнул, все побросали, не стали учиться. Я уже рассказывала, что моя одна подруга осталась неграмотная, она даже расписаться не умела, понимаете. Он был выпивши, я была в клубе, он подошёл ко мне, вот так вот взял за волосы — и об стенку. Сказал: «Немецкая сучка» — на меня.

А мы ведь каждые пять лет переходили переаттестацию, и мне вдруг шеф заявляет накануне отпуска, что он меня больше не будет на кафедру брать. Ему моя биография не нравится. Не нравится! Мне ведь часто в КГБ приходил кто-нибудь там с проверкой: «Вы со своей биографией не имеете права воспитывать молодёжь». Эта такая фраза была, которую я на всю жизнь запомнила. Ну, видимо, на него даванули — и он меня предупредил, что на будущий год я не буду работать.

На работе каждый тебя человек может упрекнуть, тебе больно… больно сделать, вот. А, ты такая, такая, такая та перетакая, бо ты там была, вот. Мало таких, шо преследовали?

В. Л.: Меня всё время угнетало сознание, что я не попал в армию, что я не участник Отечественной войны, что мои товарищи многие погибли, меня совесть мучила.

И. О.: Тяготило.

В. Л.: Со временем постоянные обвинения породили чувство вины. Некоторые к этому так привыкли, что перестали стремиться к лучшему.

До сих пор я не могу себе представить, что я не виновата, нет. В чём-то я виновата. Почему я не могла пойти, не могла найти этих партизан? Если б я их нашла, я б осталась в России, а я вот их не нашла. Почему я попала в тюрьму? Потому что я дурочка была. Почему я в Кролевце попала в тюрьму? Потому что я была дурочка. Дурочка, надо было не так, надо было идти и прятаться, и где-то идти по лесам, днём спать, а ночью идти. Было лето. Я вставала на место тех, кто со мной беседовал, на место тех, кто там не был, и я понимала, что они вправе меня подозревать и мне не верить.

И вот поэтому разговора о партии и не могло и быть, а потом ещё, кроме того, мне раз… несколько раз, в Таганроге, кололи в глаза, что был в Германии. Это уже избитый разговор, все жалуются, что некоторые образования не могли получить, это кто не хотел, тот не получил образование. Я считаю, я получил образование, я мог бы заняться наукой, у меня была возможность, ну, внутренняя, понимаете, я чувствую по себе, что я бы смог бы заняться, сил бы хватило и ума. Но меня всё одёргивало, что мне будут колоть в глаза, и мне кололи в глаза, что я вот неполноценный, понимаете, я вот прокажённый. Поэтому я и на руководящие никогда не рвался роли.

Где-то до 60-го года чувствовалось везде такое некоторое… сложное отношение к тем, кто был в Германии. С приходом к руководству в стране Брежнева резко изменилось отношение — мне уже начали предлагать, чтоб я вступил в партию. Ну, а я всё время опасался и говорил, что, думаю, если я начну вступать в партию и меня не примут, потому что был в Германии, у меня на всю жизнь отложится в душе горький осадок. Ну, я не… я не вступил в партию.

Когда я приехала к бабушке, тётка мне показывает — открытка. Клод вернулся в Париж и узнал всё, и ужасную открытку написал: «Умоляю, сообщите, где Антонина и Мишель. Покинули… ките ля Пари. Покинули Париж, я ничего не знаю, я…» Вот. И… и… и я… а это, тогда же времена такие. «Молчи, — говорю, — молчи». И когда Мише исполнилось пятнадцать лет... он до пятнадцати лет даже не знал, кто его отец. Выдали метрику Михаилу, что он родился в Свердловске и что его фамилия Сердюков, а отца — у него прочерк. Мать-одиночка. И я пятнадцать лет числилась матерью-одиночкой. В 60-м году, после хрущёвской оттепели, когда я была в Москве в командировке, там была выставка, я уже в институте работала, там была выставка французского оборудования по котлам, по турбинам и так далее, ну, моя профессия. И вот я иду по улице и вижу — написано: «Междугородный и международный телефон». Думаю: «А почему бы мне не зайти и не позвонить Клоду?» Зашла в этот телефонный, дала номер телефона, и меня тут же соединили с Парижем, с квартирой, и Клод взял трубку. Ревела я, ничего не могла сказать, и он там ревел. Вот. Ревели, ревели, и потом я сказала: «Я тебе напишу, я говорить не могу». Ну, приехала домой, раз уж он жив-здоров, раз уже всё услышал, я Мише, тогда впервые, Мише сказала: «Вот твой отец, вот твои документы, вот ты кто».

А. К.: И как вы считаете, ваша жизнь сложилась счастливо, удачно?

О. Г.: Да. Не считая плена, я не жалею. Плен тоже дал очень много, тоже изменил в моём характере очень много. Я была очень избалованной, капризной. И я не знаю, как бы было потом, если бы не было войны. Меня это в корне изменило, и, конечно, сострадание к людям ещё большее… вот это лагерь. Оттуда я вышла, вышла более мягкой, в смысле по отношению к людям. Ну, другой, в общем. В любви к людям. Я никогда, у меня такого и раньше не было, чтобы я сказала: «Я ненавижу!» Я вообще не люблю это слово, потому что ненавидеть можно что-то, то, что сверх всего… Ну как можно сказать: «Я ненавижу! Я поссорилась со своей подругой, я её ненавижу!» Такого не может быть. Или там вот у правнучки — вот они там: «Я эту еду ненавижу!» Я говорю: «Катюш, как можно ненавидеть еду? Ты можешь её не любить, она тебе не нравится. А ненавидеть — как можно?»

И. О.: Сергей Родионович, я вообще сегодня рассчитываю на то, что я поеду вот к этому вашему знакомому, который Солодовников, передам от вас привет, да, передам от вас привет, расскажу, что я у вас сегодня была и что вы мне так всё подробно рассказали. А что вы хотите ему сказать?

С. И.: Я бы хотел даже на вот этот магнитофончик сказать пару слов.

И. О.: Давайте-давайте, говорите.

С. И.: Можно?

И. О.: Да.

С. И.: Дорогой друг! Кузьма Захарович! Извини, что я не могу приехать, но я к вам направляю сотрудника Мемориала, он вам всё расскажет обо мне. Ну, и вы постарайтесь уделить ему большое внимание. Сколько можете отвести.

И. О.: Вы не сказали, что это вы. Вы скажите, что это вы говорите.

С. И.: С вами говорит Иванов, Сергей Родионович, бывший узник Гузена. Помнишь?

Анастасия Малахова, Анна Зизова, Дарья Смык, Иван Подгорный, Илья Игнатьев, Варвара Андреева, Александра Сенькевич, Александр СапрыкинРуководители архивной практики: Никита Ломакин и Эвелина Руденко.

Сценарий и монтаж: Семён Шешенин.

Музыка и сведение: Фёдор Балашов.

Текст читал Олег Каменщиков.

Главный редактор «Глаголев FM» Евгений Бабушкин.

Все свидетельства можно найти по ссылкам в расшифровке и прослушать целиком на сайте tastorona.su.