Этой публикацией мы начинаем серию очерков о русской деревне, точнее, о том, что от неё осталось. Автор самиздата, московский финансист и реставратор Лесного терема в Асташово ездит по обезлюдевшим костромским сёлам и изучает следы некогда цветущей жизни. Заброшенные избы, заросшие дворы и письма в никуда — о тяготах жизни и с мольбами о помощи.

В нашей Костромской области покинутых деревень — пять или шесть тысяч. В каких-то деревнях доходит до полусотни заброшенных домов. От многих и следа не осталось, но даже тех, что ещё стоят, столько, что расстраиваться из-за каждого не станешь.

Приезжал к нам в Терем журналист, который мечтал сделать о брошенных деревнях репортаж. Очень волновался по этому поводу: «Покажешь?» — «Не переживай!» Дело было зимой. Мы сели на снегоход и помчали по бывшим совхозным полям. Через километр свернули в первую деревню, потом во вторую… В каждой заходили в дома и изучали следы исчезнувшей жизни. Журналист фотографировал, копался в мусоре, в открытках от перебравшихся в город и оставивших стариков детей. На пятой деревне — мы не проехали и десяти вёрст — он спросил: «Выпить есть?» Я вытащил самогон. «Душераздирающе», — сказал журналист… Больше мы никуда не поехали.

Городские видят в заброшках надрыв. Местные относятся к ним прагматично. Только хозяева выедут или умрут, как дом начинают растаскивать. Первыми исчезают иконы — на них самый устойчивый спрос. Обкрадывают даже покойников, которым образок полагается в могилу. Потом тащат то полезное, на что ещё при жильцах положили глаз: бензопилы, телевизоры, газовые баллоны. В цене и то, чего уже не купить: долблёный водосточный жёлоб вместо банального жестяного; тележное колесо — из них получаются интересные люстры; ращеные вилы — подарок тёще: пускай шурует. Сборщики антиквариата гребут подчистую: прялки, сундуки, горки, рубеля — сгодится всё, что можно толкнуть на барахолке. Придут чёрные копатели, перелопатят огород и распилят углы в поисках закладных монет. Наконец, заглянет Петрович со своим трактором. Этот Петрович не то чтобы старьёвщик или сборщик лома, но и фермером его не назвать, да и охотник он никакой, и жена от него убежала. Он собирался, когда ещё только услышал, что дом опустел, но было недосуг, а потом барахлила кулиса. Петрович захватывает своего старшего — надо же пацану уму-разуму набираться. Они навалят большую телегу, сдерут наличники, выпилят буфеты, шкафы и пол. Всё, дома нет — теперь это груда брёвен. Рано или поздно её cожгут весенним палом.

Кусты черёмухи подвязывают так, чтобы ветви приняли нужную форму. В процессе роста ветви деревенеют, а форма сохраняется. Заготовки ращеных вил делаются таким образом за 4-5 лет до того, как ими можно будет пользоваться.

Чтобы попасть в нетронутый дом, нужно редкое стечение обстоятельств.

Как-то меня занесло в деревню, которая вымерла из-за удивительно качественной грязи. Обычная глина, она же асфальт марки Ж, как шутят местные, — по консистенции пластилин или каша. Здесь же глина была даже лучше гончарной. После дождей по ней стало невозможно проехать. Она липла, как клей на листьях хищных растений. Пройдясь по улице, залитой грязью от палисада до палисада, я стал мухой, обездвиженной приставшими к сапогам килограммами.

Тогда я зашёл в первую попавшуюся избу. Не чтобы пошариться, а просто передохнуть от грязи. Дверь была припёрта снаружи, как будто в доме кто-то жил, но огород зарос, а замки уже сняли. В сенях лежал домотканый коврик. Здесь пахло чистотой. Я стянул заляпанные сапоги и надел стоявшие у стены тряпичные тапочки. Словно пришёл на чай в гости... В доме жила одинокая старушка. Я увидел дешёвый советский гарнитур, фарфоровый чайник с битым носом, коробки из-под конфет. Семейные фотографии, нелепые игрушки, из которых выросли приезжавшие на лето внуки. Везде снежно-белые кружева… Казалось, хозяйка выскочила, чтобы переговорить с соседками. У печки пахло чуть-чуть подгорелыми пирожками.

Я сел на стул и вытянул ноги.

«Баба Клава, — сказал я вслух, решив почему-то называть хозяйку Клавой, хотя она могла быть Таней или Валентиной. — Не извиняйся за испорченные пирожки. Скажи лучше, кто утащил твой телевизор? Куда дели заначку из коробки „Птичьего молока“? Давно ли ты померла, баба Клава?»

Не то чтобы я хотел получить ответ — иногда лучше задать вопросы. Но я его получил. Я увидел её, бабу Клаву. Она была лежащей на аккуратно застеленной постели еловой веткой. Судя по её свежести, от смерти вряд ли прошло более сороковин.

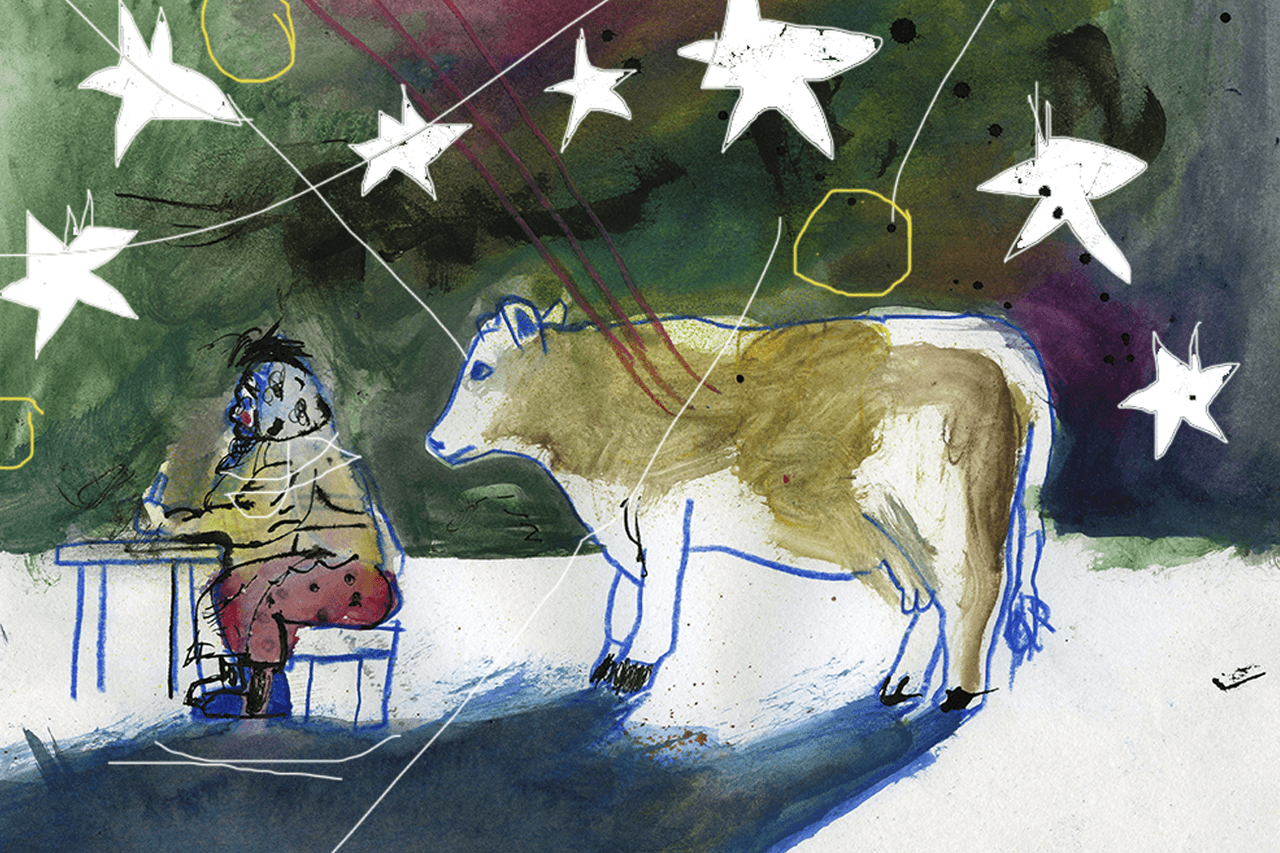

Случается и так, что избы стоят нетронутыми годами. Для этого нужно, чтобы вымерли одна за другой сначала дальние деревни, потом ближние — и так вплоть до самого сельсовета, но осталась одна, у чёрта на рогах, где упорно, невзирая ни на что, живут. Такую деревню называют Сахалин или Камчатка. Обитают там бабка и дед. У них всё по старинке: корова, пасека и огород, а за хлебом и пенсией им десять вёрст в один конец, и всё болотом. Когда летом на сенокос приезжает сын, у стариков счастье.

Дома на Сахалине серьёзные — лиственница в пол-обхвата. Строили так, чтобы венцы не гнили и не приходилось срубы перебирать. В них, даже в брошенных, — старая крестьянская жизнь. Грубая мебель, полати, короба. Горький запах превратившейся в пыль муки. Сундук с карандашными пометками внутри крышки: «7-го Манька искала быка. 12-го переискивала». Керосиновые лампы и пришпиленная к стене «Сельская жизнь» с сообщением о полёте Гагарина. Слепые старушечьи очки и журнал «Огонёк», раскрытый на заголовке «Надежда и боль Мозамбика».

На повети веет сеном и разогретыми солнцем брёвнами. Блеет коза.

Скоро Сахалин кончится.

Заболеет один из двоих, а другого заберёт к себе сын. Или же он (она) останутся в одиночестве. Тогда конец наступит зимой, в снегопады, так что долго никто не узнает, а если и заподозрят — не доберутся, а когда наконец доберутся, не смогут ничем помочь, разве что уболтают Петровича, чтобы вывез снегоходом труп, и забьют козу и корову, если они к тому времени сами не околеют. Петрович возьмёт за расходы иконами, а заначкой заплатят за похороны. На Сахалине же всё останется как и было, разве что начнёт зарастать.

Потому что даже Петровичу, который на раз-два на этот ваш Сахалин при колхозах ебашил, далековато туда добираться.

Деревенские письма — отдельный жанр. В них постоянно сажают картошку и квасят капусту. Сахар непрерывно дорожает, а соседка Матрёна Никандровна исходит мигренью. Гниют, выпадают и пересчитываются оставшиеся во рту зубы. Рецепты варенья и маринадов соседствуют с соболезнованиями и поздравлениями.

На тысячу писем только одно говорит само за себя. Вот такое письмо, найденное на одном Сахалине - а сколько их, этих Сахалинов? Оно было вложено в чистый, не подписанный конверт и оставлено на подоконнике рядом с выходом в сени, словно его забыли захватить по дороге на почту.

«Дорогому Лёнечке поклон и с Рождяством поздравленья! Шлю второе письмо а ответа нету некогда тебе или не доходят потому и пишу штоты у миня одна надежда дедушку мояго в больницу увезли у няго на горле прыщ но прото я писала. Из прыща стала вавка потом шишка с кулак. Врач сказал што надо яго в больницу дедушка мой огорчился. Яго увезли осталася одна Авдеиха померла прошлым годом. Почта рас в неделю да и не пишит никто Коленька в Сибири живет коекак я яму писала да с пенсии высылала но он не ответил толком. Савсем тяперь одна только прияжал на зазимки Пятрович да рыбы привёз мяшок обешал ишо заехать. Но про Пятровича я гаварила да ты неответил или тебе некогда.

Новаво у нас вот што пока на речке стиралася прояжали мимо забрали нашего с дедушкой боженьку акручинилась я очень — помалица теперь некому. От дедушки без вестей, надеюся на лутшее. Манька очень смирная в ней маё утяшение бес коровы я савсем не смаглаб хотя и тяжело с ней очень.

Третьяго дня проснулася от грохота — развалилась русская и осталась я Лёнечка с буржуйкой в мороз.

Ходила в село десять верст и нашла там пешника да пешник то худой он и слушать миня не стал сказал што сложить дорого — две тыщи. А пенсия у миня пятсот рублей. Ходила в сельсовет за способием там сказали бывает такое способие только писать надо по яго поводу в область да прилагать справку. Ездила в город на автобусе но мне справки не дали потомушта мы с дедушкой в исбе непраписаны. Пошла вобратку да на половинке села и акручинилася. Поплакала и поняла почяму ты не пишешь — потомушта ты в Москве Лёнечка и тибе до нас дела нету а всетаки ты одна у миня надежда шлю тябе груздочков и прошу христаради вышли нам с дедушкой денег на печку. Топить яе савсем низя.

Мы тябя всягда смотрим и не пропускаим. Ты уж не откажи или хотябы ответь!»

Это всё, два листа тетрадочной бумаги. На обороте приписка:

«В Москву, в Поле Чудес, Якубовичу Леониду Аркадичу».

Из этой избы я забрал три свидетельства.

Обломок кирпича от разбитой печи. Горшочек с двумя записками: «Ушла за водой, ищитя на речке» и «По клюкву ушла ищитя в лесу». Листок отрывного календаря, сообщавший, что март в народе называют протальником. На нём стояла приписка: «до Паски осталося 22 дня».